义乌·40青春再出发丨新义乌人穆罕奈德:我开了第一家“老外”餐厅

试点君说:

40年前,地处浙江中部的义乌率先在全国创办了小商品市场,开启了“兴商建市”的征程。从最初的“鸡毛换糖”,到如今第六代市场呼之欲出,“小商品王国”的兴盛发展,离不开改革开放的春风,离不开领导者的胆识和智慧,更离不开所有“市场人”的奋斗与拼搏。

在义乌市场建设40周年之际,记者从书写市场变迁的经典新闻作品中,寻找到四位不同年代、不同领域的市场见证者,透过他们的故事,解密义乌市场的发展密码。

2014年6月16日,《浙江日报》刊登《穆罕奈德“花”开义乌》,讲述了义乌第一家“老外”餐厅的来龙去脉。

傍晚5时,义乌市区稠州北路的贝迪餐厅门庭若市,熙攘人群中,不时传来汉语、英语、阿拉伯语,混合着诱人的异域美食香气,让人恍惚身处何地。

有人将义乌形容为美食联合国,这与市场繁荣密不可分。物美价廉的小商品吸引一批批外商前来,他们在义乌经商、创业、生活,把这里当成第二故乡,缤纷的美食文化也随之而来。

贝迪餐厅创始人,约旦人穆罕奈德·沙拉比便是其中最有代表性的一位。

“当初选择义乌,是明智的。”飘香的故事,要从20年前的那个深秋讲起。

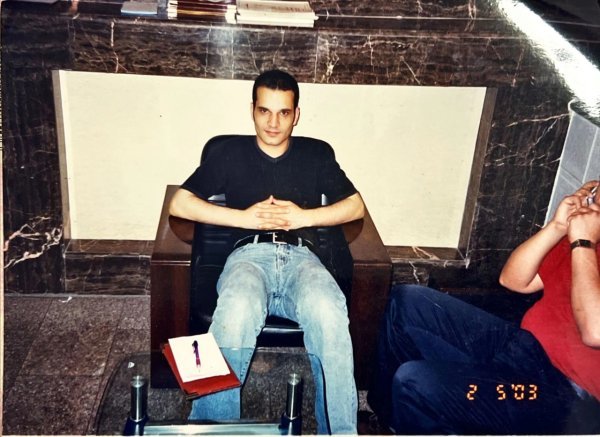

刚到义乌一年的穆罕奈德。受访者供图

2002年,24岁的穆罕奈德来到广州,在叔叔的餐厅里做帮工。餐饮从业经历,让这个肯吃苦、有想法的小伙子,萌生了自己开店当老板的念头。

去哪里开?广州等大城市租金高,小城市外国人又不多,没市场……一筹莫展之际,餐厅的老顾客穆德,向他推荐了浙江义乌。

“那里是小商品的海洋,地方不大,却有全球各国的人在那做生意,很有前景,你可以去试试。”也门人穆德从事外贸生意,经常往返广州和义乌。而其实,小小的餐厅里,因外贸生意人往来众多,义乌的名字早在穆罕奈德心中埋下了种子。

当年10月,穆罕奈德第一次踏上义乌的土地。“房子不高,道路不宽,汽车也不多,一眼望去全是黄包车。”这与广州形成鲜明对比,他心里也犯嘀咕,“这里会有外国人么?”

巧的是,他来义乌之时,正好是第四代、第五代市场更迭之时,这个细心的“老外”带着憧憬,调研了篁园、宾王市场,和新建成的国际商贸城,心里的石头一下落了地,“市场里,带着翻译的外商随处可见;各大宾馆里,住着来自世界各地的客商。”

他当即决定与叔叔合伙,开起了义乌首家外国餐厅——“MAEEDA”,选址就在稠州北路235号。这里与义乌市场,仅一街之隔。开业当天,在义外商们纷至沓来:“终于能在义乌吃上家乡菜了。”

2014年12月,穆罕奈德与员工们合影。共享联盟·义乌 吕斌 摄

彼时中国初入WTO,正值外商涌入义乌的黄金时期。作为广州的分店,“MAEEDA”不仅慰藉了乡愁,还成了贸易的纽带。“很多要来义乌做生意的广州外商,找的第一个人就是我,接送、吃住、市场调研,一条龙服务。”

挣得第一桶金后,2004年穆罕奈德在义乌开起了自己的餐厅——“AQSA”。

餐厅的经营状况,如同一张贸易晴雨表:尽管陆续冒出了多家外国餐厅,“AQSA”的日均客流不降反增,达到“MAEEDA”时期的3倍。穆罕奈德将餐馆改名为“花”,并自己设计白色花朵的标志,寓意包容万象的幸福之花、和平之花。

什么行业最吃香,什么产品最好卖……走进花餐厅,如同走进了另一个“生意场”。

耳濡目染的穆罕奈德,也尝试做起外贸生意。第一笔买卖,是为沙特阿拉伯一座城市购置门牌号。通过阿里巴巴平台,他找到武义一家工厂,从打样品到生产、运输一手操办,顺利拿下了这笔60多万美元的大单子。“产品不好可以换,平台不行可以换,物流不顺也可以换,选择永远比困难多,义乌就是这样一个神奇的地方。”

穆罕奈德(右一)在餐厅忙碌。 浙江新闻客户端记者 沈立 摄

摸爬滚打多年,义乌给了他一种底气,在这里没有什么是不可能的。

这朵“花”甚至开到了世界论坛上。2014年,在中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式上,习近平总书记讲述了“花”餐厅与穆罕奈德的故事,生动阐述了中阿友好关系。

到2018年,“花”餐厅再次升级,面积扩大3倍,达1500平米,并正式更名为“贝迪”餐厅。日均客流量,高达2000人次。

此时的义乌,每年来采购的外商已超过56万人次,穆哈奈德这样常住义乌的外籍人士,也有1.5万人。

2014年6月5日,习近平在中阿合作论坛第六届部长级会议上致词时讲述了穆哈奈德的故事。2014年6月6日下午,穆罕奈德与远在约旦的家人分享这一快乐。共享联盟·义乌 吕斌 摄

包容的环境和良好的公共服务让他对义乌充满了归属感。“除了做买卖,我们还可以像义乌人一样,在这里乘公交、买车买房、看病、上学。”穆罕奈德说,这么多年他几乎没遇见过烦心事。无论是涉及个人的签证、就业,还是涉及经营的公安、消防,政府都把服务做到了前面。“义乌是我家,我要努力让他变得更美好,并不断推介义乌,让更多老外了解义乌,来到义乌。”

黄优鑫

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号