再寻桃花源

历经五年寻访考察,学习探索,在有关专家的指导和帮助下,拙著《再寻桃花源》已定稿付梓,并将于近期出版发行。为了与大家分享喜悦,了解本书的主要内容,在此先将《再寻桃花源》(前言)刊发如下,敬请各位方家和读者提出宝贵意见。

陶渊明(365-427),字元亮,入宋更名潜,自号“五柳先生”,私谥“靖节”,寻阳郡柴桑县(今江西九江市)人,是我国第一位田园诗人。陶渊明的田园隐逸诗和散文辞赋对后世影响很大,特别是他的《桃花源记》,不仅为世人所传唱,而且其中描写的“桃花源”成为人们追求的理想家园。

陶渊明崇尚的田园生活,环境是优美的:“方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟”;劳动是快乐的:“种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归”,“采菊东篱下,悠然见南山”,“日入相与归,壶浆劳近邻。长吟掩柴门,聊为陇亩民”;人们相处是融洽的:“过门更相呼,有酒斟酌之。农务各自归,闲暇辄相思。相思则披衣,言笑无厌时”;他憧憬“秋熟靡王税”的理想生活。他的《桃花源记》正是这种没有战乱杀戮压迫,山水青秀幽静,人人劳作自由,百姓淳朴可亲,社会平等和谐的理想生活写照。因此,在人们的心目中引起了共鸣。虽然陶渊明描写的理想社会是虚构的,但千百年来,人们一直在寻找陶渊明笔下的“桃花源”。到目前为止,全国各地有30多处景点自诩为“桃花源”。这些景点有的以地名契合,有的借景筑景,但最后人们到实地一看,都不是心目中的“桃花源”。所以,有人说“世上本无桃花源,只有庸人自扰之”。

其实,陶渊明写《桃花源记》是有原型的。南朝梁任昉说:“武陵源在吴中。” 近年来,笔者对陶渊明的生平足迹进行了深入细致的研究,发现他笔下的“桃花源”原型地,或在杭州市萧山区(古称会稽郡永兴县)浦阳镇灵山村(古称山泉许)一带。

本书以陶渊明的主要生活轨迹和思想演变过程为主线,以会稽的山川地形和风土人情为背景,分上编“再寻‘桃花源’”和下编“陶渊明考证”,加以叙述和论证。

鲁迅先生说:“倘要论文,最好是顾及全篇,并且顾及作者的全人,以及他所处的社会状态,这才较为确凿。” 上编“再寻‘桃花源’”正是根据鲁迅先生这一原则写就的。“再寻‘桃花源’”由八章构成,前五章以陶渊明外公孟嘉在浦阳江畔偶遇许询为开端,通过回顾陶渊明的家世,游学从军经历,回归田园隐居等细节,展示了陶渊明“入世”“出世”矛盾的一生。陶渊明积极“入世”的思想,除了从小深受儒家教育外,最主要是受其曾祖父陶侃、外祖父孟嘉的影响。他的“出世”思想,即是个性使然,也是社会现实使然。“入世”与“出世”在陶渊明的思想深处常常形成矛盾,使之难以自拔,即使后来隐居田园,他也难以忘却世事风尘,政局变化,更没有放弃对理想生活的追求。除此之外,第一、三、四章还描写了会稽的山川地形,风土人情,以及这些对陶渊明的影响。会稽的山水人文为陶渊明积累了大量创作素材,会稽的名士特别是隐士的做派,对陶渊明最后回归田园生活也具有一定的影响,这点我们在陶渊明的作品中是可以窥见的。

后三章通过回顾诗人吟诵的“桃花源”,画家笔下的“桃花源”,各地开发的“桃花源”,展示了自南朝宋以来人们对理想社会生活的向往和追求;通过寻觅陶渊明在会稽的踪迹,以及会稽当地的山川地貌,人文古迹,府志杂记,民间传说,提出了杭州市萧山区浦阳镇灵山村(山泉许)一带是“桃花源” 主要原型地的假设。

为了拓展读者的想象空间,增加文章的可读性,本书《再寻桃花源》的有关章节,采用文学传记的方法进行叙述。用文学手法叙述,不是脱离当时特定的历史事件与人物进行随意虚构,而是借助生动的文学语言和丰富的艺术手段,对历史事件和人物进行描摹、刻画与渲染,并通过合理想象再现当时的境况。如第一章“雅相知得”,就是根据陶渊明《晋故征西大将军长史孟府君传》中“君尝为刺史谢永别驾。永,会稽人,丧亡,君求赴义,路由永兴。高阳许询,有隽才,辞荣不仕,每纵心独往。客居县界,尝乘船近行,适逢君过,叹曰:‘都邑美士,吾尽识之,独不识此人。唯闻中州有孟嘉者,将非是乎?然亦何由来此?’使问君之从者。君谓其使曰:‘本心相过,今先赴义,寻还就君。’及归,遂止信宿,雅相知得,有若旧交”一节展开写就的。

下编“陶渊明考证”主要由《陶渊明从军考证》《陶渊明游学考证》《陶渊明年谱考补》《对<孟府君传>几个历史事件发生年份的考证》四篇文章组成。陶渊明二十九岁(393年)出任江州祭酒,到四十一岁(405年)归隐,出仕时间前后相加有13年。在这13年中,他当过地方官,也在军中任过职。在做地方官时,初为州祭酒,归隐前又当过80天的彭泽令。对于这一点,陶渊明自己也有记述,历来无人疑议。但对于在军中何处任职,则众说纷纭。有刘牢之、桓玄、刘裕、刘敬宣军中任职等多种说法。争议最大的是陶渊明到底有没有在刘牢之军幕任过职。陶澍在《靖节先生年谱考异》中认为:“今为反复推寻,先生始作参军实在己亥,镇军实为刘牢之。”古直从其说。而朱自清在《陶渊明年谱中之问题》中则认为,陶渊明《始作镇军参军经曲阿作》这首诗中的“镇军”是指刘裕而非刘牢之,从而间接否定了陶渊明在刘牢之军中任过职。之后,学术界就这一问题基本持这两种观点,莫衷一是。我们注意到陶澍和朱自清的分歧主要是对“镇军”主体的理解和认定不同。其实,认定一个人,一件事,如果仅仅以一首诗、一篇文章为依据,往往容易有所偏颇。更何况陶诗在上千年的流传过程中,由于传抄刻印等各种原因所产生的异文异字比比皆是。据南宋《蔡宽夫诗话》记载:“《渊明集》世既多本,校之不胜其异,有一字而数十字不同者,不可概举。”《陶渊明从军考证》正是从这一点出发,在对陶渊明的生平传记、生活轨迹、诗文考证的同时,结合史书府志、人文古迹,以及专家的最新研究成果,试图通过全方位多渠道的考证,还原陶渊明的军旅生涯。另外,陶渊明是否在刘牢之军幕任过职,也直接关系到陶渊明游学后,是否再到过会稽,这也是本人撰写《陶渊明从军考证》的目的之一。

陶渊明是否有过游学经历?以前陶学研究者很少有人提及,亦未见这方面的研究文章。《陶渊明游学考证》结合陶渊明的生平足迹、诗文辞赋,以及史书传记,对这一问题进行了探讨。

《陶渊明年谱考补》在坚定六十三岁说的同时,主要在以下两个方面有所突破:一是根据陶渊明的主要生活轨迹,补录了游学和从军的相关事迹。二是利用当前信息时代的优势,吸收专家学者最新研究成果,对陶渊明的相关诗文作系年系地考证补充。

对于陶渊明的生卒年限,颜延之《陶征士诔并序》:“春秋若干,元嘉四年月日,卒于寻阳县之某里。”沈约《宋书·陶潜传》:“潜,元嘉四年卒,时年六十三。”萧统《陶渊明传》:“元嘉四年将复征命,会卒,时年六十三。” 房玄龄《晋书·陶潜传》:“宋元嘉中卒,时年六十三。”可以说,宋以前对陶渊明六十三岁说,几乎无异议。但从南宋开始,随着编纂陶渊明年谱的兴起,陶渊明的生年也众说纷纭,有张縯七十六岁说,圣旦、邓安生五十九岁说,梁启超五十六岁说,古直五十二岁说,吴挚甫五十一岁说等等。他们的依据大都出自陶诗的某一版本,相互驳难,自圆其说。殊不知,陶诗在上千年的流传过程中难免有误,如果以某一版本为证,实在难以避免差错。比如《游斜川并序》云:“辛酉正月五日”、“开岁倏五日”。此处“辛酉”、“五日”有两处异文,一作“辛丑”、一作“五十”。如取“辛丑”、“五十”,则得出陶渊明七十六岁(张縯说)。如取“辛酉”、“五十”, 则得出陶渊明五十六岁(梁启超说)。如取“辛丑”、“五日”,则说明陶渊明是401年正月初五游斜川。而取“辛酉”、“五日”, 则说明陶渊明是421年正月初五游斜川。可见,在研究古诗文中,完全以一家一版的诗文为证,也不见得是科学的方法,还需要综合考虑多方面的因素。

在研究陶渊明生卒年限时,还有一种观点认为“颜延之与渊明情款,于其死后不久作诔文尚且不知其享年,而沈约晚于颜延之,又从何得知”?意思是说,颜延之和陶渊明是生前好友,尚且不知道陶渊明的享年,而沈约晚于颜延之,又怎么会知道陶渊明的享年呢?显然这种观点更值得商榷。据史料记载,颜延之与陶渊明最后一次相见,是景平二年(424),是年颜延之因刘义真事件牵连,被外放始安(广西桂林)太守,在路经寻阳时,专门到栗里(南村)拜访了陶渊明。从景平二年(424)到陶渊明去世的元嘉四年(427),已过去整整三年,对于一个外地人来说,有些事情记不清楚,当在情理之中。颜延之作诔文时,事已至急,在那样的情况下,他以“春秋若干,元嘉四年月日,卒于寻阳县之某里”表述,实乃明智之举,也体现了他实事求是的态度。而沈约则不同,他是《宋书》的作者,本身研究态度严谨,资料全面翔实,如有疑难问题,也有足够的时间和条件核实。所以,他在《宋书·陶潜传》中对陶渊明生卒年限的研究结论,实属可信。

对于陶渊明的游学经历和从军过程,本文基于《陶渊明游学考证》和《陶渊明从军考证》的研究,从时间、地点上予以明确。

对陶渊明的诗文解读,先贤时人不计其数。过去,对陶诗的作文时间,除诗题明确外,大多以“年龄”或以异文异字推断,涉及当时的社会状况和重大历史事件较少。近年来,专家学者在这方面的研究有很大突破。本文吸取了专家学者的最新研究成果,对陶渊明的相关诗文做了系年系地的考证补充。

在撰写本书时,笔者还对陶渊明《晋故征西大将军长史孟府君传》中几个历史事件的发生年份进行了考证,颇有收获。现整理成《对<孟府君传>几个历史事件发生年份的考证》一文,一并附上,供陶学研究者参考。

为了给读者提供阅读方便,本书还辑录了陶渊明《晋故征西大将军长史孟府君传》、颜延之《陶征士诔并序》、萧统《陶渊明传》和《陶渊明集序》、沈约《宋书·陶潜传》、房玄龄等《晋书·陶潜传》、李延寿《南史·陶潜传》、佚名《莲社高贤传·陶潜传》。陶氏宗谱虽然史料价值不高,但本书还是节录了《彭泽定山陶氏宗谱》和《都昌西源陶氏宗谱》中有关陶渊明部分,目的是供读者了解各地的陶氏宗谱。

撰写本书的目的,是试图通过追寻陶渊明的生平足迹,还原相关历史真相,向读者和陶学研究者提供一种新的思路,从而更好地弘扬传统文化。

“桃花源”的核心思想是和谐,这种和谐遍及人与自然、人与人之间的方方面面。在社会主义新农村建设的今天,进一步弘扬“桃花源”的核心思想,建设“桃花源”式的新型农村,对于践行社会主义核心价值观,建设社会主义新农村,具有十分重要的现实意义。

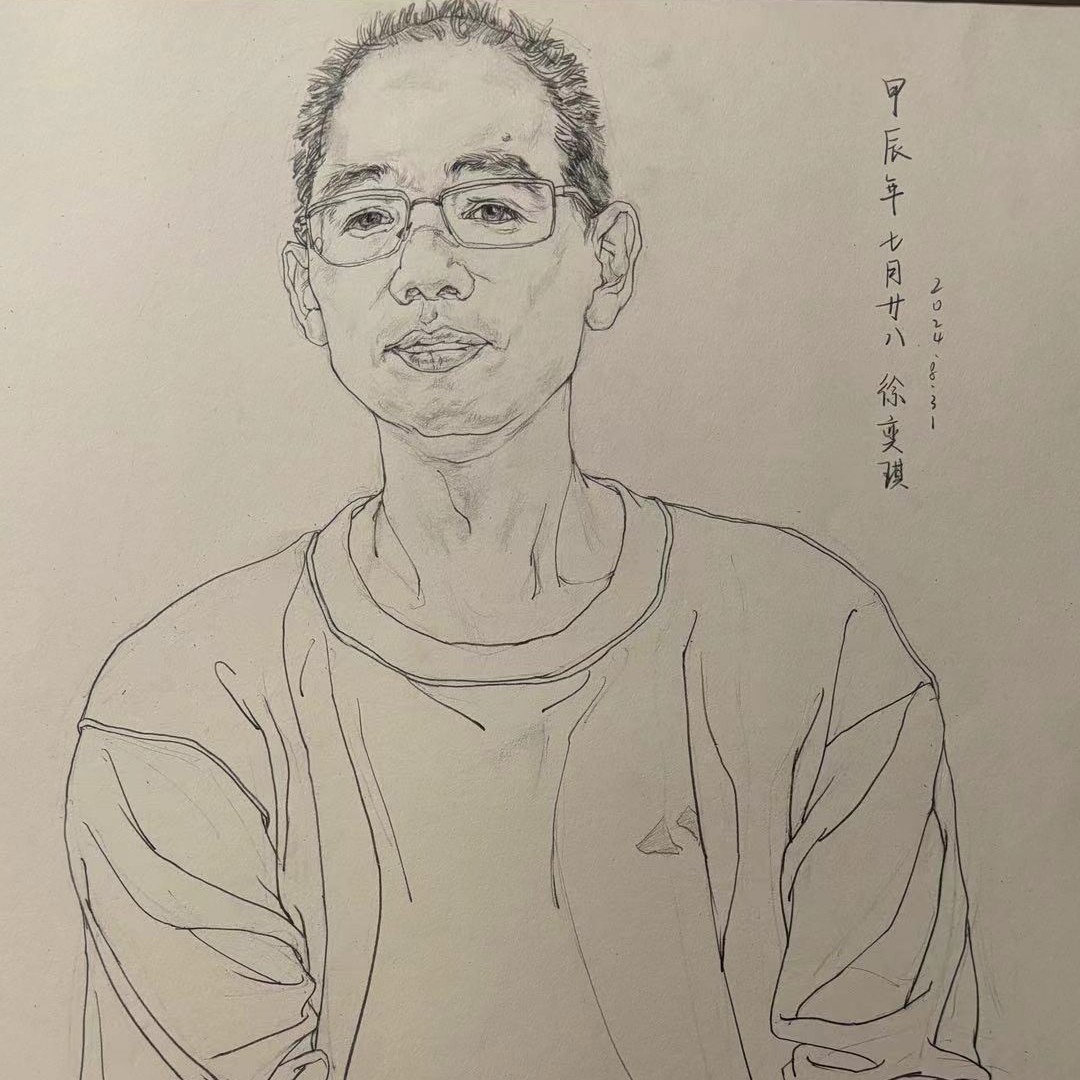

许伟平

潮新闻潮客,即拍即传

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号