那年,我们都曾年轻

听说春明回国了,和他通了电话,他说家里有点事,这几天在广州。

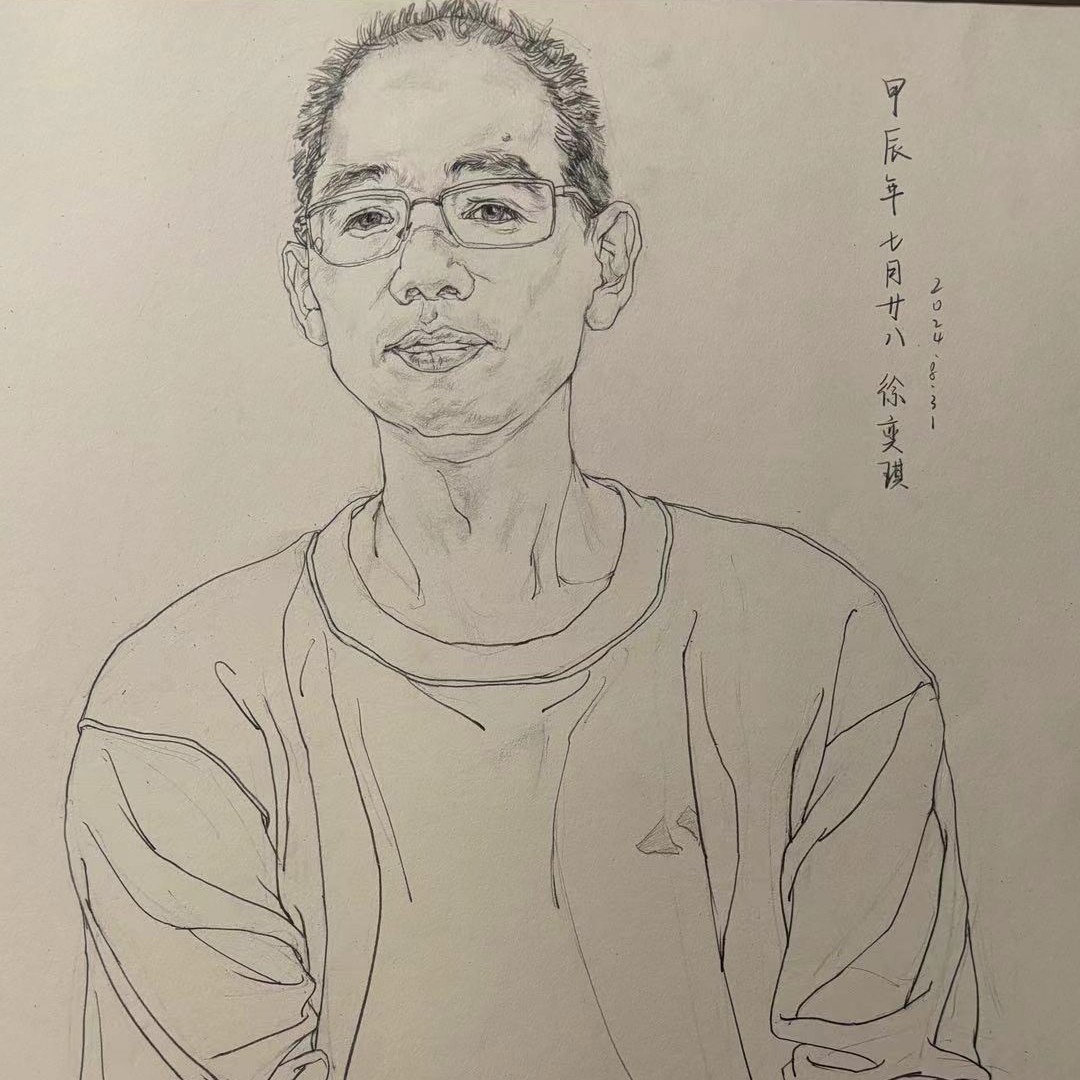

与好友春明从相识到如今,一晃过去四十年,曾经的青春年少,意气风发,到如今,岁月的沧桑已经写满了脸颊,爬上了额头,而那些铭刻在心头难忘的记忆,时时浮现于脑海。

石印山上看县城一角

春明,高高的个子,凹陷的大眼睛,高耸的鼻梁骨,轮廓棱角分明,英俊潇洒,大家都叫他米国人。上世纪八十年代,由于行政区域的重新划分,我来到如今的县城,在租用当地信用社的房子里上班,住在离上班地点步行五分钟的乌坑头,一幢三层砖混结构的民房里。我算是老员工,可以单独一间宿舍,房间在一楼,很潮湿。上班地点对面是电影院,紧挨着就是已经关停了的医疗器材厂,春明上班的临时办公场所就在旧厂区里。他家在离我上班大约一百米的一个弄堂里。那一年,春明十九岁,比我小一岁,我们都属于娇子,不到二十岁便以干部身份入公职。

春明门路广,还是自行车的年代,他却经常搞到摩托车,从小嘉陵,幸福牌,到进口的大洋,后来有了铃木和本田。很早的时候,他拉来一辆嘉陵简易摩托车,那时候叫轻骑,油箱里的汽油要配上一定比例的机油一起燃烧,因为这种车没有独立的润滑系统,车的形状和现在的电动自行车差不多,比较笨重,操控性能也没那么好。我太好奇,对性能还没完全掌握,便骑车带人兜风炫耀,结果跌倒左手骨折,半年才恢复。那是一个拉风的年代,自行车像如今的汽车一样普及,骑着一辆摩托车,从大街上急驶而过会有多少双眼睛注视着?那种感觉别提有多爽,哪怕付出点肉体上的代价。

有一年夏天,春明骑着一辆大洋二轮摩托找我,两人闲着无事,便去离县城三十多公里的沙湾镇。回来的时候,多了一个人,一辆二轮摩托要搭载三位成年人。夜色昏暗,天上突然下起雷阵雨。当年的乡镇公路都是沙石路面,经过常年雨水冲刷,路面坎坷不平,特别是拖拉机开过的公路,中间高,轮胎滚过的地方低,时不时路面出现一个大窟窿。春明担心雨天,晚上视线不好,让他来开,我坚持让我来。

石印山古炮台

在那个人定胜天的年代,骑摩托没有强制要求戴头盔,在没有任何防护,也没有雨具情况下,摩托车在大雨中行驶,任凭斜风雨像沙子一样狠狠的砸在脸上,毫不畏惧,也不曾想停下来歇一歇。雨水从头上一直往下滴,渗进眼里,眼睛变得模糊。前方道路在车灯光照射下,只看到白花花的一片,再远一点就看不清楚。在快到大均的那个大拐弯,差点撞上岩石壁。后座两人见势不妙跳了车,摩托侧翻沿着沙石路面向前滑行,我右膝盖已经一片血肉模糊,磨成碎片的裤子、膝盖的表皮和细沙全搅和在一起,右膝盖至今还留有一片疤痕。

春明的摩托驾驶技术很好,侧三轮玩原地掉头玩的很溜,在狭窄的道路上,坐侧斗里的人还没反应过来,他已经在瞬间完成掉头,很多技术就如周杰伦《飘移》唱的那样。

大女儿出生不久,我要出差去云南,当天下午,春明开了一辆侧三轮摩托,和我一起去大漈老家接堂妹给我带孩子。由于刚刚经历强台风,原来的公路有些地段已经成为溪滩,山区公路塌方不断。我们穿雨衣,带电筒,三轮摩托一路颠簸,车灯不亮就靠手电筒照明,到大漈已经是晚上十点多。

有一次我到市里出差,春明开着一辆侧三轮摩托车过来找我。那天晚上,几位朋友在一家小店吃饭,酒足饭饱,五人乘坐那辆侧三轮摩托回县城。老爷车一路颠簸一路修,沙石公路上开开停停,绕着电站水库的那段路,寂静的连虫子的叫声都没有,有如“月黑风高夜”,恰似“孤灯独影夜朦胧”,到了县城已经是凌晨四点多。

那个年代,我们都年轻,能折腾,会折腾,螺狮摊前吹啤酒,半夜三更不回家。哪里热闹往哪挤,没有热闹自己闹,有事没事混一起,几日不见如三秋。春明和我说,他将来是要出国的,为了出国他做了很多准备,包括后来调出原单位,去了青田。春明最终去了德国,在去德国之前,他回到县城,记得那个晚上,我就住在他家,那个弄堂里的老屋,两个人挤睡在一张床上。

鹤溪边的玉兰花

他刚到德国那几年,一个人很孤独,经常给我打电话,由于时差关系,我接到电话都在深夜。春明在德国很艰苦,刚开始一边在中餐馆洗盘子,一边去学德语。不久他靠打拼,开了自己的中餐馆,在德国娶妻生子,入了籍,也买了房子。

2001年,春明回到国内,他给我打电话,说在深圳妹妹家。那个周末,我驱车到机场,当天赶到深圳。那是他出国十年以来,第一次回国。在国外十年,生活的磨练,春明已经和以前大不一样。以前天不怕地不怕,充满野性的他,变得文明,绅士。在深圳我去过他妹妹家,两天之后我回来继续上班。

记得有一年,我已调到市里,春明来我家,我开车送他回县城,他说我开车太野,殊不知他自己以前开车,已经不能用“野”字来形容。他回去看过父母便又回德国了。

波罗的海沿岸小镇

2008年,我去欧洲,行程经过德国汉堡,我提前把消息告诉他。那天,我从丹麦哥本哈根坐游轮到德国,他来码头接我,然后去了他德国的家里。

春明的家是一幢类似国内叠墅的房子,地上地下共有5层。他的中餐馆也不大,不像国内餐馆那么热闹。他告诉我,餐馆生意算不错的,外国人没有像国人那样聚餐,一般一碗炒面或炒饭打发,外加一两个菜算是奢侈。那天他特地给我奢侈了一把,炒了好几个菜,在一个用屏风隔离的包间里,请了家人和我一起聚餐。

晚饭后,他开车送我到汉堡,在汉堡参观了一系列新奇的地方,很多在国内根本见不到,算是给我开眼界。晚上,他在阿尔斯特河边,请我喝啤酒,吃西餐。那天,我们聊了很久,感叹人生坎坷。天色已晚,他送我回酒店,然后自己开车回家,我们就此别过。

2019年,春明回国,特地带了大女儿来我家,女儿长相上继承了他的优点,深邃的眼睛和姣好的容貌,说是在上海学习。再后来就是前年春节,他父母年事已高,行动不便,他回来照顾他们几个月,我去了他父母家看他。

波罗的海黄昏

春明说这次回国处理的事比较急,在广州呆多久也说不准,哥俩很想坐下来好好聊聊,我说不急,等忙完现在的事,空闲下来再约。等春明来了,我备点好酒,坐下来,不醉不休,管它天南地北,我们只扯我们曾经的那些事。

文戈

浙江省部属高层次人才,正高级经济师

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号