透过长文,再识国画家林海钟:谁说传统的人不创新

创作中的林海钟

他是中国山水画家,也是中国美术学院老师。

他的画师古又逍遥,自有江南文化浸润的洒脱机敏,却不失承艺传统的虚静澄明,别具一派。

他教学生,要灵气,也要破与立。

画家林海钟,年少成名,在中国美术学院学习期间,获首届潘天寿奖学金,本科时创作的青绿山水作品《高唐遗地考》被浙江省美术家协会推荐参加第六届全国美术作品展;硕士研究生期间的作品《墙》被英国大英博物馆收藏;1993年研究生毕业即留校任教。

少年意气,而他又不为成名所累,在功名傍身之时放下技艺所长,沉下心用10年画寒林枯木,用3年画灵隐寺济公殿壁画,至今仍在学习书法。

这些天,杭州国家版本馆正在举办的首个中国画展,就是林海钟的作品。

关于艺术,在风格、手法、主义的背后,一定还有别的话题存在。比如,一个人为什么要画画?又为什么要画成这样?他为什么能成为艺术家?在今天的文化环境中又扮演着怎样的角色?

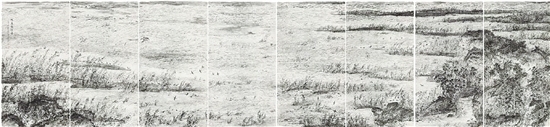

《太虚震泽图》

才

人常说,艺术家需要天赋。林海钟无疑是有的。

他6岁时见到潘天寿的花鸟画《映日荷花别样红》就非常喜欢,并且能临摹。大部分人在那个年纪,应该更喜欢玩泥巴。何况林海钟并没有家庭环境的熏陶,全家没人搞艺术。

12岁时,林海钟去了浙江省美术家协会办的国画山水班学习,纯属爱好。到了上大学的年纪,他看着身边习画的好友都考进了中国美术学院(当时是浙江美术学院),羡慕他们能和大师们学习,心生向往,执意要考。在“学好数理化,走遍全国都不怕”的上个世纪八十年代,艺术太小众。林海钟当初能说服父母,投奔爱好,多少有几分天赋带来的自信。此后,林海钟一路从本科读到博士,成为中国美术学院国画系的首届博士毕业生。

但要说这天赋是全然自然生发,倒也未必。

至少有一分,是地利的赏赐。

林海钟生于杭州西湖,长于杭州西湖。西湖是画家和诗人的灵感圣地、创作天堂。林风眠、黄宾虹、潘天寿、孔仲起、童中焘、卓鹤君……他常常听到、看到这些名家的名字和作品。优质的环境大氛围覆盖了家庭小氛围,是适合艺术家成长的土壤。

有一分,是时运的给予。

20世纪80年代末90年代初,受改革开放影响,一大批中国画画家用传统的笔墨发起“新文人画运动”。林海钟搭上了这条大船,因年纪小、笔头功夫好,很快画名甚起。艺术评论家潘耀昌专门为他写的评论文章登在当时《江苏画刊》的封面。

再有一分,是人们爱挂在嘴上的“宿命”。

林海钟以画山水出名。

“1980年的春夏之交,杭州业余美校招生,我去报名学国画,但科目中没有国画,只有山水与花鸟两科,当时我就懵了,此刻正好有一个青年在报名,他填了山水,我就跟着他填。6年后,我因为这个山水的因缘,考上了中国美术学院山水专业。当时连续三天做了同一个梦:梦中我好像走进一个古代村落,那里有民居和石板路,路边是溪流,我不知道会遇到什么,但我很期待。直到一座古桥边,见到了李可染先生,可染先生一脸慈祥,带我走过这座古桥,然后指向前方的山林,无边无际、云雾缭绕……”

破

“梦”这东西听起来仿佛天赋使命。再仔细一想,它又缥缈无形,空口无凭。

林海钟很早就意识到,只靠天赋走不远。

“我认为天赋不是最重要的,否则我就不做老师了——我做老师,就是相信每个人都能画。至于我那点聪明啊,说好听叫灵气,说不好听叫‘小花花肠子太多’,不大气,不格局。”

很少人能这样坦率地承认自己的“聪明”,又“贬低”自己的“聪明”。

怎么理解“小花花肠子”,林海钟没有详细说明。我是这样理解的——

林海钟正式从事绘画创作的第一个重要阶段,就是20世纪80年代末90年代初这段年少成名时。

改革开放,国门大开,四处都刮着革新之风。怎样才能站上风口?林海钟取了个巧。

“水墨是中国画的重要方向。唐宋时期的丹青绘画有过非常辉煌的阶段,可惜现流传作品很少。我看当时没什么人做色彩,就着重做了这块内容。加上中国美院的学术地位加持,就有幸被关注到了。”

今天再看林海钟那一时期的代表作品《墙》,能够理解为什么这幅中国画能被大英博物馆收藏——大面积的色块,抽象的线条,林海钟要这幅绢上的国画“像油画一样厚重”。

这就是那时林海钟认为的时代新韵、艺术创新。

关于创新,画家杨延文有句话:“技法无所谓生涩,也无所谓成熟。一种新的东西出来,众人不接受,就是生涩;待到大家认可了,就是成熟。成熟是什么?成熟意味着程式化,程式化的尽头就是死亡。每个程式化的塔尖都趴着一个倒毙的天才。”

当画坛上流传着林海钟大青绿的美名时,他逐渐发现自己走进了“创新”的死胡同,“画不下去了”。

他要突破瓶颈。

《济公行化图壁画之火烧大悲楼》 图片均由受访者提供

根

很少人知道,林海钟的《墙》整整画了一年,“人都疯掉”。

红墙的红,洗了又洗,染了又染。纸张大小裁了又裁。他在教室里画画,许多人来围观。

“今天这个人说好,我开心,明天那个人说不好,我就想着怎么改好。真的画到看了都恶心,要扔又不舍。最后呈现的样子,完全是瞎撞。”林海钟觉得自己不自信了,“似乎没有走在一条正道上,否则不会那么在乎他人的眼光”。

什么是正道?

林海钟冷静下来,开始认真思考周围的声音。“那时有人看出来我的传统绘画功底不扎实,只是之前我没当回事。”

艺术大家潘天寿说:“世界上任何一个国家都将自己的民族文化看成是莫大的骄傲”“作为中国人,应该花大力气研究、整理、宣扬我们的优秀民族遗产,并从中推出民族风格的新成就,否则真要对不起我们的老祖宗了”。

根基不定,何谈向上发展。林海钟决定向中华传统文脉问道。

大约从1995年左右开始,林海钟的画风变了。

山水画在早期都是以黑白调子的水墨画形式来表现的。林海钟开始摈弃擅长的青绿,只画黑白。

宋人画山水,有“寒林”一路,专门描绘入冬树叶落尽以后的荒寒枯净。整整10年,他不画别的,只画寒林。

中国古之大画家,无一不是大书法家。而中国画有讲究“用笔”这一点,在其他画种里都没有涉及。“没正经学过写字”的他开始苦练书法,专临唐楷。

中国画要用中国画的理论去看,否则你永远不懂精深。他以元代画家赵孟頫提出的“古意”为研究方向,主攻“中国山水画历史上的4座高峰”——董源、李成、李公麟和苏东坡的山水作品以及其中的审美情趣。

总而言之,以古为师,是他的宗旨。

为此,有人表示不解,认为夯实基本功何必“破釜沉舟”。

他的老师卓鹤君曾经遗憾:青绿画得好好的,怎么就不画下去了呢?

林海钟道:“越研究越知道,色彩只是一件华丽的外套。我的技艺还是撑不起骨骼。有破釜沉舟的勇气,才能给自己创造一个向人生高地冲锋的机会。”

还有人,笑他古板、狭隘、不知创新。

这时,林海钟会不卑不亢地回应:

“中国画新发展是现代的课题。变与不变不是片面割裂的。改革、创新,就是对传统的伸展;保护、积累,就是对传统的继承。”

“创新是个新词,放以前叫演变。老祖宗的画一直在演变,因为对天地的感悟变了。这是中国画的立意问题。我们需要去思考他们的感悟。就创新谈创新是浅薄的。”

“说我狭隘的人,我觉得他们都不懂什么叫传统。传统不是守旧,是教你自由。董其昌早就说过:若能解脱绳束,便是透网鳞也!”

和我说这些话的时候,他把手上的书,往桌子上砸得梆梆响。

乐

如果说,信仰能给予迷茫的人以期望,引导更好的生活精神,传统文脉无疑是林海钟的信仰。

大约在2002年后,他自觉顿悟,从此画艺日益精进,“每天都快乐得不得了,大画小画都画得畅快,烦躁感一扫而去”。

平素言辞锐利的建筑艺术家王澍,在讲到林海钟时也温言厚褒:“这么真诚、纯粹地对待画事的人,今天难得见……这是中国山水画界一颗很干净的心灵。”

达人一旦悟道,他的眼中就没有尘埃——什么圈内争端、江湖炒作,都不屑介入——只有高高在上的艺术女神。

我问他,在每个创作阶段有什么代表作。他能一一列举。

再问他得了什么荣誉——比如,入选浙江省重大历史题材美术创作的《天台国清寺雪霁图》、十一届全国美展的《郑和巡洋》、中华文明美术创作工程的《鉴真东渡》等——诸如此类,他一个都记不清。

又问他,怎么看画家作品的市场价。

他说价格不等于价值,炒作给人带来浮躁的心理,使大家失去艺术的判断力——十年前,因为看不惯艺术品市场的浮躁之风,他亲手把自己的作品抬高到“就是不想让人买”的价格,“以暴制暴”。

差不多同个时间,他正在艺术女神的指引下,甘愿“苦行僧”似地干一件大事。

兴

杭州灵隐寺济公殿有一组壁画,共18幅,高3米、总长50多米,以济公生平故事为题材。创作者是林海钟和他的学生们。

壁画是门古老的艺术。敦煌的石窟艺术,是盛唐之盛结出的果。明宋之后,壁画走向衰退。到了清末,中国只有寺庙中还有少量壁画,质量只落得工匠营生的水平。

家国富强,文艺复兴。

2009年,杭州灵隐寺和中国美术学院联手,打算以恢复和传承南方壁画传统作为探索,用当代中国画重现中国寺院壁画。

受气候影响,南方壁画几乎无所存,可参考的先例太少。

除了住持,在大多僧人眼里绘画是过眼云烟,何必强求;还有人等着看“好戏”。创作氛围不给力。

作画的环境也差,冬天冷,四处窜风;夏天热,蚊虫成群。整个空间的光线一年到头都不充足。

这么大的工程必然要耗费巨大的体力、精力和时间,并没有一分报酬可拿。光这一点就“劝退”了不少人。

“有那功夫,在画室里多画几张画,去多参加一些社交结识些人脉不好吗?”

很多人劝林海钟扔了“烫手山芋”。

“不好!”

林海钟听到的,是他生活的这个时代下的指令。

现在说起壁画,许多人都会想到西洋风格。现代语境下的壁画也总被认为是建筑装饰品,艺术的价值被降格。中国壁画艺术面临传承的断层,敦煌那样的壁画,似乎是再也画不出来了。

他不信今人没有使命感,即便此前从未画过壁画。

那么,如何画南方壁画?林海钟认为,南方壁画应延续文人画水墨简淡的审美意味。创作中,他有意识地把色彩基调定为水墨做主,用色谨慎,打破了印象中壁画色彩浓烈、富丽堂皇的风格定势。

如何解决南方壁画保存问题?林海钟去敦煌研究院美术研究所求教,又赴与杭州气候、地理条件相仿的日本京都、奈良考察建筑古迹。花费近一年时间才选定适宜的泥料和木材。光是绘画之前打底的“地仗”工作,就涂了6到8层,每一层所用材料都不同。这是更接近传统的创作手法。

怎样在壁画中还原一个更接近本真的济公?林海钟没有借鉴影视剧“鞋儿破、帽儿破”的传统疯癫形象,而是搜罗了几乎所有能找到的《济公传》版本,并研究历史文献、佛教典籍,还原了一个深悟禅理、行善惩恶的儒雅高僧形象。济公生活在南宋时期的西湖一带。林海钟在创作时,也以史为据,“顺便”再现了许多已不复存在的宋代风格建筑、人文景象。

整整三年,除了学校授课,林海钟再没有别的社会活动,大部分时间吃住在灵隐寺,常常画到深夜。

艺术家的辛勤劳作,反复“折腾”,造就了优秀的作品。

组画中的其中一幅,主题是大悲楼失火,由林海钟主笔。他描摹火焰的时候,学生们不自觉地放下画笔,围过来看。有人仿佛听到了木头燃烧“噼噼啪啪”的声音。这是活泼泼的中国传统文化的声音。

2012年,在敦煌举行的“艺术传承与当代岩彩画创作国际学术研讨会”上,济公殿壁画被与会专家视为中国当代艺术家南方壁画创作的“开先河之作”。

闲言碎语的都闭嘴了。

通

济公殿壁画之后,越来越多的世界级博物馆、美术馆、高校等机构,以及一些私人收藏家们向他敞开大门,那些不对公众开放的神秘仓库给艺术家发放了“绿卡”。

他的画、他的课,除了在国内各大美术馆、博物馆、高校出现,也越来越多次地去往法国、美国、日本等国际艺术高地。

看画的西方人在他的东方画前流连忘返。有个80多岁的德国大师级艺术家,看到林海钟的枯树后,专门找出自己年轻时画的树与他探讨绘艺。

林海钟也尝试用墨和线条,画西洋的建筑和风景。这类作品被集结展出,并无水土不服。比如,《巴黎塞纳河畔图卷》只用红、黑细笔,疏懒地勾勒出塞纳河畔景致,“既中国又巴黎”。

艺术和艺术是相通的,终会在某时相逢。林海钟更深切地感受到,什么叫中国的、世界的,什么叫艺无古今、艺无东西。

历

林海钟已经是中国美术学院书画鉴定中心副主任了。看过太多古画、古砚台、古印和古书,摹古太久,他要画画今朝人的世界,做回生活的鉴赏家。

在艺术机构库房里看中国古画时,林海钟近看、远看,蹲着看、躺着看,吊在纸上看,站在梯子上看,怎么看都不过瘾。

这两年,他开始写生,北至太行,西往黔贵,近到福建、广东,以及更近的苏杭等地,看遍祖国大地。《兴国写生册》《太行山写生册》《太虚震泽图》《钱塘大观》《唐诗之路》……奇山、秀水,巨幅、册页,佳作频出,怎么画都不嫌多。

“写生只是我们认识真山水的必要手段,不是终极目的。了悟真山真水,把握美的规律,并能够在其间陶冶性情,让生命得到滋养,以提升我们的人生境界,才是目的。” 他不画“都市山水”,只画湖光山色,希望忙碌的现代人能从传统山水画中拾回生活本意。

因此,许多人喜欢林海钟的画,不在于技法有多高超,在于气韵和意境——

美术史学家任道斌评:其笔下老树茂林,虬劲苍郁,盘曲刚毅,挺立向上,颇多君子堂皇之态;而秀石坡峦,温润敦厚,风骨清爽,野逸率意,亦有儒士潇洒之仪;湖光山色更是水盈盈而微波荡漾,山重重而草木华滋、空阔淡雅,寥廓幽寂,天人合一而思无邪,富有无穷的生趣。

艺术批评家李小山评:林海钟的画好和耐看,是因为他在我们这样的时代,在展示他那高人一筹的传统画法的同时,也展示他的个人感悟——对艺术和对生活本身,这是让人羡慕的。

艺术品位,也是人的品格。林海钟的画,说明了他和他崇尚的“至人无己,神人无功,圣人无名”的庄子“逍遥”哲学,做到了知行合一。

嚯

笔墨当随时代。林海钟始终相信“以传统的高度是可以胜任任何现代创作需要的”。

他觉得是时候画回青绿了。“功底可以了,昌盛的国运值得浓墨重彩”。

当然,他还有更大胆的构想——

近期,中国美术学院将举办一个汇集20多幅宋画原画的大展。林海钟看过展出清单,一大半的主题是西湖。

“杭州很幸运啊,八百年前的西湖和今天的差别不大。就是我看呐,西湖边的建筑也不都那么美。王澍设计的杭州国家版本馆,大国建筑,非常宋韵。我希望他也能在西湖边上建个馆,主题就是宋韵。哦——还有——我还建议中河立交桥还原成一面南宋城墙,让车在城墙上面开。就让王澍去做总指挥,我觉得他能做好。这些你都可以写,就说我说的。”

嚯!

当然,他是半开玩笑的。王澍和他太熟了。但我心头还是暗暗一惊。

一来,这样的话,不够纯粹的艺术家恐怕敢想也不敢说;二来,时代到了,谁说传统的人不创新!

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号