人生太短,普鲁斯特太长

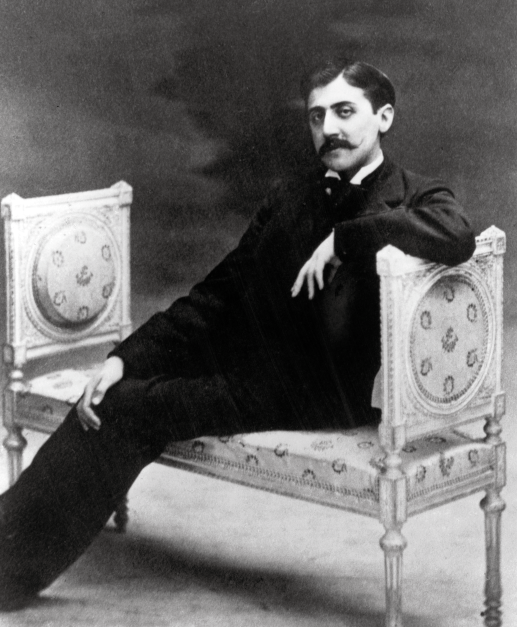

2022年11月18日是法国著名作家、意识流文学先驱与大师马塞尔·普鲁斯特逝世一百周年纪念日。

对于普通读者来说,无论是普鲁斯特还是他的代表作《追忆似水年华》大概都算不上陌生,但真正读完这部全七卷三百多万字的巨著,并不是一件容易的事。

本期《天目书单》将带你走近普鲁斯特和他的文学巨著。

一生专注一部作品

《追忆似水年华》可以说集结了普鲁斯特一生的心血。

1871年7月10日,马塞尔·普鲁斯特出生在巴黎一个艺术气息浓厚的资产阶级家庭,父亲是医生,母亲是犹太商人的后代。

普鲁斯特从小患哮喘,并且随着年龄的增长,病情越来越严重。从35岁起,备受疾病与失眠折磨的他闭门谢客,过着自我幽囚的生活,专心写作。

20世纪初,普鲁斯特就开始构思《追忆似水年华》的创作,并将他的全部精力投入其中。完成初稿之后,他又一再修改,直到他1922年去世。

在写作风格上,普鲁斯特并没有选择传统的叙事手法。整部作品既没有中心人物,也没有完整的故事情节,依靠感官相通打破传统叙事的时空限制。

比如,书中的“我”在喝到带着点心渣的茶水时,随即想起小时候曾在姨妈房内吃过一样的茶水,往事便浮上心头。继而联想到,“气味和滋味却会在形销之后长期存在,即使人亡物毁,久远的往事了无陈迹,唯独气味和滋味虽说更脆弱却更有生命力。”

整部作品几乎都是通过这样无意识的联想,一物诱发一物,一环扣着一环,构成作者的回忆之流。

法国著名作家、文学评论家安德烈·莫洛亚说:“对于1900年到1950年这一历史时期而言,没有比《追忆似水年华》更值得纪念的长篇小说杰作了。”

当代文学理论家、批评家哈罗德·布鲁姆也对这部作品发表了极高的评价:“无论在何种情况下对普鲁斯特做出评判都是对他的曲解;《追忆似水年华》是一部充满深思玄想之作,它已经超越了可以评判的西方经典。”

集法语翻译界之力完成的中译本

《追忆似水年华》(另有译名《追寻逝去的时光》)共七卷,篇幅浩大,人物众多,叙事千头万绪,再加上普鲁斯特独特的语言表达方式,使得这部作品的翻译变得十分困难,令众多译者望而却步。因此在很长一段时间里,这部巨著一直无人翻译。

著名法语翻译家周克希,曾希望能凭借一己之力完成全部七卷。前后跨度十年以上,周克希翻译了其中三卷后因年纪、体力等原因决定放弃剩下的四卷。在一次采访中,他引用了法国作家法郎士的一句话来形容自己的心态:“人生太短,普鲁斯特太长。”

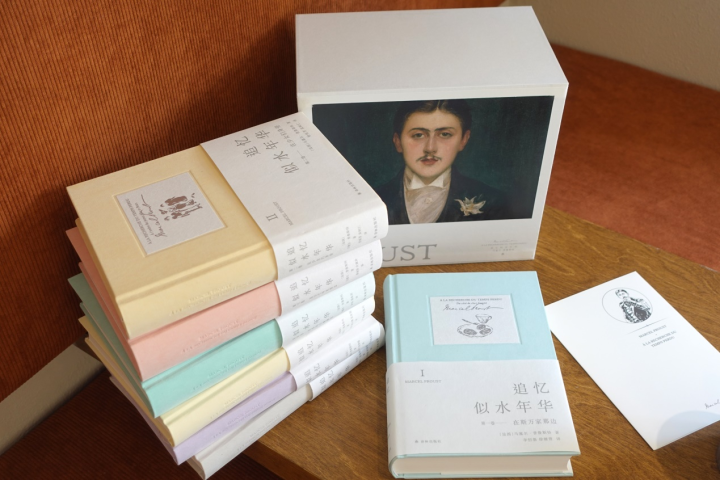

目前,中文唯一的七卷全译本是由译林出版社集法语翻译界之力完成的。

上世纪80年代,译林出版社开始积极物色译者翻译这部作品,最终集结整个法语文学翻译界之力,经过仔细考虑,邀请李恒基、桂裕芳、许渊冲、许钧等十五位译者,着手翻译这部作品。

在开始翻译前,译林出版社多次组织讨论,讨论译名,包括就书名展开了热烈的讨论,最终定为“追忆似水年华”。开译后又多次组织译者交流经验,相互传阅和评点译文。

十五位译者从1989年到1991年历时三年,终于翻译完了这部作品,成为中国出版史上一个填补空白的重要事件。迄今为止,译林出版社的版本依然是中文世界仅有的全译本。

今年,为纪念普鲁斯特逝世一百周年,译林出版社对译文进行了校改和润色,推出珍藏纪念版《追忆似水年华》,并将于今天(11月18日)上架发售。除内文修订外,译林出版社还邀请著名翻译家、法国文学研究专家余中先为新版录制了音频解读,对这部作品的内容和风格进行了全面分析。

尽管普鲁斯特已去世一百年之久,但一位作家的影响力并不会随着他的去世就结束。不同时代的后人通过了解他的生平、阅读他的作品,仍可以不断获得对他新的认识。

他的代表作《追忆似水年华》就像一座巍峨的山峰挺拔于文学之林,等待着读者攀登与跨越。

(图片由译林出版社提供)

“未经许可,请勿转载”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号