#大家#天目新闻专访池浚:从故宫博物院到天安门广场

人物名片

池浚,浙江温州人。故宫博物院博士后,国家京剧院编剧,庆祝中华人民共和国成立70周年大会广场群众游行总撰稿,庆祝中国共产党成立100周年大会广场活动总撰稿。

40岁出头的池浚,是个多才多艺的江南才俊。

他参与了不少国家级大型活动,曾担任中共中央国务院春节团拜会、全国政协新年茶话会文学撰稿,中宣部、文化和旅游部新年戏曲晚会演出总监、总撰稿,庆祝改革开放40周年文艺演出文学撰稿,中国诗歌节开闭幕式文艺演出总撰稿,中国文联“百花迎春”编导,中央广播电视总台多个栏目、晚会策划……

他是编剧、导演,作品曾获“五个一工程”优秀作品奖、“文华大奖”“国家舞台艺术精品创作扶持工程”、中国电影“金鸡奖”、华语“金曲奖”“十大发烧唱片”等,曾获8项国家艺术基金资助项目。

他是学者,担任中央文化和旅游管理干部学院艺术学院客座教授,中国梅兰芳文化艺术研究会副会长,中国田汉研究会理事,承担多项国家级、省部级重大科研课题,专著获国家出版基金资助项目。

他是歌唱家,前不久在国家大剧院办了一场古诗词歌曲品鉴会,他在现场连说带唱,读解、演唱了10首歌曲,俨然一场个人独唱音乐会。

他是那个“比你优秀又比你努力”的人,他的时间表总是排得满满。日前,一个阳光灿烂的正午,他抽空在北京接受了我们的采访。

“故宫博物院博士后”,我的使命

天目新闻:您2003年本科毕业于浙江大学人文学院中文系,先后成为中国戏曲学院硕士、中央戏剧学院博士、故宫博物院博士后。我们对故宫博物院博士后这个头衔很好奇,您研究的又是宫廷戏曲。能否和我们先说说您的工作?

池浚:故宫对很多人来说很神秘,但又很开放。故宫是世界文化遗产,也是一个文博文保单位,同时又是一个著名的旅游景点,还是一个研究机构。

作为研究机构,故宫拥有全国博士后管理委员会设立的博士后科研工作站,具有独立招收博士后研究人员的资格。我们的工作站,就设在故宫西华门内的宝蕴楼。

这个站里有很多专业,如陶瓷、书画、宫殿遗址考古、古文献、明清宫廷史、文保科技……我进站在宫廷音乐与戏曲研究所,研究宫廷乐舞戏曲这类宫廷文化生活和演剧形态。

正如大家所知,宫廷的文物修复广受关注,这些年也有很多纪录片予以呈现。物件的修复,是看得见的——比如钟表,修好了以后它就能转动,计时打更;比如书画,因为年深日久已经破败了,修复之后又重现光彩。

我们的修复则不同,是修复一个曾经存在,但如今已经逝去了的动态、活态行为,是一段演出的过程、一种演剧的形态、一个曾经活色生香的戏剧规制和样貌。

如何让它们“活起来”呢?就是要通过那些看得见的部分,去修复那些看不见的部分;用摸得着的空荡荡的戏楼,一件件戏服、砌末,一个个物件、文本,修复到当年曾见、将来可能重现的样态;用散落成物质形态的文物文献,修复成非物质形态的文化。这既包括了修旧如旧,也包括了创造性转化、创新性发展。

以我主攻的清宫“三国戏”课题来说,我的博士后出站报告,做的是《清宫三国戏考论》,既是“考”,也是“论”。我涉及了从古至今对于清宫“三国戏”的研究综述;清代从康熙、雍正、乾隆一直到宣统,200多年时间里演出“三国戏”的史略;从前代的剧本到宫里的集大成,内廷和民间的交流,从昆腔、弋阳腔到民间的乱弹戏之间的交融、演变;“三国戏”所涉及的关羽、诸葛亮、曹操、赵云、张飞、吕布等剧中人物。还有演出形态考:当年是怎么排戏、怎么演戏的?宫里演戏有哪些规矩、什么要求?演了什么戏、在什么场合下演、由谁来演?演出的时候有什么讲究、什么故事?演员身上穿的什么服装、用的什么道具、在哪个戏台上演?在不同的演出场景中,演出来是什么样子的?对于以上这一切,当代人的想法和看待又是怎样的?

“我在故宫修文物”,我们修的是“戏”,也是宫廷演剧这件“事”。我们只是走了第一步,做了一些最基础的工作,把目前能够获得的文物和文献拿到手,在文史理论和艺术规律上对它们进行初步研究。到了将来,这些研究成果就能够转化为生产力,变成舞台上又一个新的演出样貌。这需要几代人为之努力,需要后人接续我们,继续前进。

池浚在故宫

让收藏在博物馆里的文物“活起来”

天目新闻:到目前为止,你们的研究是否有“活态”的成果?可否跟我们说说?

池浚:我们做研究,始终抱着“活态化”的精神。从产学研的角度,我们目前做的主要是“学”和“研”,但心心念念的,是将来要转成“产”的趋势。只要朝着这个目标奋斗,日积跬步,我们就会离这个方向越来越近。

我们在湖南省博物馆做的一个项目,就以“在故宫修文物”的方式,做了一个非常有成效的实践精品——马王堆文物复原活态展示《一念·辛追梦》,我也称它为“文旅融合博物馆剧”。

湖南省博物馆以马王堆汉墓出土文物作为主要展品。我们把墓主人辛追夫人的故事,从博物馆里“立”了起来。博物馆里陈列很多文物,有T形帛画、素纱襌衣等各种织品服饰,有君幸食、君幸酒餐具等各种生活用品。

文物是静态的,但我们把博物馆里的文物动态化,把古人穿过的衣服、使用过的物件,复制成跟文物一模一样的,却是今人可以穿用的高仿品,作为舞台上所应用的服装道具。我作为编剧,考证了辛追的生平:辛追是哪个年代的人?她丈夫是谁?她儿子是谁?她经历过什么样的人生故事?我根据史实记载,去修复她的人生经历,把这段历史编成故事、写成戏,在当代舞台上演出。

现在《一念·辛追梦》每天在湖南省博物馆顶层多功能厅演出四场,已经成为当地有名的网红打卡地。京剧是国粹,马王堆是国宝,我们用国粹承载国宝,让历史重新演出来、“活”起来、“火”起来。

深耕传播转化,我的“宫廷戏曲梦”

天目新闻:对于让故宫文物“活起来”的研究,接下来还有哪些继续延伸的计划?

池浚:我对于故宫文化和文物活态化的工作,主要有三个方面。

一是深耕深挖。学术上,我要对我的博士后出站报告——14余万字的《清宫三国戏考论》进一步研究、修订和补充,为出版著作做准备。

二是普及传播。我要通过开办各种讲座、分享会,撰写各类普及读物等方式,对故宫文化进行多渠道的传播推广。目的是要向大众打开故宫那扇神秘的大门,让每个人都享受到故宫文化的美妙,“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。

三是成果转化。除了以《一念·辛追梦》这样创作的形式,我最近还参与中央广播电视总台《诗画中国》等栏目,其中有一期做的就是“清宫戏画”。我跟台里的编导合作,一起把“清宫戏画”中所“画”的戏曲演出场景和剧中人物的穿戴妆扮“演”出来,成为今天舞台上的活态展示。

我梦见,以“博物馆奇妙夜”的创意、“我在故宫修文物”的匠心,收藏在禁宫里的文物“活起来”,给未来种下一颗有温度的“中国心”。我梦见,历史资源的生命力被“激活”,馆藏戏曲文物的文化价值被“盘活”,当年帝后品赏的宫廷戏目被“复活”。这就是我的“宫廷戏曲梦”。

池浚在2021年庆祝中国共产党成立100周年大会广场活动现场

很幸运,我的人生有“导师”引路

天目新闻:您唱歌非常动听,可以随口而歌,令人沉醉。您是中国戏曲学院原院长、著名戏曲理论家朱文相先生的关门弟子,又是中国古典诗词演唱第一人、著名男高音歌唱家姜嘉锵先生的传人。将兴趣爱好与事业完美地融合在一起,您能介绍下经验吗?

池浚:我的人生到现在,让我特别感恩的,有两个幸运。

一个幸运,就是我的爱好和事业融为一体。我是个爱生活的人,能够在我的诸多爱好中,把其中的几项变成我所从事的事业,同时可以继续拥有很多爱好。我可以做着自己喜欢做、也擅长做的事。因为擅长,就能做得更好,有一个比较好的呈现,实现人生的价值。

另一个幸运,是在我的人生道路上,遇到了很多好老师。他们来自各个不同的领域。在读博士之前,我有“四大导师”之说:

一位是梅兰芳先生的公子梅葆玖先生。我对于梅派艺术的研究和学习,得益于梅老师的亲自指引。

一位是我的硕士导师,也是我的义父朱文相先生。他是杰出的戏曲理论家,我在戏曲上的主攻方向戏曲表导演理论,就是主要传承他的衣钵。

一位是研究南戏和戏曲文献学的孙崇涛先生。他是中国艺术研究院研究员。我追随他研究古典戏曲和对于古典文献的考论。

一位是著名男高音歌唱家、我的师父姜嘉锵先生。姜老师能够对我这样一个业余歌手和音乐爱好者倾囊相授,甚至把我作为他歌唱艺术的传人,我感到非常幸运。

此后,还有我的博士导师麻国钧先生、博士后导师孙萍老师、编剧老师著名剧作家何冀平女士、导演师父著名戏曲导演徐勤纳先生、老恩师浙江大学教授任明耀先生等等,都是我人生中的贵人。

我常常想,自己何德何能,能够得到各个领域里这些顶尖大师、大家的青睐?能够让他们把毕生心血灌注在我的身上?“千顷地一颗苗”,我不努力能行吗?我不好好地向着成材的方向奋斗,我对得起他们吗?

因此,我对自己有更加严格的要求。说实话,这些年我也挺辛苦的,因为我涉及的领域比较广、战线比较长。在这些大家手把手带领下,我在我所接触、从事的每一个领域里,都在奋力奔跑、砥砺前行,尽量做到力所能及的最好,尽我所能做到极致。我不想让他们失望,也想以我的成绩来回馈他们。

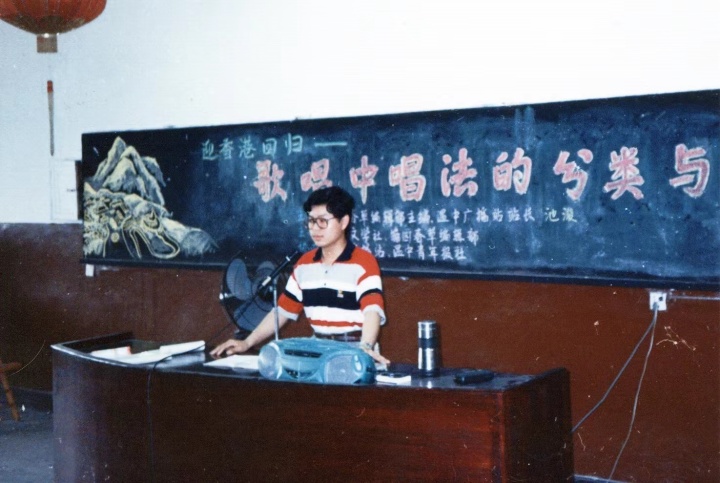

中学时期的池浚

我从戏曲故里来,致力戏曲新的“打开方式”

天目新闻:您是浙江温州人,南戏是温州的文化符号。您曾经说过:“对于南戏的研究,只能从古典文献里去探寻,在这条探索的路上,必须要有人去坐‘冷板凳’。”可以说说您对此的一些思考吗?

池浚:作为一个从温州走出的文化工作者,我很得益于温州山水和文化的滋养。如果说要反哺,我首先要感恩。

温州是南戏故里,南戏是中国第一种成熟的“以歌舞演故事”的戏曲形态。南戏诞生之日就是中国戏曲形成之时,南戏故里就是中国戏曲艺术的发源地。我现在更愿意用中国戏曲发源地、戏曲故里的概念来说温州。

温州历史上出现了很多与戏曲相关的创作研究家。中国现存最早的戏曲剧本——南戏《张协状元》,就是由九山书会才人编撰的。这个“九山”代指温州,书会才人是一批把自己所学文化用于戏曲创作的文人。古代温州剧作家最有成就的是《琵琶记》的作者、“南曲之祖”高则诚。近代以来,还有王季思、董每戡直至孙崇涛、叶长海等温籍戏曲研究大家。我只是在他们之后一个小小的后学者,延续了他们对于戏曲创作和研究的血脉。

南戏本体作为一种艺术形态已经不复存在,但是南戏精神一直“活着”。它的行当体制、表演方式、构剧法、审美观,没有一天中断过。对于南戏的研究,我们要有对文献、文物等本体研究,但更多的是对其规律和精神的研究,体现在当今存在和将来继续产生的各种艺术形态上。我们既要去寻根,又要去续缘,这不是一个形态上的简单还原,而是要把今天的戏曲艺术和历史上的南戏做一个基因上的对接和传续。

我们的工作既研究又创作,既传承又焕新,以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力。让戏曲以多种形态“润物细无声”地活在当下、回归生活,给每个人造福,让生活变得更美好。这是戏曲在新时代的打开方式。

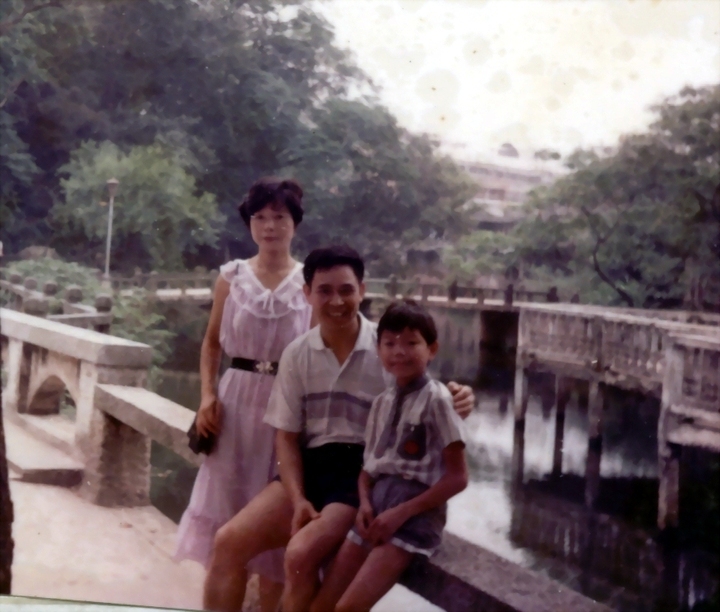

池浚小时候和父母合影

“笃子一过,不如奖子一长”,父辈给我的财富

天目新闻:您的父母以及家庭对您的成长有怎样的影响?

池浚:很多人以为,像我这样搞文化艺术的,要么是艺术世家,要么有家中长辈领路,实际上并没有。

我父亲16岁当兵,复员后在温州市公安局工作直至退休。我母亲原来在温州针织三厂工作,改革开放以后下海经商创业,就像电视剧《温州一家人》里演的那样,是中国改革开放的缩影。他们所从事的行业,跟艺术没有任何关系,我完全是从石头缝里蹦出来般的“野蛮生长”。

其实我又非常得益于我的家庭。因为我父亲有一种天生的乐感,音准好,拿起二胡就能拉;我母亲有一副天生的好嗓子。父亲的乐感和母亲的嗓子,机缘巧合地集中传承在了我的身上。拥有这份天赋,我就成了一个天生就会唱歌的人。

我对于文化的喜爱,是受我父亲影响。我父亲喜欢历史典故,喜欢诗词歌赋,文章和书法也都很好,潜移默化间熏陶了我。

对我影响最大的,在于他们对教育的开放心态。我父母没有从事文化事业,对这个行业的概念几乎是空白。他们不知道这条路怎么走,也不知道走了这条路将来能做什么,但最可贵的在于,我的父母一直积极地、热情地鼓励我、认可我、允许我去做自己认定的事。他们相信我做一件事情一定有自己的理由,有充分的考量。如果经过慎重考量,我已经坚定了前行方向,哪怕他们对此一无所知,也会尽一切努力支持我,让我放手去飞。这就是家长的胸怀。

我小时候,父亲办公桌的玻璃板下面压着一张字条,上面写着一句话:“笃子一过,不如奖子一长。”意思是敲打孩子的一个过错,不如奖励孩子的一个优点。我永远记得这两行字的样子,这是他的教育信条,是他的育儿经,给予我们薪火相传、绵延不绝的信念、力量,是父辈传给我们的精神财富。

池浚在2021年庆祝中国共产党成立100周年大会广场活动现场

“凌晨3点的天安门”,欣逢盛世,与有荣焉

天目新闻:您是庆祝中华人民共和国成立70周年大会广场群众游行总撰稿,也是庆祝中国共产党成立100周年大会广场活动总撰稿。当时,活动组委会是怎样找上您的?最让您难忘的是什么?

池浚:在此之前,我曾参加不少国家大型活动,跟后来成为庆祝中华人民共和国成立70周年大会广场群众游行和庆祝中国共产党成立100周年大会广场活动总导演的肖向荣导演,有过非常愉快的合作。

2019年北京市委市政府承办了庆祝中华人民共和国成立70周年大会广场活动,邀请肖向荣导演担任总导演。肖导邀请我加盟,担任总撰稿。我们最初一起做了一个方阵和彩车方案小样,组委会非常满意,这项光荣的任务就落到我们肩上。2021年北京市委市政府承办了庆祝中国共产党成立100周年大会广场活动,我们又再度携手、并肩作战投身盛典。

两次广场活动总撰稿的工作,首先是参与活动实施方案的撰写,涉及总体设计、结构流程及每个环节的呈现方式等,相当于活动运行的总脚本。现场解说词、献词等都是涵盖在总体方案之内,生发出来的。期间我们有很多对政治进行艺术化表达的创造性劳动,在今天看来都已经成为经典范式。我们有幸身处这个伟大的时代,在大党大国典礼制度中,发挥了一点自己的主观能动性,尽了一份绵薄之力,向世界展现可信可爱可敬的中国形象。

平时大家看到的都是在灿烂阳光下万众瞩目的天安门。工作期间,我最难忘的却是广场活动全要素演练时,在夜幕下熠熠生辉的天安门广场。我可以很自豪地说:我见过凌晨1点、2点、3点直至4点、5点的天安门。这是我们为之捧出一片赤子之心,让每一个身在其中的人心潮澎湃的动人场景。这个场景与我息息相关,让我充盈着欣逢盛世的投入感、共襄盛举的参与感、与有荣焉的自豪感,已深深镌刻在我的生命里。

“未经许可,请勿转载”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号