专家解读诺贝尔生理学或医学奖:揭示过去是为了更好地应对未来

北京时间10月3日17时30分,2022年诺贝尔生理学或医学奖揭晓。来自瑞典的科学家斯万特·帕博 (Svante Pääbo)获奖,以表彰他在“已灭绝人类基因组和人类进化的发现 ”方面作出的贡献。

斯万特·帕博1955年出生于瑞典斯德哥尔摩,1990年成为德国慕尼黑大学教授,专注于开发研究古DNA的技术。被告知获得诺贝尔奖时,斯万特·帕博正在实验室里做研究,他非常兴奋,一度激动得说不出话。

为什么斯万特·帕博能获得诺贝尔奖?他的研究有什么意义?天目新闻记者采访到科技考古领域专家、浙江大学艺术与考古学院教授郭怡教授。

斯万特·帕博 画像(图片来自诺贝尔奖官网)

对灭绝的物种进行基因测序

他完成了“不可能的任务”

人类一直对自己的起源深深着迷。我们从哪里来,我们与地球上此前的生物有什么关系?是什么让我们——智人,与其他古人类不同?

据诺贝尔奖官方消息,斯万特·帕博通过他的开创性研究,完成了一件看似不可能的事情:对人类已经灭绝的亲戚尼安德特人的基因组进行测序。帕博的开创性研究催生了一门全新的学科——古基因组学。通过揭示现今人类和已灭绝人类的遗传差异,他的发现为人类探索自身的独特之处奠定了基础。

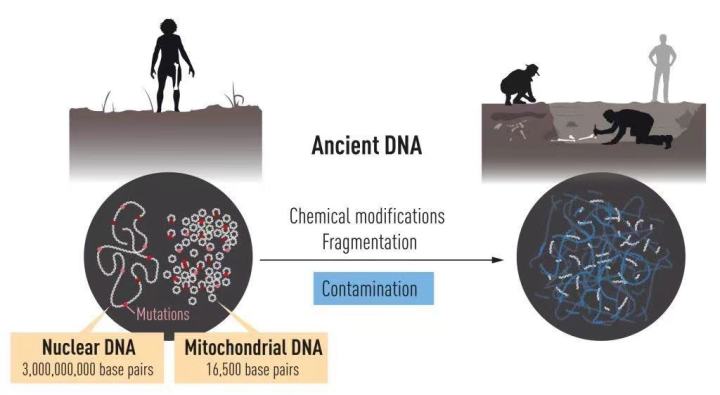

“这项研究是非常有意义的,同时也是非常不容易的。”浙江大学艺术与考古学院教授郭怡说,“研究当今人类与已灭绝的尼安德特人之间的关系,要对从古代标本中发现的基因组DNA进行测序。而随着时间的推移,这些标本中的DNA不仅会降解,往往还遭受了大量污染。所以一开始帕博教授从事这项研究时,大多数人都不看好,但他凭借着对科研的热忱坚持了下来。”

帕博通过他改进的方法,设法从一块40000年前的骨头中测序了一段线粒体DNA,人类得以首次获得已灭绝的人类近亲的DNA序列。由于对线粒体中的基因组进行分析带来的信息十分有限,帕博之后承担起了对尼安德特人的核基因组进行测序的巨大挑战。当时,他在德国莱比锡获得了创建马克斯·普朗克演化人类学研究所的机会。在这个新的研究所内,帕博和他的团队不断地改进从古人类的骨遗骸中分离和分析DNA的方法。通过借助新兴的技术,他们使DNA测序的效率显著提高。帕博还聘请了几位重要的合作者——专精于群体遗传学和高级序列分析。他的努力获得了成功。帕博在2010年发布了第一个尼安德特人的基因组序列。

图片来自诺贝尔奖官网

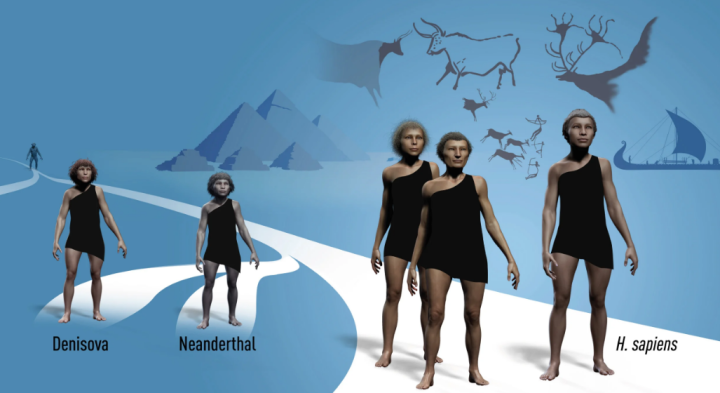

比较分析表明,尼安德特人和智人最近的共同祖先生活在大约80万年前。而比起居住在非洲的现代人类,欧洲或亚洲的现代人类的DNA与尼安德特人的DNA更相似。这意味着在数千年的共存过程中,尼安德特人和智人相互杂交。具有欧洲或亚洲血统的现代人类大约有1%-4%的基因组来自尼安德特人。

他的另一个震惊世人的成果是,发现了一个以前不为人知的古人类:丹尼索瓦人。帕博还发现,在大约7万年前从非洲迁徙出来之后,从这些现已灭绝的古人类到智人身上已经发生了基因转移。这种古老的基因流动对当今人类仍然具有生理意义,例如可以影响我们的免疫系统对感染的反应。

帕博的开创性研究催生了一门全新的学科——古基因组学。通过揭示现今人类和已灭绝人类的遗传差异,他的发现为人类探索自身的独特之处奠定了基础。

图片来自诺贝尔奖官网

对科技考古有什么启示

浙大教授说了三个“关键词”

“帕博教授运用古DNA技术帮助我们回答‘我们是怎么来的’,揭示过去是为了更好地应对未来。”郭怡教授说。“虽然很多人觉得今年诺奖颁给了小众领域,但帕博教授绝对具备拿诺奖的实力。作为科技考古的学者,我也非常欣慰这个领域的研究得到了广泛认可。帕博教授是一个很好的榜样,从他的研究历程中,我也看到了优秀科学家的素养——坚持、原创和合作。他的成功给了我鼓励和鞭策。”

郭怡教授告诉记者,帕博教授与许多中国科学家、考古学家有紧密交流与合作。“古DNA技术是一项可以广泛应用的技术,而中国地大物博、幅员辽阔,或许我们的学者也可以应用相关技术,看看能不能找到尼安德特人或者其他人类的亲戚。”

近年来,我国十分重视考古与文化遗产研究,这让从事相关领域工作的郭怡教授备受鼓舞,“相信在将来,我国研究者也可以在包括考古在内的更多领域有所建树。”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号