80岁老木匠身上的“工匠精神”

史久堂正在做一只五足圆鼓形状的小木凳

史久堂自己做的木工工具

□记者 俞浙前 文/摄

工匠精神到底是什么?

对于个人来说,是干一行、爱一行、专一行、精一行,务实肯干、坚持不懈、精雕细琢的敬业精神。

当下,能做到这些的人并非没有,但也不会很多。这样的人,必是能成为行业中的翘楚。

前不久,在普陀展茅横街村,我在80岁的老木匠史久堂身上,看到了工匠精神——他身上,有着一种专精、一种热爱、一种近乎固执的韧性。

展茅横街最有名气的“堂师傅”

这个夏天很热,史久堂家老宅的两间堂屋却颇阴凉。风从格窗吹进稍显阴暗的旧瓦房,吹起一阵新鲜的刨花香。

史久堂正在做着一只五足圆鼓形状的小木凳,看着小巧,却相当精致。通体用榫卯结构,不见一根铁钉,却能四平八稳。凳脚有着优美流畅的弧线,一圈用以加固的木板雕出简朴大气的曲线花纹。

老人的手很大,虽有些粗糙,却仍非常稳定,长年劳作让他的手部肌肉仍保持着弹性和力度。

手边,大大小小的锯、钻、斧、凿、刨……安排得井然有序。看他的创作,有种赏心悦目的美感,看似不快,却如行云流水,不假思索就能确认部件的位置。

他的工作间里,看不到一页图纸。“所有的尺寸,都在我脑子里。不用看图,也不用多想,绝不会错的。”说起这个从事超过一甲子时间的工作,老人充满自信。

“平常有空就自己做着玩,不为了卖钱。到我这个年纪,吃穿又不愁,就不用想着赚钱的事了。”他说得淡定从容。然而,不为赚钱却不代表不工作,相反,老人的日常事务还很繁忙。

放在一边的手机响起,史久堂反应很快地接了电话。那头隐隐传来话音,“堂师傅……朱家尖……明天……”

“好……好,今天我就不过去了……好……”老人清晰回应着。挂了电话,他歉意笑笑,说朱家尖那边有个寺院修建的工程,自己在那边做些指导,“体力活干不动了,去看看还是可以的。”

“堂师傅”是当地木匠圈子里对史久堂的尊称。这个称呼,是随着老人从业年份的增长而变化的。年轻时候,大家叫他“阿堂”,之后技艺精湛,成了“阿堂师傅”,而如今他成了业内祖师爷一般的人物,于是众人将那个“阿”字去掉,以示尊重。

为什么不称为“史师傅”?旁人为我解惑:“以前,阿拉展茅史家木匠太多了,最盛时号称有‘七十二把斧头’,喊一声‘史师傅’,怕是有上百人答应。叫‘堂师傅’就不一样,就是他。”

确实,展茅横街村至今仍有“史家”这个地名。相传,展茅史氏先祖可追溯到南宋孝宗时代的会稽郡王史浩,自清初迁入展茅已历15代。当地史氏族人从事“五匠”(木匠、石匠、泥水匠、船匠、篾匠)的有不少,其中以木匠居多,技艺在亲属之间传递。

60年艰苦“修行”,磨出精湛技艺

“我是19岁那年拜师学做木匠的,跟的是我堂伯。”史久堂回忆,“那是上世纪六十年代,展茅有了木器社,我就是其中一名普通工人。”

当年,展茅“五匠”大多外出从业。因为交通不便,很多时候得背着工具翻山越岭。当地人有句俗话:“大展螺门头,有天呒日头。”意思是匠人们清早出门,夜晚才能回来,在家两头见不到太阳。

“这是真实的。我去比较近的塘头干活,要走一个多钟头。早上6点不到要开工,所以天没亮就要起来赶路。一直要做到晚上7点,摸黑走山路回家。”老人说。

“这么辛苦,一天能赚不少钱吧?”我问他。

“做学徒时候,一天赚1元2角,一半要孝敬师傅。”老人说,“这点工钱,在外面吃饭都不大舍得。主人家安排一顿午饭、一顿下午点心饭是惯例。客气的,会在晚上下工时安排晚饭,不客气的就当不知道这个规定。”

“我那时候因为跟的是自家亲戚,所以比较自由些,师傅要求一年有一半时间跟着他就好了。其他时间我可以去别的地方揽活儿,多赚一点钱。就这样,我三年就出师了。”史久堂对此颇为得意,“这放在旧时代是不可想象的。那时候3年伙计、4年徒弟是必须的。没有替师傅干7年,不要想传承这门手艺。”

即使如此,当地年轻人对木匠这门手艺仍是“趋之若鹜”。“从前种地人更苦,一年到头能吃饱肚子就很不错了。而学一门手艺,只要出师收徒,收入就能高上去。”史久堂回忆,自己当了师傅,每天工钱就有2元5角,再带上两个徒弟,收入就有3元多。他说自己对徒弟每人每天只收4角钱。

俗话说“师傅领进门,修行靠自身”。史久堂的修行,时间超过60年。“做木匠也是要动脑筋的。单靠师傅教的一板一眼去做,那是个蹩脚的木匠。”老人说,把尺寸、图纸装在脑子里只是最基本的,还要学会顺应潮流,不断更新自己的技艺。

他的记性非常好,虽是耄耋之年,很多手机号码还能脱口而出,不少往事,包括年份都能记得一清二楚。

大概在10年前,宁波旅游部门想打制一架“七弯凉床”用于展览。在当地,一时找不到会这门传统工艺的匠人。他们辗转问到展茅五匠馆,又从那里得知史久堂有这门手艺。

“当时,他们见我没有图纸就开工,都惊呆了,想不到这么多工序、部件,我竟然都能记下来。整整做了70工,全部是上代传下来的工艺和尺寸,凭的就是记性。”史久堂自豪地说。

史久堂指着屋内木柱上挂的一叠曲线板:“你看,这是我做那架梁床时用的工具,都是自己做的。”随后,他又指着堂屋里一排排木工工具说,“这些也都是我做的。这样用起来顺手。我敢说,现在没有哪个木匠的工具比我这儿还全的。”

一场比武,老当益壮勇夺魁

这是一位工匠对自己技艺的自信。史久堂为人谦和,待人接物不见倨傲,但一说到技艺,精神气质全变了,显露出睥睨群雄的气势来。

“别看我年纪大了,但说到做木工,很多年轻后生真比不过我。”他说。

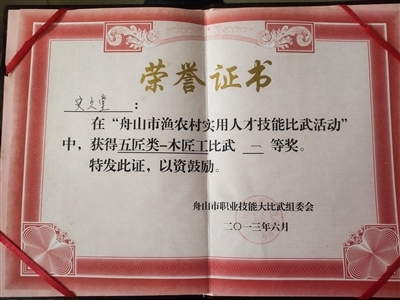

这句话是有依据的。2013年,已届古稀的史久堂,在舟山市渔农村实用人才技能比武活动中,拿下了五匠类—木匠工比武的一等奖。

当时,全市各县区都派了技艺精湛的木匠去参加比武,史久堂是年纪最大的一位。“那次是我跟我女婿一起去的,其他参赛的人,年纪跟我女婿差不多。”

很多参赛者和观众看到史久堂这位老师傅,确实颇感惊讶。木匠是门体力活儿,一个70岁的老人,真的有能力来跟壮年木匠们竞争?

比赛那天正好下雨,史久堂却不幸抽到了工棚最靠外边的位置,高高的顶棚根本遮不住雨丝飘扬。考题是“打制一张五脚圆凳”,限时2小时30分钟。裁判一声令下,参赛的木匠们就忙活开了,画图纸、量尺寸、锯木板……

史久堂不紧不慢,把工具一件件掏出来摆在手边。他的工具看着颇具年份,样子虽不起眼,却是形形色色、林林总总。旁边的观众逐渐被他吸引,很多从业多年的木匠都没见过如此齐全的工具。不少人围拢过来,近距离参观,纷纷赞叹:“老师傅果然是老师傅,看这套工具就跟别人不一样!”

“做张木凳这种事情难不倒我,可我当时一摸那张‘作凳’(形似长凳,是木匠的操作台),就知道事情坏了。”老人说着当时的情景,仿佛历历在目,“这张‘作凳’竟然会摇晃,没法着力,这可怎么干活?”

“旁边一个观众灵机一动,说‘老师傅不要急,我坐上去帮你压住’。就这样,他帮我压了全场。”史久堂回忆。那次比赛,他是全场做得最快的,只用了一个多小时就完成。看看旁边,竟然有一些年轻木匠一筹莫展。等到比赛结束,20个参赛的木匠有15人没能完成。5个完成的木匠里,史久堂的作品最精美,拿下第一当之无愧。“我女婿那次拿了三等奖。他技艺其实也不错的,有点可惜。”史久堂说。

有生之年希望看到技艺有传承

对史久堂来说,打制桌凳柜床其实只是“小道”,他的长项是楼阁殿宇古建筑。2010年,他被列为第一批普陀区非物质文化遗产项目代表性传承人,传承的是古建筑技艺。

“年轻时候倒是修建过一些房子,但那时候修建的多是民房,规模不大。”史久堂指着自家的老宅说,和这个房子差不多,这也是自己建的。第一次参与修建大殿是他50岁那年,修的是普陀塘头的天后宫。

舟山的宗教文化底蕴深厚,因此不乏楼阁殿宇的建筑需求。而修建这些,需要有传承的木工技艺。因为很多大型殿堂仍沿用古建筑中的榫卯结构,没有钻研过这些结构的木匠,根本无从下手。

“他们找来找去,最后找到了我。其实他们不知道,那时候我也没有修建这种大型宫殿的经验,不过我会研究啊。”史久堂说着,哈哈笑起来。

那时候的史久堂,仍年富力强,展茅的木匠传承也还大有人在。他拉着一班技艺精湛的木匠开工,一路琢磨设计,靠着扎实的木工基础和对传承技艺的理解,竟然真的把大殿建起来了。“当时,我看着自己的作品完成,也是相当吃惊,当然,更多的是开心。”他说。

一来二去,“展茅堂师傅会建大殿”的名声就传开了。此后,本岛一些宗教场所、旅游景点要修建殿宇,十有八九会找“堂师傅”。

“我做得最久的一个工程,是建普陀的接待禅寺。从1999年开始,前后断断续续工作了16年。”史久堂说。

在楼阁殿宇的建筑过程中,史久堂的技艺也与时俱进。这位80岁的老工匠,绝不排斥新工艺,相反,他觉得现代机械技术能够促进传统工艺的发展。

“能用电锯,何必非要用手锯,能用机器,也没必要一定强调手工。”老人说得很开明。“你看,过去我们手工做一扇半米见方的花格窗,至少要用两个工时,现在都可以在厂家订购,省时省力又省钱。”

不少在本地有点名气的仿古建筑,都有史久堂的参与,但多年来,他也不无担心。跟他一起干活的老伙计,大多年龄在70岁以上了,还能做几年,谁也说不准。

“我一直在思考,传统工艺要传承的究竟是什么?是传统工具还是手工雕花?我觉得都不是。”老人很郑重地说,“传承的应该是态度、是思路、是对传统工艺的一种热爱。”

“我年轻那时候,很多人抢着学木匠。不少人为了找个好师傅,拉关系、托门路。因为那时候木匠是个能赚钱的行业。现在呢,虽然木匠还是一门收入不错的技艺,但史家子孙几乎没有学木匠的,展茅的木匠传承都快断绝了,我觉得很可惜。”史久堂说,有生之年,他希望看到这门技艺能有年轻人传承下去。

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号