#天目书单#专访段兼善:每每想起父亲的一生,我就觉得感动

1900年,一个道士偶然的发现,令尘封千年的藏经洞重见天日,敦煌莫高窟由此震惊世人。

一百多年来,这座代表着中国古代绘画艺术高峰的宝库,像一块磁铁般,深深地吸引着无数后人前来瞻仰参观。

甚至有人甘愿从此留在荒茫戈壁,守护敦煌。

前有常书鸿,后有樊锦诗,本期《天目书单》为大家讲述的就是敦煌莫高窟第二代守护人——段文杰的故事。

他扎根大漠60载,曾临摹敦煌壁画380多幅,这一纪录至今无人打破。

他潜心研究、弘扬敦煌学,使敦煌研究院成为敦煌学研究的最大实体,改变了“敦煌在中国,敦煌学在国外”的尴尬处境。

他说:“敦煌是我家,我的毕生精力都是为了保护、研究、弘扬它。”

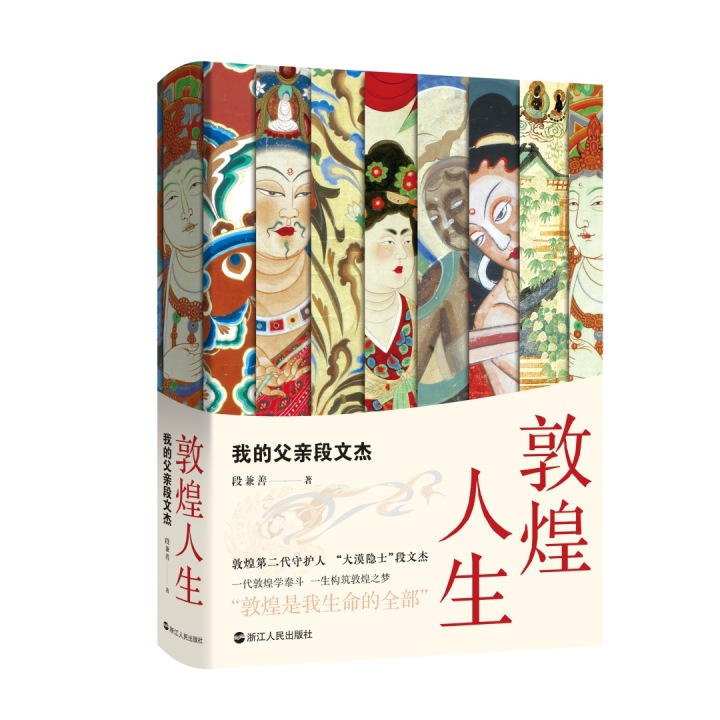

日前,由段文杰独子段兼善历时多年搜集资料、写作而成的《敦煌人生:我的父亲段文杰》,经浙江人民出版社出版。书中,段文杰千里寻梦,从青丝到白发,用尽一生守望敦煌的历程一一重现。

8月4日,段文杰之子段兼善接受了《天目书单》专访。

《敦煌人生:我的父亲段文杰》 段兼善 著 浙江人民出版社

父子十多年未曾谋面

在段兼善读初中之前的记忆中,父亲段文杰的形象一直是模糊的。

自打记事起,他就没见过父亲。唯一留有印象的,只有从远方寄来的一张照片。母亲告诉他,父亲在一个叫敦煌的地方画壁画。

直到1956年,段文杰回老家探亲,13岁的段兼善才第一次见到父亲。

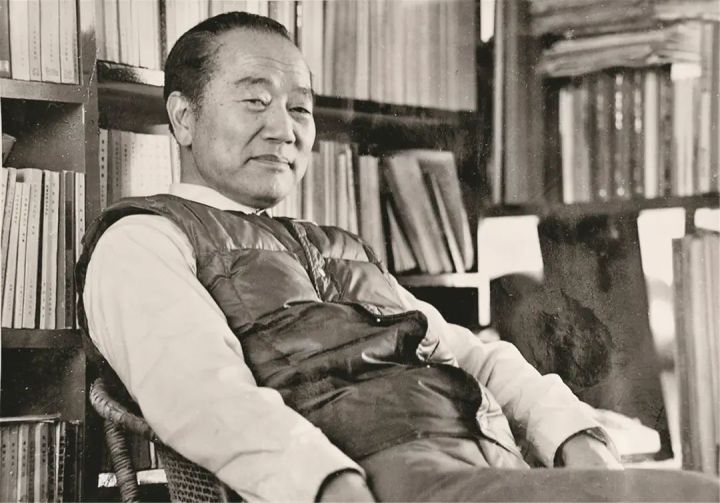

段文杰

“母亲陪着他来学校接我,我虽然不认识他,但之前见过照片,心里知道他是谁,只是没有开口喊他。一路上他一直在说话,问我学校怎么样、老师怎么样之类的问题。”段兼善说,那个年代就是这样,自己不会要求父亲特别多。而对于父亲多年的缺席,段兼善也想当然地表示理解,从来没有产生过一丝怨念。

“主要是我母亲特别理解他,总是会给我读父亲寄来的信,有时候也叫我回信。父亲还寄回来过一幅他临摹的敦煌壁画,母亲特地拿出来给我看,我当时对这些不懂,只觉得特别美,觉得很骄傲。”段兼善说。

不过真正理解父亲,还是等到长大以后。1957年,14岁的段兼善从四川绵阳转学到甘肃敦煌,和父亲段文杰团聚。

敦煌的荒凉和绵阳的秀美形成了巨大反差。“方圆几十里几乎没有人烟,我们住在莫高窟边上的土坯房里,喝的水含碱量很高,从河边挑回来后,得静置一下才能用。”

后来,在父亲的指导下,段兼善开始学习绘画,并跟着他临摹敦煌壁画。在这一过程中,随着年纪增长,他逐渐明白,到底是一种怎样的精神和热爱,能胜过人性中对家人本能的思念,焊住了父亲归乡的脚步。

一眼万年

段文杰和敦煌结缘,只因两次“一眼万年”。

1944年,段文杰还是国立艺专的一名美术生,痴迷绘画,梦想成为画家。一次在重庆参观了张大千临摹的敦煌壁画展览后,深受感动和冲击,萌生了去敦煌的想法。

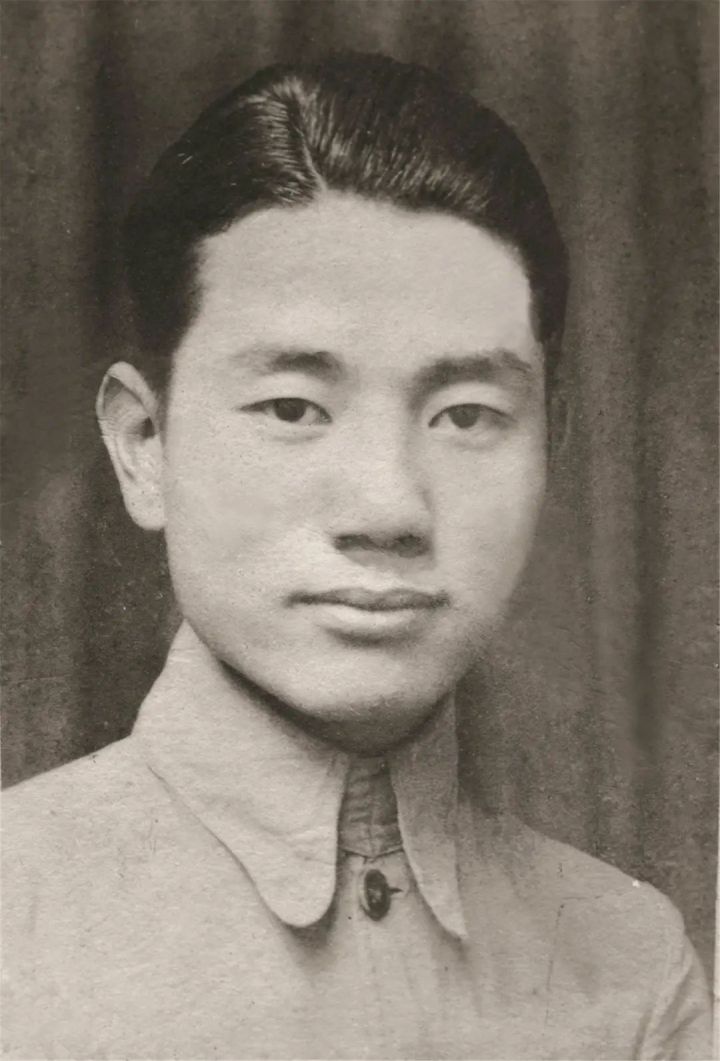

青年段文杰

1945年8月,毕业后的段文杰,约上三个同学共赴敦煌之梦。

他们从重庆出发,一路向西北前进。抵达兰州后,却从时任敦煌艺术研究所所长常书鸿口中得知,研究所可能要撤销。

另外三位同学认为,研究所如果撤销了,就没必要再过去了,纷纷选择离开。只有段文杰认为,此事不能半途而废。

他选择留在兰州,一边打散工赚钱买颜料,一边等常书鸿回来。

皇天不负有心人。1946年9月,常书鸿带着好消息回来了。段文杰与他们在兰州会合后,一行人向敦煌进发,经过了几天的颠簸,终于抵达。

一到敦煌,段文杰放下行李,来不及休息,就迫不及待地和几个人一块上了莫高窟。他们穿过一片银白杨、钻天杨和榆树组成的树林,走到崖畔洞窟前,首先印入眼帘的就是那座依崖而建的九层楼大殿,里面是一座巨大的佛像,高达数十米……

段文杰后来形容自己的感受:“我好像一头饿牛闯进了菜园子,精神上饱餐了一顿。”

段文杰(站立者右二)和同事们在洞窟前合影

本来他打算像前面的画家一样,临摹上几年壁画就离开。不过,“当父亲身临其境,面壁观赏敦煌壁画和彩塑之后,他感到原来打算待个一年半载的想法太幼稚了。对于这样一座巨大的艺术宝库,面对如此众多的艺术精品,不花个几年十几年的时间来临摹和研究,是理解不透的。”

于是,段文杰决定长期留在敦煌。此后,一待就是60年。

抢救式临摹

决定留在敦煌后,段文杰便开始了此前心心念念的壁画临摹。

令段兼善敬佩的是,在别人看来极为寂寞和枯燥的事情,父亲却格外享受。“一到洞窟里,他就好像进入到一个浪漫的、艺术的世界。在这里,他和古代艺术家心灵沟通,完全忘记自己身在何处,烦恼也都烟消云散。”

或许正是因为和无名艺术家们的惺惺相惜,和对敦煌洞窟艺术的格外珍视,段文杰专门发明了一种壁画临摹方法。

段文杰正在临摹

之前许多画家在临摹时,会用一种自制的透明纸,蒙在洞窟墙壁的壁画上面,然后用铅笔来过稿。这种方法虽然快,但是却会对壁画产生一定的影响和破坏。

为了最大程度的保护壁画,段文杰采用写生式临摹,不与壁画直接发生接触。“父亲曾说过,这样虽然慢,但是很值得。”

此外,段文杰在临摹之前,会做很多研究、查证、对比工作。“如果他要临摹一幅壁画,首先会了解这幅画的时代背景、艺术特色等,对于有些需要填补的地方,会从其他相似且保存完整的地方去找根据,并反复考证。”段兼善说。

《都督夫人礼佛图》 段文杰临摹

《都督夫人礼佛图》是盛唐时期的一张人物画杰作,由于年代久远,历经风吹日晒,多处残缺,局部已经湮灭。

段兼善提到,为了留住这幅莫高窟保存至今最为宏伟的绮罗人物像,父亲段文杰查阅了大量资料,深入研究画中出现的服饰、物品等,对其进行抢救式临摹,最终成功复原。

敦煌壁画,脱落漫漶之处很多,正是在段文杰和同事们的努力下,许多珍贵的壁画得以流传下来。

敦煌的美好和价值,也因此被更多人看见。

“敦煌在中国,敦煌学也要在中国”

上世纪80年代,沐浴着改革开放的春风,盛名在外的敦煌迎来了国内外的众多游客。与此同时,国内也逐渐形成了一股敦煌学研究的热潮。

不过,在这股热潮中,夹杂着一个刺耳的声音:敦煌在中国,敦煌学在国外。

当时国内很多专家学者听了此话,觉得不服气,也觉得自责:为什么敦煌是中国的,中国人却没有做好研究?

1980年,段文杰开始全面主持敦煌文物研究所(1984年改名为敦煌研究院)工作。对此,他提出了自己的看法:不管这话是谁说的,都是事实。既然承认存在差距,那我们就要埋头苦干,奋起直追。

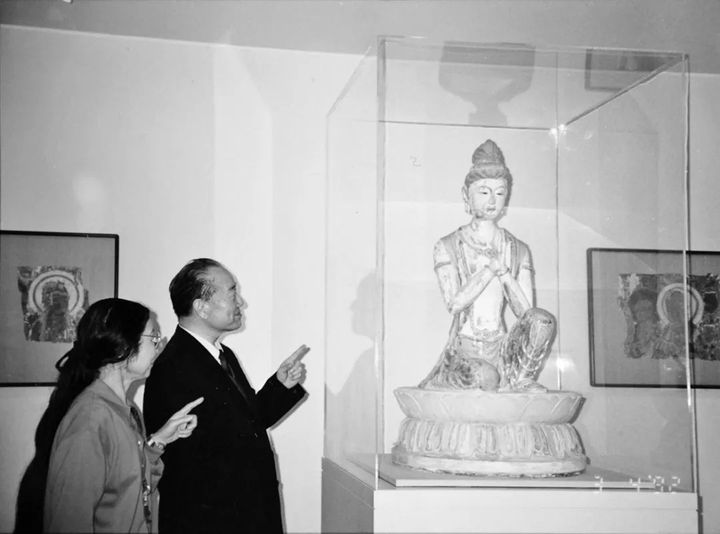

敦煌石窟研究国际讨论会

从1982年起,段文杰牵头组织开展了频繁的国际学术交流活动,为我国敦煌学研究开拓道路。从举行全国敦煌学术会议到牵头敦煌石窟研究国际讨论会,从《敦煌研究》创刊到《敦煌学大辞典》出版,越来越多高规格的会议落地中国,越来越多权威的研究成果在中国学术刊物上发布……在全国敦煌学者共同努力下,“敦煌在中国,敦煌学在外国”的局面得到根本改变。

与此同时,段文杰强烈地意识到敦煌的保护工作不能简单停留于抢救阶段,而是要使用更加科学和现代化的方式。为此,他分批组织年轻人才到国外留学深造。造就了一支高科技的保护工作队伍。

据段兼善介绍,后来,这些人都成了敦煌研究院的中坚力量和领军人物。

守护敦煌的力量也因此绵延不绝。

魂归敦煌

在一种紧迫感和责任感中,段文杰像一只从未停止的马达,不断为敦煌发热发电。

直到1998年,段文杰从院长职务上退下来,被任命为敦煌研究院名誉院长。院长一职由樊锦诗接任。

令段兼善难以忘怀的是,在生命的最后几年,行动不便的父亲依然时时牵挂敦煌。生命的最后几天,嘴里还念叨着“我要回敦煌”。

在父亲的要求下,2007年段兼善和妻子又陪他去了一趟敦煌,这是段文杰最后一次到莫高窟。“我们推着轮椅在窟区林荫道上慢慢行走,到九层楼前他示意停下来,抬头凝望,久久无语。”

这一幅画面给段兼善留下了深刻印象,他说:“这时他一定是想起了几十年的往事,那些让他难以忘怀的记忆。在一抹霞光的映照下,他就像一座饱经风霜而又专注思考的求索者雕像。”

2011年1月21日,段文杰在家中安然辞世,享年94岁。

1992年4月,段文杰在美国哈佛大学博物馆查看被华尔纳盗去的敦煌唐代彩塑和壁画。

第二年清明,敦煌研究院在段文杰最后一次长久凝视的地方——莫高窟九层楼对面的金沙中,为其立碑。

“父亲去世后,他的音容举止,时常出现在我的脑海中。”在父亲的影响下,段兼善也成为了一个扎根大西北的画家。为了纪念父亲,段兼善陆陆续续画下一些怀念他的画作,大约100多幅。“但是画着画着,我就觉得光有绘画还不够,必须要写一本书,才能够完全反映出来父亲的一生的经历。”

在段兼善眼中,父亲一辈子不追求生活上的享受,仅仅单纯地把一颗炙热的心、把滚烫的生命奉献给他热爱的敦煌事业。说到这里,电话那头的段兼善略微哽咽,他缓了一下继续说道:“每每回想起父亲的一生,我就觉得很感动。”

(文中图片均由浙江人民出版社提供)

“未经许可,请勿转载”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号