战疫在杭州·最美逆行者⑥浙大儿院抗疫团队:奋战一线的代班“奶爸奶妈”

开栏语:当战疫集结号在杭州吹响,他们扛起职责和使命;当人们被劝离"疫"线,他们毅然逆行一线……2月9日起,杭州市委宣传部、市文明办联合天目新闻客户端,推出《战疫在杭州·最美逆行者》专栏,致敬每一位值得被记住的他们。

“SARS时太年轻,资历不够没去成,这次一定要去!” 这句“请战宣言”来自浙江大学医学院附属儿童医院(以下简称“浙大儿院”)的花旺医生。

当疫情来势汹汹,有关儿童是否易被感染的讨论还未有定论时,浙大儿院已经对于可能出现的儿童患者严阵以待。作为浙大儿院第一名踏入隔离病房的医生,花旺从1月21日便进入滨江隔离留观病区,负责疑似新冠肺炎病人的隔离及诊治。

与此同时,医护人员们纷纷自告奋勇,因为他们知道,此时医院需要他们,那些稚嫩的生命更需要他们。一个个无名英雄,默默退了机票,撕了火车票,回到医院,申请加入战斗。

于是就有了后来的故事。

从仅有三个多月大的病患宝宝,到新冠肺炎妈妈诞下的新生命“小汤圆”,再到更多隔离观察中的疑似患儿,医护人员化身“代班奶爸奶妈”,用血肉之躯铸成了守卫孩子们健康的钢铁长城。

收治3个多月的病患宝宝

医护人员担当“代班奶爸奶妈”

“截至1月30日24时,浙江共有8例儿童感染,其中最小的患者年龄是3个月22天。”

在1月31日举行的浙江省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会(第五场)上,这则消息刷新了当时国内最小新冠肺炎确诊患者的纪录,令无数网友直呼痛心。而这名3个多月大的患者宝宝菁菁(化名),便收治在浙大儿院。

治疗这么小的宝宝,该如何用药,国际上也鲜有经验。浙大儿院第一时间组织专家会诊,为菁菁制定诊疗方案。

“我们的医生主要进行对症治疗,并给予呼吸支持、循环支持,时刻监测她的生命体征。”浙大儿院隔离病房主任叶盛表示。好在菁菁属于轻症患儿,身体状况一直比较平稳。

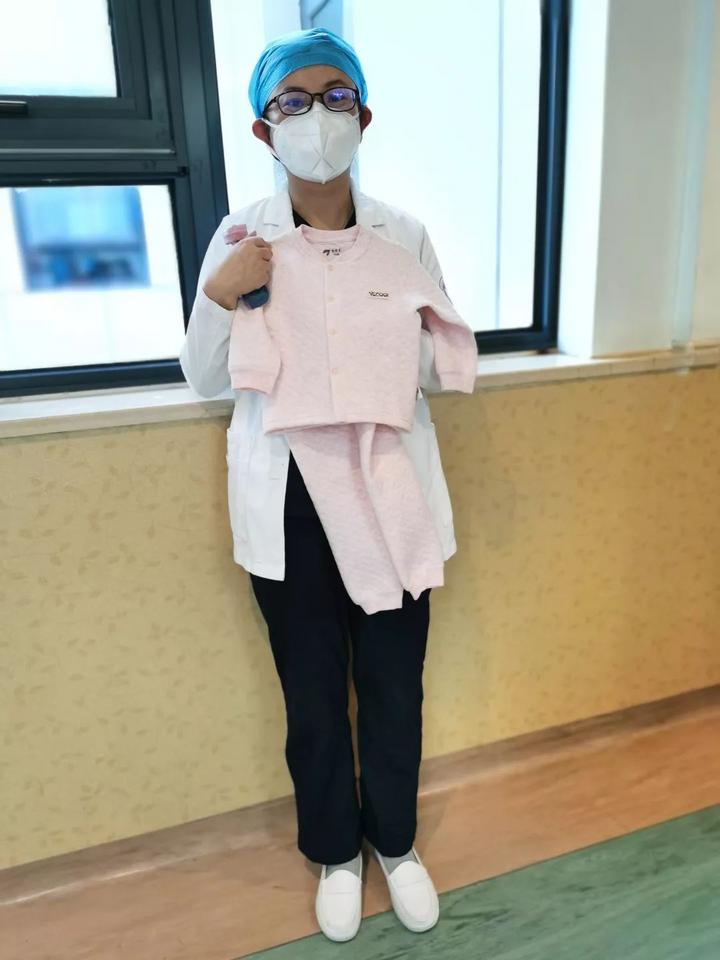

由于转院时太匆忙,家属没来得及给菁菁带生活用品。没有换洗衣服,隔离病房护士长黄国兰就给小姑娘买了套粉色的婴儿服,各个科室也纷纷支援了尿不湿和小玩具,暖意在隔离病房里蔓延。

喂奶、换尿布、擦身……除了基础护理工作,护士们还担当起了小患者的“代班妈妈”。95后感染科护士劳钰燕是这次浙大儿院抗疫团队中最年轻的一员。自己没有育娃经验,劳钰燕就跟着已经有家庭、有孩子的护士姐姐们学习。面对疫情,劳钰燕说自己是初生牛犊不怕虎, “真的没有什么害怕的感觉,有点热血,就觉得终于要上一线了……”

在医护人员的精心呵护下,尽管体内遭受病毒的侵袭,但菁菁的胃口不赖,体重长到了8公斤,小胖腿像一节节圆鼓鼓的大白藕。近日,医生介绍说菁菁恢复得非常不错,有望于近期出院。

新冠肺炎孕妇元宵节诞下新生儿

“小汤圆”的命运由他们守护

2月8日上午,浙大儿院隔离病房的陈鸣艳医生、黄国兰护士长接到紧急任务,赶往浙大一院之江院区手术间。10点20分,她们穿戴全套防护设备进入产房,接下了一个特殊的早产宝宝“小汤圆”。

“小汤圆”的妈妈是一名新冠肺炎确诊病人,他比普通宝宝需要更多的呵护。10点40分,进行了初步的护理后,“小汤圆”被小心地放进了负压救护车上的转运暖箱,在浙大儿院NICU副主任陈正的护送下,转往浙大儿院滨江院区。

上午11点,“小汤圆”顺利转运到浙大儿院隔离病房。浙大儿院党委书记舒强、常务副院长傅君芬、医务科副科长汪伟等都在医院迎接“小汤圆”的到来。从产房到隔离病房,只用了短短40分钟。

疫情无法阻挡新生命的诞生,但宝宝会不会也感染了新冠肺炎?母婴垂直传播是否将得到证实?小汤圆的命运牵动着所有人的心。

幸运的是,这两天,浙大儿院对小汤圆的咽拭子、血液、粪便、尿液、淋巴细胞等五项共做了七次新冠肺炎病毒的核酸检测,检测结果均为阴性。结合浙大一院对小汤圆母亲脐血、羊水、胎盘标本检测也均呈阴性的结果,目前来看小汤圆感染新冠肺炎的可能性很小。

浙大儿院呼吸科为国家临床重点专科,科主任陈志敏教授说:“虽然目前检查结果都是阴性,宝宝也没有任何症状。但从临床的角度来说,还是需要继续观察,宝宝出生14天后仍没发病,才能正式排除感染的可能。”

除了检测结果外,小汤圆目前的状态也很稳定。“昨天开始慢慢加了奶量,今天早上吃到20ml/次。虽然黄疸稍微升上去一些,但通过光疗后黄疸也降下来了。现在,宝宝大小便正常,哭声响亮,睡眠也很好。”隔离病房住院总医师陶孝芬介绍道。

接下来,小汤团将继续在隔离病房接受医学观察及必要的诊断治疗。“请大家放心,作为国家儿童健康与疾病临床医学研究中心 ,浙大儿院一定会尽全力保证孩子的平安健康。”浙大儿院常务副院长傅君芬说。

感动、实力并存

疫情面前方显速度与担当

“没有怨言,氛围好,心很齐。”作为浙大儿院隔离病房的总管家,叶盛主任这样评价手下的这支战斗团队。每一天,他都见证着一点一滴的感动——

工作了一天的护士脱下隔离服,摘下口罩,鼻梁被磨破了皮,耳朵被扯得通红。

为了最大程度利用医用物资,医护人员在隔离病房里迟迟待到衣服必须换时才出来,吃冷饭是家常便饭。

即使每天分配到两套防护服,刘娟娟医生也把一套穿满12个小时不换,“省”下来的一套送给一线更需要的医生。

身穿隔离服的医护人员身处污染区值班时不便休息,后半夜一直坐到天亮。

……

当前方医护人员和病毒正面抗战时,后方的研究人员也在实验室里加班加点。实验检验中心党支部书记尚世强带领科室成员紧急应对,23个小时就完成了预计需7天的核酸检测项目前期准备,三到四个小时就可以获得病毒检测结果,让患儿的确诊周期大幅缩短,为临床诊治争取了时间。

一线战疫工作的高效有序开展,背后是实力强大的指挥棒。立刻行动、全力出击、全面迎战,是浙大儿院面对这场疫情的坚决态度。

为了抗击此次疫情,浙大儿院职工们都放弃了春节休息,战斗抗“疫”最前线。第一时间,医院组建了新冠肺炎领导小组,党委书记舒强、常务副院长傅君芬、党委常务副书记李强作全局部署,从头到尾和一线医生一样,没有休息过一天。

医务科、护理部、重症监护中心、院感科、感染科、实验检验中心、病理科、放射科及后勤保障部门等各个方面都做好了充足的准备。浙大儿院有单独的感染楼,设有独立的发热门诊、隔离病房、负压病房。

第一时间暂停内科门诊、呼吸门诊、感染科、哮喘咳嗽科门诊的线上预约挂号,切断了发热患者与非发热患者交叉感染通道,并在门诊大厅设预检台,在进入医院的第一个关口就对病人进行分流。

迅速腾出感染楼,实现测量体温到医生问诊、抽血化验、拍片检查、病理分析、隔离住院等一条龙服务,搭建起专门针对此次疫情的生命绿色通道。

组织专家组在远程会诊中心专业分析、专业判断,以专业诊断应对可能出现的变化。同时,在党委书记舒强教授的带领下,春节期间组织专家组起草儿童2019-nCoV感染的肺炎诊疗指南。1月31日,《儿童新型冠状病毒感染的肺炎诊疗指南 (试行第一版)》正式发布,为进一步规范儿童2019-nCoV感染的肺炎诊断与治疗提供了理论支撑。

战疫还在进行,勇士还在接力。向敢为人先的抗疫斗士们致敬!

(本文图片由浙大儿院提供)

“未经许可,请勿转载”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号