豆瓣年度最高分图书出续作了!《暗影中的人》真实书写乌克兰的世纪悲歌

一年一度的五一国际劳动节即将到来,这个诞生于1890年5月1日的节日,是全世界劳动人民共同拥有的节日。但一个多世纪以来,因为战争的原因,有不少劳动人民却在遭受着曲折挣扎的命运安排。

今天,天目新闻记者要为大家推荐新星出版社近日出版的新书《暗影中的人》。这是一部二战“东方劳工”的家族史,是作家娜塔莎·沃丁的亲身经历,也是展现了乌克兰世纪流离与动荡的民族寓言,更是人类文明悲剧的全景切片。

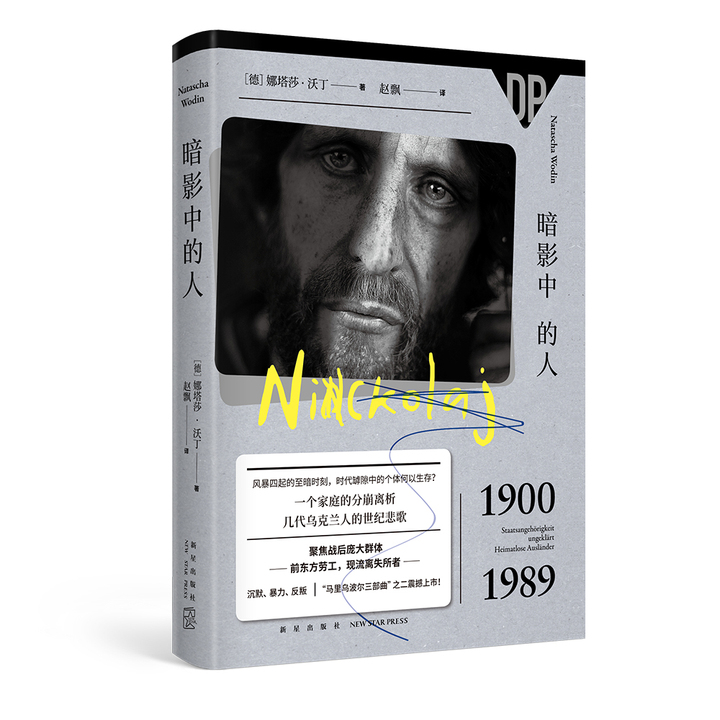

《暗影中的人》封面

“乌克兰的伤口”,马里乌波尔的“二战历史空白”

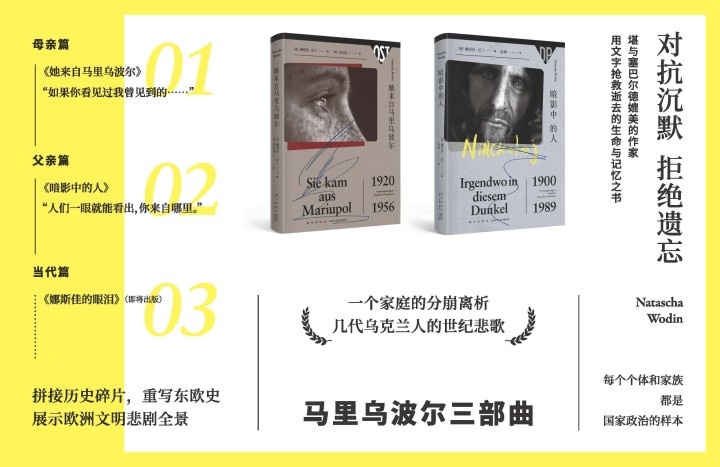

想要读懂《暗影中的人》,就先要从本书的作者娜塔莎·沃丁和她的“马里乌波尔三部曲”说起。

娜塔莎·沃丁,德语作家,德俄翻译家。苏联强制劳工之女。1945年生于德国战后流离失所者营地,母亲自杀后,被一所天主教女孩收容所收养。她从语言学校毕业后,从事俄语翻译并暂住在莫斯科。

娜塔莎·沃丁

1983年,她的第一部小说《玻璃之城》问世,后又相继出版了《我曾活过》《婚姻》以及《黑夜中的兄弟姐妹》《暗影中的人》《娜斯佳的眼泪》。曾获黑塞奖、格林兄弟奖以及沙米索奖。因《她来自马里乌波尔》一书,娜塔莎·沃丁被授予莱比锡图书奖、德布林奖、奥古斯特·格拉夫·冯·普拉滕奖。

中国的读者熟悉娜塔莎·沃丁,多半是因为新星出版社一年前出版的中文版“马里乌波尔三部曲”第一部《她来自马里乌波尔》。这是2021年豆瓣年度评分最高的图书(9.1分)。

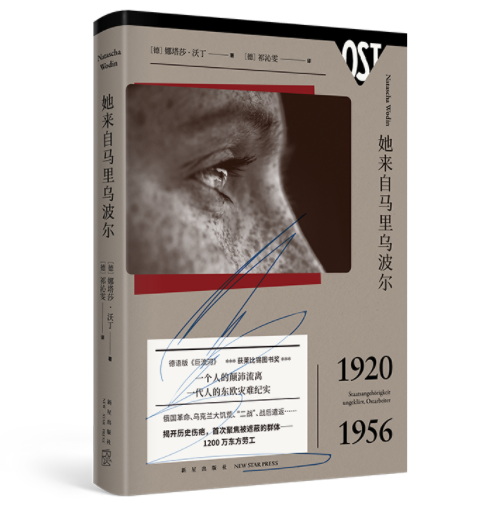

《她来自马里乌波尔》封面

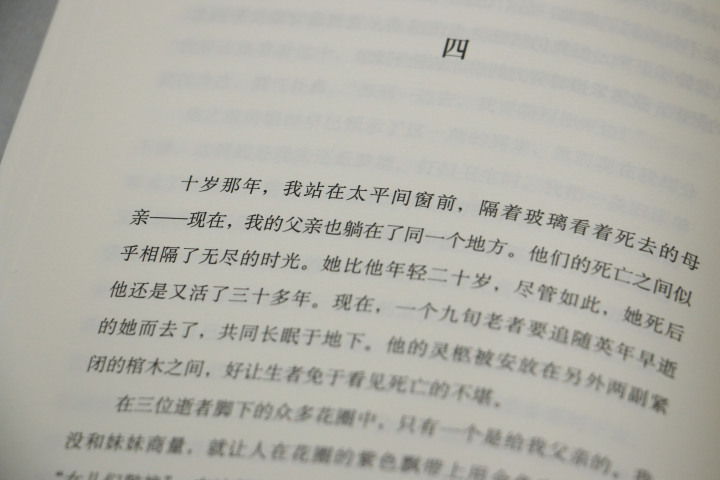

娜塔莎·沃丁十岁的某天,母亲出门,再也没有回来。后来她才得知母亲自沉雷格尼茨河,没能留下只言片语;父亲则酗酒,终日埋首俄语书籍。

在那之后,娜塔莎·沃丁才意识到自己对母亲一无所知,唯一知道的是她来自马里乌波尔(位于乌克兰东南部的城市),1943年作为强制劳工被驱离乌克兰,前往德国。

凭借少得可怜的线索,娜塔莎·沃丁一点一点地把碎裂的“瓷片”拼接在一起,她发现,这个家族的过往是一个巨大的谜团。

在《她来自马里乌波尔》中,她用迷人的方式完整还原了一部母亲的个人史、家族史、二十世纪动荡史。虽然这是一部非虚构作品,却比虚构作品更魔幻,更戏剧化,也更惊心动魄。

从娜塔莎·沃丁的母亲叶芙根尼娅还未出生到她被迫离开家乡,数十年里,乌克兰在纳粹德国和苏联两个庞大势力的夹缝间,被反复蹂躏、摧残。马里乌波尔,一座美丽的海滨城市,到处是焦土和废墟。

叶芙根尼娅

马里乌波尔和乌克兰的困境今天仍然存在。这个被称为“欧洲之门”的国家,因其特殊的地理位置,再次成为东西方博弈的前哨。而生活在德国的娜塔莎,现在正忙于照顾从乌克兰逃出来的亲友。

历史离当下并不遥远,记录是抵抗遗忘的方式。“如果你看见过我曾见到的。”母亲总是一再对娜塔莎重复这句话。

“集中营的幸存者写出了世界著名文学作品,各大图书馆有关犹太人大屠杀的书籍比比皆是,然而,靠劳动躲过了灭绝屠杀的非犹太裔东方劳工,始终沉默着。”娜塔莎在《她来自马里乌波尔》写道。

因为即使是这段历史亲历者的女儿,娜塔莎也是在很久之后,才部分窥见了母亲早年的生活。比如,惊慌的平民扶老携幼地四散逃亡,寄人篱下;战乱中母亲家里断了水,大家只能从外面的水泵小心翼翼地取水。而眼下,马里乌波尔的市政设施在俄乌冲突中再次被毁坏,当地居民也只能靠打泉水度日。不过,这都只是战争引发的无数苦难中最微不足道的几种。

一段畸形的父女关系,几代乌克兰人的世纪悲歌

“人们一眼就能看出,你来自哪里。”

“父亲是一棵独木,离群索居,也是一个张开的拳头,随时可能会攥紧,落到女儿的身上。”

继《她来自马里乌波尔》大获成功之后,娜塔莎·沃丁在“马里乌波尔三部曲”第二部《暗影中的人》里,开启了寻踪父亲的旅程,讲述了1956年其母亲自尽之后的故事。

东方劳工,指的是第二次世界大战期间在德国的中欧及东欧占领区被迫进行强制劳动的外国工人。

差不多半个世纪里,娜塔莎完全不知道自己是强制劳工的孩子。尽管在她的童年时期,身边几乎都是二战时的强制劳工,但包括她的父母在内,没有人提起那段黑暗的过往。

在接受中国媒体采访时,娜塔莎曾提及,直至而立之年后,她才第一次有意识地听闻纳粹德国曾有强制劳役。又过去大概十年,她才意识到并推算出自己是战争快结束时在一所强制劳工营中出生的。

娜塔莎只知道,1941年10月,德军占领马里乌波尔,开始大肆屠杀斯拉夫人。1943年7月,她的父母在马里乌波尔结婚。1944年4月,苏联红军夺回乌克兰的另一座港口城市敖德萨,德国全面溃败在即,她的父母在最后时刻离开了乌克兰。他们知道前方是地狱般的强制劳役,但如果留下来,以叶芙根尼娅的贵族出身也不会有生路,“他们只能在鼠疫和霍乱中选择一个”。

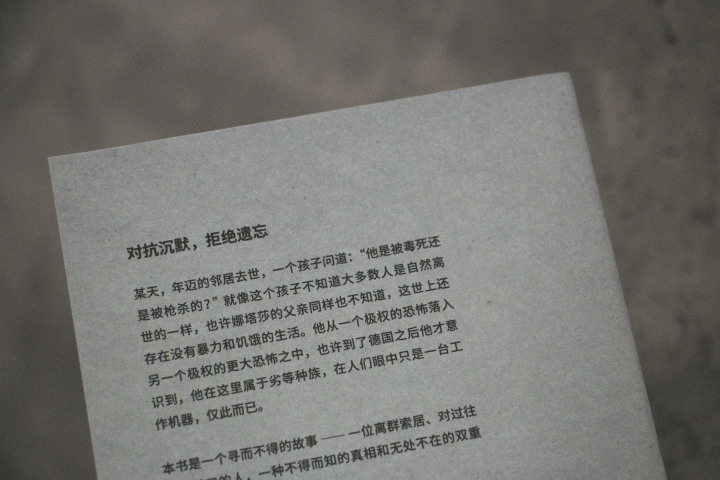

《暗影中的人》是娜塔莎对父亲颠沛流离的一生的竭力追溯,同时也是她自己因受家族命运影响而困苦挣扎的真实自述。一个家庭的分崩离析,亦是几代乌克兰人的世纪悲歌。而战争已经成为这一家人深入血脉与骨髓的历史烙印,亦将永远存在。

十岁那年母亲去世后,娜塔莎的家庭分崩离析。在双重沉默中长大的女儿,离群索居、三缄其口的父亲,无法逆转地形成了一段充斥着沉默、暴力、反叛的畸形父女关系。

逐渐长大的娜塔莎渴望过上正常的生活,极力想摆脱自己的流离失所者出身,想要融入德国社会,逃离俄国血统。但父亲却将她监禁起来,禁止她穿红鞋子,打她,想尽办法让她远离德国人的世界。

无时无刻不让娜塔莎恐惧的父亲,出生于沙俄时代,几乎跨越了整个20世纪,他的一生对于女儿来说一直是个谜:父亲为何坚决不学德语?尽管他只会说两个单词,“要”和“不要”。为什么他对自己在俄国的前四十年生涯缄口不提?

出生于俄国,在乌克兰结婚,战后居于德国,随着冷战时期的到来,夹在两大阵营缝隙中的无数个父亲这样的平民,成为无人理解、籍籍无名的大时代牺牲品、战争附属品,同时也是被社会遗弃的人。

造成这一切悲剧的根源是战争。二战结束后,曾被希特勒掳走服强制劳役的东方劳工,再次面临强制遣返,成为流离失所者。他们在法律意义上不算难民,没有国籍,没有投票权,他们不被允许自行寻找落脚地,必须住在特定的流亡营中。

《暗影中的人》是一部融合了《她来自马里乌波尔》的魔幻心碎与“那不勒斯四部曲”的女性成长的故事。父亲对污垢、噪声以及德语的拒绝,“我”对爱的渴望与爱而不得,成为本书的基调。

穿过所有沉默,在暗影中的某处,是一段颠沛流离、骇人听闻的历史。在试图寻找理解的钥匙过程中,娜塔莎借自己无家可归又无处可去的经历,书写了父亲的沉默,也书写了畸形父女关系的矛盾和挣扎。

“每个个体和家族都是国家政治的样本。”娜塔莎在不动声色的隐忍和克制中,一如既往地揭开边缘群体的伤疤,聚焦那个时代的侧面,那个时代罅隙下的个体。这一次,她自己也在里面。平静的湖水下,依旧有触目惊心的波涛暗涌。

(文中图片由新星出版社提供)

“未经许可,请勿转载”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号