文脉赓续|书生斗士毛昭晰(下)

5.

陈文锦(原浙江省文物局副局长)来省文物局工作后,毛昭晰跟他说的第一句话:要搞博物馆。这句话,毛老师碰到新人要讲,碰到领导也要讲。

1983年,杭州的博物馆只有浙江省博物馆一家,1984年,自然博物馆从省博里分出来,浙江省自然博物馆成立。90年代初,杭州的博物馆还很少。

毛昭晰跟陈文锦提出,要三个门类的博物馆一起搞,一个综合类,第二个,现在我们叫专业博物馆,那时候叫专题博物馆,比如丝绸博物馆、官窑博物馆、茶叶博物馆。1985年,在一个省旅游发展的会议上,他提出来,杭州要大力发展博物馆,根据杭州的城市性质和文化渊源,开一大批博物馆。

陈文锦还不太能理解。毛老师换了一种方式讲,他在日本去过一个人体博物馆,入口,是人的咽喉,出来,会放一个屁。

大家边听边笑。

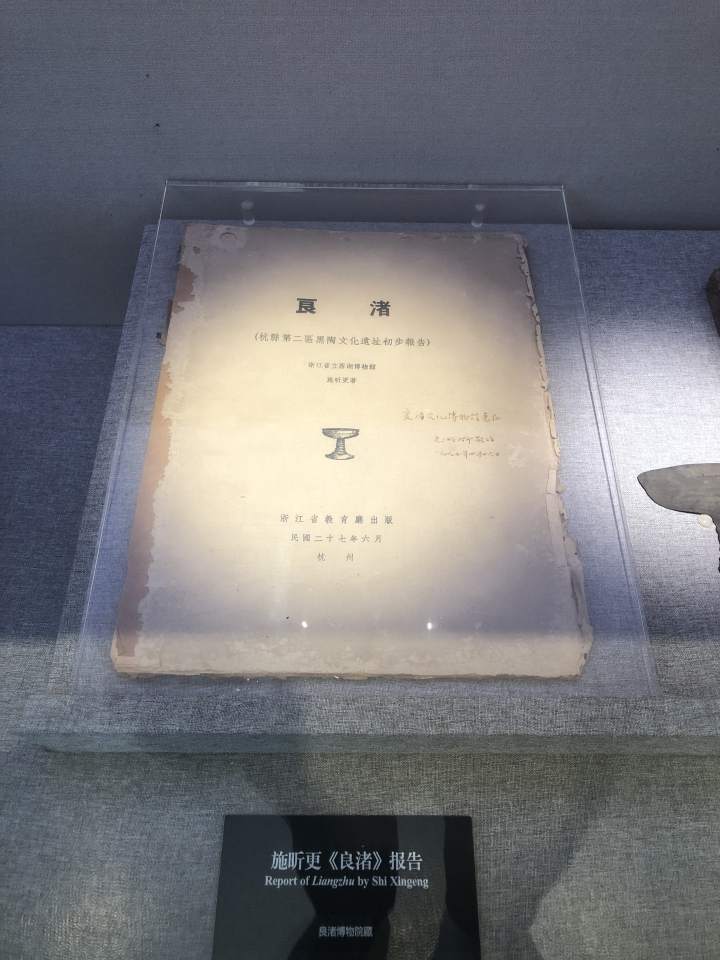

1994年5月28日,良渚文化博物馆对外开放,1995年,毛昭晰把自己珍藏的施昕更的《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》捐给了博物馆。良渚考古不断有新发现,认知在刷新,博物馆也要更新换代,10年后,博物馆要建新馆,也就是现在的良渚博物院,2003年,同时启动建筑设计和展陈设计。2006年1月6日,77岁的毛昭晰带队去日本考察了十多个博物馆,列清单,当讲解员,一手包办,尤其看了大量遗址类博物馆。郭青岭说,后来良博院第二展厅场景式的复原,直接来自于毛昭晰的构想。

1993年4月,绍兴博物馆开馆。全省地市博物馆还很少的情况下,绍兴博物馆开馆,是一件大事。没有高速公路,毛昭晰延迟了一小时赶到现场,做了发言。

希望我们把博物馆作为一个教育机构来建设。他说。

台下的鲍贤伦一动。

如今听来,并不是一个稀奇的观点。在当时,对于博物馆的认识,大部分人还停留在这是一个保存、研究、展示文物的地方。毛昭晰提出,博物馆的根本功能,就是为社会发展,为人的发展服务,而不仅仅是一个“物”的问题。这场延迟了一小时的讲话,鲍贤伦一下子被毛昭晰打开了。“有人认为毛老师是从学校里出来的,所以讲教育,当然不是那么简单。”

1999年11月20日,《钱江晚报》刊登一篇周新华写毛昭晰的文章。毛昭晰说,博物馆不只是个供人们窥视过去时光的窗口,博物馆应该是姓“博”的,它与所有的科学知识都相关,是向人们进行社会教育的最好的地方。不仅要表现历史文物,还应该大力发展自然科学博物馆。“博物馆应该是一个人的终身学校。”

1978年恢复高考不久,他就向杭大提出开设文物与博物馆学专业。他认为,博物馆的社会教育功能是其他任何机构所无法替代的。

这是国内第一个提出要创办文博专业的人。博物馆在中国还是稀罕之物,很多人不理解,设立这个专业,将来学生往哪里分配?

“这个系,就是他在充满疑虑的目光注视之下,多次只身往返于大学与政府相关部门之间进行不懈争取的结果。”里默尔·克诺普在《批判性探索中的文化遗产与博物馆》中这样写道。

三年里,毛昭晰去教育部跑了四次,反复讲:博物馆是发展中的事业,现在我们的博物馆虽然不多,但将来一定会有很多博物馆,因为我们的国家需要博物馆,社会主义事业的发展需要博物馆。

1981年,杭大文博专业成立,他亲自去招生。

陈文锦说,当时的文物工作,比如无奈,比较悲凉,尽管我们感到自己做的事情是对的,但是不一定为人家所理解。如今,浙江全省的博物馆能够在全国走在前面,品类比较丰富的,分布比较均衡,毛昭晰做的事,没有人能取代。

6.

王士伦家属于小营巷居民区,毛昭晰的妈妈是居民区主任,毛师母毛师母,很有名,一个蛮泼辣的形象。毛昭晰的儿子跟王群力差不多年纪。小毛的有名,在于拉小提琴,四方八里都知道,而且长得白白净净。

毛昭晰的夫人,是杭州教师进修学校的老师(后来的杭师院),有一天,她跟王群力妈妈讲,让小王去读他们的夜大学。这四年学习对王群力后来的影响很大,他一直记在心里。

毛昭晰的女儿,阿慧阿慧,大家这样叫。有一天,时任浙江省文物考古研究所所长的王士伦回来跟小王说,毛昭晰这个人,无情。王士伦后来对黄滋等后辈如此看重,多少是因为儿子,把对儿子的感情和希望,寄托在这些有才华的年轻人身上。儿子没机会成才,那要帮他们成才。他很在意毛昭晰女儿的工作,她下乡回杭,想把她调到文物系统下属的单位去。

毛昭晰断然拒绝。只要他在文物系统,家里人就不能跟这件事沾一点边。

女儿有时候会“恨”。

1983年开始在浙江省文物局工作,一直到86岁,爸爸终于不再参加任何工作。但是,每年大年初一早上,爸爸一定会去看望文物战线上在岗的职工,这是他的必修课。有一年,他要去女儿的单位中国丝绸博物馆看望,她坚决不让。爸爸你都这么大年纪了,为什么要这样呢?

这件事,毛昭晰一直做到快90岁,直到摔跤——2019年3月25日下床摔了一跤,一根股骨颈摔断,开始住院。6月,在医院里又摔了一跤。

爸爸经常对女儿说,幸亏你没走哦,还好你在。

有时候,爸爸会突然说:我真的很对不起你。

女儿说,有什么对不起的,都过去了。

一颗小小的红宝石,暗色的光。

毛冀慧摸着胸前的这颗红宝石项链——我一直戴着,80年代他第一次去日本考察买的。其他项链我也有很多,都不戴。因为这是我爸爸给我的。

女儿从小身体不好。“外公,妈妈又生病了。”接到外孙电话,很晚了,毛昭晰自己坐公交车去看女儿。55号车,当时是专门配给他用的。但他经常不坐,如果“迫不得已”坐,司机送到后,他下车,一定要绕到窗口:谢谢,再见。

他也从来不叫家人坐。女儿陪他去医院看病,毛昭晰叫她自己坐公交车去浙二医院门口等。他如果走得动,也要坐公交。有一次妈妈生病,毛昭晰从城西的家到市中医院,自己转了三趟车,那时他已经80多岁。他完全可以叫车,就是不叫。

女儿有时候想,爸爸的一根筋,杭州话讲,不知道哪里搭错了。

他很少花钱,所有的钱,都用来买书。有一年,毛昭晰从花园新村搬到了体育场路,体育场路上开了两家书店,一家是晓风书屋,另一家书店关门前,毛昭晰把书店里所有的书都买到了家里,车库里也塞满。我们本想去毛老师家的书房看看。女儿说,进不去。爸爸的书,翻页翻好,绝对不能去动。

1996年10月07日,六和塔景区的新景“六和钟声”正式起鸣。六和塔文保所决定铸造一口重2.3吨的大钟,请毛照晰撰写铭文。1996年8月21日 ,记者采访,毛昭晰细心讲解:钟是口朝下;铙是口朝上底朝下,有个柄儿,使用时以手执柄,以槌敲击,形状与钟相似,二者大小不同而已。

他作四言铭文,共12句96字,写得典雅韵致,毛笔隶书,柔婉端严。有一句,打草稿时,始拟“屹立东方”,继换“威灵远扬”,后改定“仁威远扬”。女儿讲,96个字,爸爸十十足足写了一个月,改了无数次。

爸爸,你写的字,那让我们去看一下么,让我们也敲一下钟。开放那天,女儿说。

你去则撒?不准去。不准——这个词在家里,是常用词。

直到毛冀慧40岁生日,她花了十块钱去敲了一次钟。回来后才跟他讲。

好不好?毛好哦?真当好的哦?爸爸笑。

7.

1978年还是1979年的夏天,毛昭晰去参加一个全国教材编写的工作会议,从东北回来,来王士伦家里坐,穿了一双布鞋。小王说,毛老师你这双鞋毛好看,哪里买的。

毛昭晰说,我是六不先生。不喝酒,不喝茶,不抽烟,不打牌,不跳舞,不会卡拉OK。女儿说,他出去就是白开水一杯,平时就是西装衬衣。

他是机关里的另类。

有一次大家在一起聊天,也抽烟。刚刚抽了几口,毛老师进来了,眉头一皱。陈浩,我又要批评你了,又抽烟。陈浩是当时浙江省博物馆馆长。

陈浩很“坏”:毛老师批评得对,我们主要看鲍局长,鲍局长不抽我们就不抽。

毛老师眼睛扫到老鲍身上。

毛老师,你说得对的,我考虑一下,先减少,再逐步把烟戒掉。老鲍说。

孟子说了:“今有人攘其邻之鸡者。或告之曰:‘是非君子之道。’曰:‘请损之,月攘一鸡,以待来年然后已。’如知其非义,斯速已矣,何待来年?”

在这样一个场合,毛昭晰突然念了《孟子·滕文公下》里的一句话。很多人还来不及反应过来,鲍贤伦听懂了:谢谢毛老师,谢谢毛老师。

毛昭晰的风趣和风度。

上海芭蕾舞团《白毛女》剧组来小营巷访问,大家围拢看热闹,毛昭晰也在人群里。此时,演员们正从纪念馆里排队出来,大家在说,哪个是“白毛女”石钟琴。有人一眼看到,闹,围紫围巾的围紫围巾的!毛昭晰插嘴:小心袄,表只记得看围巾人忙记(忘记)看的!

一本小小方方的老底子的电话本,一直放在毛昭晰的裤子口袋里,四边已经磨成粉末状,进医院后,他又放在病号服的口袋里。他不会用通讯录,一直翻电话本打电话。一个用了20多年的摩托罗拉翻盖手机,不肯换,女儿只好让儿子在网上再买了一个一模一样的。

80岁,大家提议给他做寿,“请毛老师配合一下”,坚决不做。家人和同事想把他的学术论文整理,老鲍也把他的工作资料做了整理,他也反对。

但是,2009年1月8日,鄞州区业余文保员会议,80岁的毛昭晰拿出一幅他自己装裱好的照片,送给了60多岁的鄞州洞桥镇业余文保员王阿福。

这幅照片是他3年前拍的,2005年10月11日,到走马塘走亲戚的王阿福经过蜈蚣山时,看到有施工队正在山坡上施工,铲车一铲下去,他发现了一块古墓砖。向文物部门汇报后,他转身回家,取了日常生活用品,用塑料布在现场搭了一个小帐篷,一住就是两个多月。2006年12月初,毛昭晰到现场考察,给他拍了一张照片。知道要来参加业余文保员会议,来宁波之前,他自己用镜框装裱相片,在后面写上了自己的名字。

一位业余文保员生病,毛昭晰寄去了一万元。

1994年8月6日《浙江日报》的一则新闻,题目:《太阳又照“小门庭”》。浙江省博物馆的俞为洁4岁的儿子丢了,省人大常委会副主任毛昭晰刚从国外考察回来,偶尔听到她家小孩丢了,毛老师当场掉了眼泪,从口袋里掏出仅有的300元,让一位同事转交给她。过了几天,他又托人先后送来600元和4100元,说:我凑了5000元整数作为捐助,希望你们早一天找到孩子。

8.

2003年3月11日,人民大会堂。

卸任九届全国人大常委委员11天后,毛昭晰带着“列席证”,告诉一些熟悉的代表:洛阳那边来消息了,中央派的调查组下去了。我昨晚睡得很好。

1998年,他被选为九届全国人大常委会委员,任期到2003年2月28日。

2月的最后一天,也是他在九届全国人大常委任上的最后一天。凌晨两点,他写完一封长信,密密麻麻两页,第二天递给了中央领导。

前一天上午,九届全国人大常委会第三十二次会议在北京人民大会堂举行。这是九届全国人大常委会的最后一次例会。下午,他在《中国文物报》上看到记者李让——如今中国文物报社总编辑的一篇报道——《洛阳在毁什么?!》(1月24日刊发)。

头版一整版,标题字号前所未有的大,看起来触目惊心。

李让报道了一件事:洛阳未按照新修订的《中华人民共和国文物保护法》的规定,未征得国家文物行政部门同意并报省人民政府批准,为突击抢建“河洛文化广场”,将大型挖土机械开进了著名文物保护单位东周王城遗址范围内,强行施工,“天子驾六”车马坑也即将被破坏。

东周王陵刚刚出土了六马驾驭的“天子之乘”,证实了古文献夏商周时期“天子驾六”的说法。当地文物保护部门拿着刚刚通过的《文物法》给广场指挥部,负责人说,“拿走,我这里也有很多法。”

“他们是在藐视法律,法律的尊严在哪里?”他对中青报记者王尧直言。

李让来到位于西黄城根北街的全国人大会议中心常委驻地时,已经很晚了,他给毛昭晰带来了两期报纸——刊登《洛阳在毁什么?!》的2003年1月24日《中国文物报》和刊登《洛阳,1月16日以后……》的2003年2月12日《中国文物报》,每期都带来几十份。

毛昭晰没管他有没有吃晚饭,让他跟着自己,抱上报纸,一个房间一个房间地找住在会议中心的全国人大常委,告诉他们发生在洛阳的违法事件,给他们留下报纸,请他们关注。

回到房间,李让劝他赶紧休息。这次来北京参加两会,给毛昭晰看眼睛的医生很生气,这个病人到处乱跑,左眼眼底出血未愈,视力基本丧失,读书写字都很困难,血一旦进入玻璃体,眼睛就废了,可能会失明。医生不许他来。他只好反复央求,医生深知他的脾气,直到他答应尽量不看书看报,才放他出院。

此时,左眼眼底已经出血。

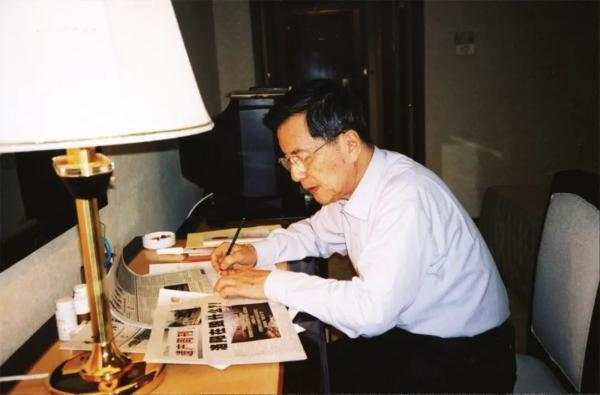

他扭亮台灯,铺好纸,开始给中央领导同志写信。李让在旁边用相机拍下了这张照片。

现在已经是2月28日凌晨了。毛昭晰说,2月28日是九届全国人大常委会最后一次会议的最后一天,也是我担任全国人大常委的最后一天,现在我在站最后一班岗、做最后一件事。

这封信写到凌晨两点。

3月6日,时任国家文物局局长单霁翔对他说:“我们今天下午就召开紧急会议,我们将会同河南省政府查处此事。”单霁翔对他说。

3月10日晚,消息传来,洛阳破坏文物事件已得到制止,“天子驾六”车马坑原址已被保护起来。

眼睛的事,他从来不跟家人说。女儿说,早两年,他还躺在床上看看东西,这两年不看了,也没东西可看了。

毛昭晰说:这是上天让我睁一只眼,闭一只眼。可我还是想拼命睁开双眼。

三峡的泥沙和移民、立法保护历史文化名城,还有,“建议对拐卖强迫妇女结婚的人处以重刑”。当常委5年,他提出了太多跟他的专业“不搭介”的议案。有一年两会上,几乎不看足球的他领衔提交了议案,建议司法介入查处球场“黑哨”。

“我只是一个书生,凭责任感做事。曾经是人大代表,不是炫耀的头衔,而是增加了为人民说话的责任。我不考虑什么明哲保身,惹不惹麻烦。我说了这么多真话,也没有什么麻烦。”

9.

女儿说,我为你可惜,你这辈子兴趣那么多,退下来完全可以有很多事情做。但这两年,爸爸已经没有再听音乐了。他说,我是开会开多了。

历史系有一次搞活动,杨招棣先生念了一首宋词,爱情题材,眉眼盈盈处,大家傻掉了。毛昭晰先生又唱了一首《延安颂》,王旭烽惊呆了,唱得这么好。

他是老杭大合唱团的男高,同时选修钢琴课。1947年,竺可桢从欧美考察回来,购回四百多张音乐唱片,委托毛昭晰编目。1950年,毛昭晰面向全校学生开设了一门选修课——欧洲近代音乐史及音乐作品欣赏。一个研究史前史的教授,开设音乐课堂,这在全国大概绝无仅有。

学生黄朴民写过一段回忆。讲到关键处,毛老师会拿起讲桌上随身带着的小提琴演奏。有一次讲座,他让在杭州大学读书的儿子来帮忙。他讲世界著名小提琴曲的艺术成就,儿子演奏了一曲马斯奈的《沉思》。

“这乃是我在杭州大学读书期间所亲身见证的美丽风景线之一。直到今天,我依然认为,我的那点浅薄音乐常识,何谓交响乐的第一音乐动机、第二音乐动机,《蓝色多瑙河》七小段舞曲结构是怎么递进与表现的,等等,都来自于毛昭晰老师的启蒙。”

毛昭晰和王旭烽是同一届全国人大代表,在北京一起开会。有一次,住处楼下有一架钢琴,王旭烽学过钢琴,会开完,她上前弹了一会儿。毛老师走过来了,什么都没有说,也上前弹了一会儿,王旭烽又惊呆了,忘记是莫扎特还是贝多芬的曲子,自然,流畅,毛老师笔挺。

“文革”时,他只保留了四张柴可夫斯基的唱片,藏在二层小楼的火炉里,没有被砸碎。

1988年,毛昭晰作为团长,带着中国图书馆代表团访问英国。诺丁汉一所大学的图书馆馆长开着轿车带他们出门。车上,馆长把一盒磁带插入收录机,毛昭晰一听,用英语讲:“太好了,肖邦的《摇篮曲》。”

有一次,省文化厅在杭州饭店接待来自美国的艺术家。有人介绍杭州剧院的舞台很好,曾演出过著名歌剧《茶花女》。《茶花女》是个专用名词,翻译一下子译不出来。省文化厅副厅长毛昭晰用意大利语秒答。

毛先生,您最喜欢哪一位歌剧作家?

威尔第和普契尼。

1997年9月18日,《杭州日报》下午版报道,我省第一家正规音乐厅——浙江广播音乐厅的首次运作,改变文化界“看白戏”的习惯,售价从20元到100元的入场券,全部公开门售。小提琴家盛中国与夫人、钢琴家漱田裕子的小提琴、钢琴独奏音乐会,作为这家音乐厅开业的首场演出,于9月20日、21日连演两场。许多“关系户”听到音乐会的消息后纷纷按老规矩来讨票。广电厅领导一一婉言谢绝。新闻标题:想听音乐,到票房去买票。

“省人大常委会副主任毛昭晰第一时间买了80元一张的三张入场券,全家一起看。”

女儿经常想起和爸爸一起去山上采草药的日子。

周日,他去北高峰、桃源岭采草药。女儿扁桃体肿大,他采了夏枯草,晒干,泡水给她喝,太苦了,但很快就好了。小姑姑有一次中耳炎,一个耳朵听不见声音。他采了兔儿草,塞到耳朵里,后来也好了。

谁拉肚子了,谁耳鸣,谁生了个疖子,爸爸就用草药治病。毛叔叔,我格的(杭州话,这里)不舒服。他说,你不要动,我马上去八你们采草药哦。

他骑着爷爷留下来的破自行车,裤脚一卷,咯哒咯哒,女儿儿子一前一后,去山上,去植物园。这是车前草,那是蒲公英,他对植物着迷。

下午刚见过面,晚上6点左右,爸爸一定会给女儿再打一个电话。你好不好啊,你要休息哦,你要养好哦。每天晚上如此。2019年住进医院,第二次摔跤后,爸爸就没再给她打电话。现在,是女儿给他打,爸爸没有这个能力了,也记不住自己的电话了。

毛冀慧有时候担心爸爸的记忆。你认识我伐?

我如果连女儿都不认识,我就不是你格爸爸的,你啊以为我是木大啊(杭州话,傻瓜)。

【参考资料】

赵义 《毛昭晰:拼命睁眼的人大常委》

毛昭晰《我在全国人大常委任上站最后一班岗做的最后一件事》

(荷)里默尔·克诺普等著 浙江大学文化遗产与博物馆学研究所译《批判性探索中的文化遗产与博物馆》

周新华《记毛昭晰教授与博物馆》

潘剑凯《为人民当代表》

辛得《毛教授挥毫写钟铭》

王安祥《解不开的音乐结》

(责任编辑:郭海峰)

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号