#天目Tech+#浙大学子“脑洞大开”!“月球上的沙漏实验”有望登上嫦娥七号

地球上300秒的沙漏,在月球上需要耗时多久?浙江大学光电科学与工程学院几位同学不仅开了这个“脑洞”,还细化了方案。

近日,《月球上的沙漏实验》方案成功入围国家航天局嫦娥七号科普载荷创意设计征集终选阶段。说不定,他们的沙漏真能跟随嫦娥七号“上天”。

月球上的沙漏实验资料图 受访团队提供

去月球上做个沙漏实验

沙漏几乎人人都见过。在钟表发明以前,这款由两个水滴样玻璃罩连成的装置广泛用于时间测量。

压强、重力、颗粒大小……沙漏流速的快慢到底受哪些因素影响?下落速度是否可以改变?能否通过科学公式计算?至今,在学术界,沙漏计时的准确物理模型仍然存在争论。

一“沙”一世界。除了计时,沙漏中的“沙粒”蕴含着丰富的知识。

沙漏是国内外有许多科学家研究“颗粒流”的重要工具。一颗颗“沙粒”聚合到沙漏内部,会形成似液体般流动的全新群体状态,在化工上称为“颗粒流”,而“颗粒流”的力学知识则可应用在建筑、滑坡应对等领域。

“我们想将沙漏带到月球表面,通过在月球上低重力环境下做沙漏实验,能帮助大家更好探究沙漏计时背后的物理学原理,探索颗粒流的精准物理模型,说不定还能为未来建月球基地积累粒状材料应用知识。”团队成员、浙江大学光电科学与工程学院研究生张自然说。

如果能够实现,这也将成为国际上首次月球沙漏实验。

月球上的沙漏实验示意图 受访团队提供

如何将“脑洞”变为现实?

去年底,嫦娥五号携“土”归来,中国探月工程取得空前进展,激发着人们对宇宙的向往。

中国探月的脚步不会停止。去年7月底,国家航天局发布通知,拟在嫦娥七号任务中留出部分资源,面向全国大、中、小学生,开展科普试验载荷创意设计征集活动。

张自然和几位同学一起,商讨出了《月球上的沙漏实验》,将“脑洞”变为工程方案。

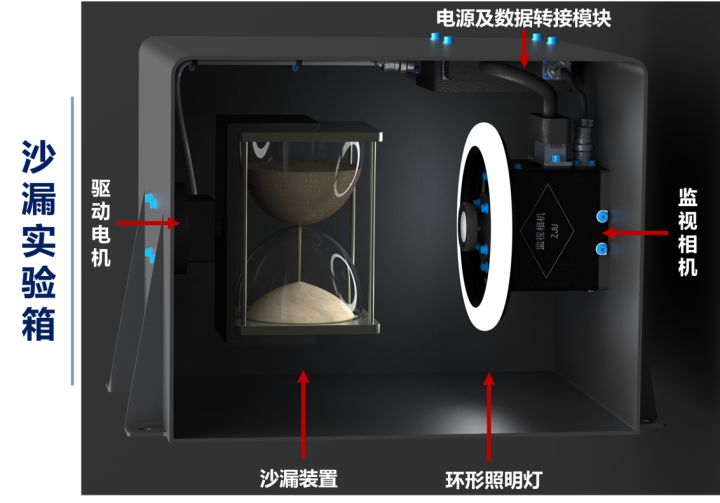

“开‘脑洞’简单,要让实验变为现实,却要考虑不少因素。”张自然说,在这个实验中,沙漏试验箱装置内部包含沙漏、驱动电机、环形照明灯、监视相机等模块。

与普通沙漏相比,为了上太空,这款沙漏实验装置有许多特别之处。比如,为了减普通沙粒不规则带来的影响,装置中的“沙粒”选取了0.24毫米的玻璃珠。为了解决地球与太空气压不同,他们还设计在瓶壁打上比玻璃珠直径小的透气孔。而瓶壁本身也是经过千挑万选,可以适应太空环境的材料。

7月7日,经过三轮评审,全国共20个方案入围此次征集活动,进入网络投票阶段,浙江仅此一例。

据了解,入选方案将结合网络投票与专家终审,最终确定获奖方案。

团队成员(从左到右)张自然、杨子晗、陈肇杰、罗鹏 受访团队提供

在探索中获得成长

从去年底提交方案,到第一轮入围的60个方案,再到今年入围终选投票阶段,一路走过,几位团队成员都表示,进入这一阶段,已经非常开心。

“重要的是,在探索的过程中,我们收获了很多。”团队成员之一、浙江大学光电科学与工程学院研究生陈肇杰说,其中让他感受最深的,就是团队的力量。

四位团队成员都来自浙江大学。其中,张自然、陈肇杰、罗鹏是光电科学与工程学院教授徐之海实验室学生。杨子晗则来自于计算机学院,是徐之海深空探测课上的学生。徐之海主持设计并研制的系列星载光学系统曾在嫦娥二号、嫦娥三号、嫦娥五号试验星任务中得以应用,参与创造了中国航天史上的多个首次。

在徐之海的指导下,他们互相帮助,接力完成了方案。头脑灵活的杨子晗还在读本科,最早把沙漏送上月球的想法是由他提出。

团队成员罗鹏擅长3D建模,方案中精致的装置3D示意图出自他手。

张自然和陈肇杰则重点攻破方案工程化细节,让实验不仅“可看见”,而且“可执行”。“我的工程思维能力得到了很大锻炼,也培养了我直面困难的精神,让我明白,在科研工作中,遇到难题不要轻易放弃。”张自然说。

《月球上的沙漏实验》投票正在进行中,来支持他们吧!

点击直达:嫦娥七号科普载荷投票通道

“未经许可,请勿转载”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号