#天目Tech+#专访丨空间站的“台下十年功” 南航教授讲述神舟十二号精准对接背后的故事

距离航天员登上中国空间站,已经一周有余。太空吃播、天地通信等空间站日常牵动着众多网友的心。

“天上”的游刃有余,离不开“地上”的默默耕耘,背后是航天员们日复一日的辛苦训练,以及无数科研工作者们夜以继日的攻坚克难。

南京航空航天大学航空学院的副教授王小涛,也是其中一员。他曾带领团队临危受命,耗费一年时间研制出了一套电磁阻尼器高低温测试系统。

包括神舟十二号飞船在内,这套系统应用到多个神舟系列飞船的对接机构电磁阻尼器测试任务中,为保障航天器的安全做出了贡献。

在太空中,飞船对接有多难?什么样的“黑科技”在为精准对接保驾护航?近日,《天目Tech+》独家对话王小涛。

小小阻尼器

保障飞船精准对接

说起阻尼,大家或许会有些陌生。类似于“刹车”,阻尼就是作用于运动物体的一种阻力,而阻尼器则可以理解为是一种减震器。

在地球上,阻尼器常用于建筑、桥梁、铁路等结构工程中。它能抵消建筑物所受的外力,减少共振幅度,使其保持稳定,避免因过度晃动坍塌。

在太空中,航天器想要安全行驶,阻尼器也必不可少。

电磁阻尼器 受访者供图

“航天器运动时,很多部件都有小的震动,如果没有阻尼器,不同部件间可能形成共振,会造成航天器内部结构性损坏。”王小涛解释道。

而电磁阻尼器则是利用电磁作用提供阻力的设备。当载人飞船跟空间站对接时,它发挥着重要作用。

“如果没有电磁阻尼器吸收动能,空间站与飞船组合体会一直处于震动状态。这将影响对接精度,导致载人飞船与空间站对接错位,使得核心舱气密性差,内部氧气外泄。”王小涛说,在这种情况下,航天员根本没法打开飞船,更别说进入核心舱了。

电磁阻尼器的重要性不言自明。

改进温控箱

提升系统测试精度

在距离地面400千米的太空里,中国空间站在此“安营扎寨”,周而复始地绕着地球环行。一天之内,它可见证16次日出日落,经历剧烈的温度变化。

为了应对温度之变,设计之初,研究人员特意采用了抗高低温的材料,避免气温变化影响电磁阻尼器的性能。

“光说不练假把式”,设计得再好,不经过实际测试,哪有说服力?

2011年底,王小涛团队临危受命,被要求尽快研制一套测试系统,以检测电磁阻尼器在空间环境下的阻尼特性是否与设计一致。

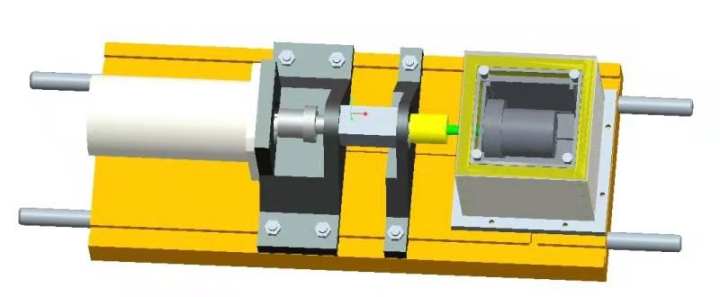

电磁阻尼器高低温测试系统模型 受访者供图

测试阻尼特性,需要测试系统带着阻尼器一起转动,以及观察这个过程中,阻尼器输出的反向力矩大小(力矩:使物体做旋转运动的“力”)。

为了模拟太空环境,测试系统中装有温控箱。不过原有系统中温控箱较大,会给阻尼器带来强大的附加力,影响测量精度。因而,优化测试系统势在必行,其重点在于让温控箱尽可能变小。

王小涛带领团队,通过多次仿真分析优化布局,用一年时间,最终使温控箱在控温精度可达1℃的前提下,体积变小。他说:“1℃虽然看起来不高,但对这么小的温控箱来说,已经很高了,因为温控箱越小越难控温。”

在后续使用中,这套系统的硬件鲜少更新,只通过调整软件增加了一些功能。“我们没有太多更新,因为它到现在也很好使。”王小涛说。

短时间内“出活”,却禁得住近十年的使用考验,足可见设计的精湛。

专注与奉献

航天精神代代相传

1992年,中国载人航天工程立项,中国政府制定了载人航天工程“三步走”发展战略,建造中国空间站是其中重要目标。

从神舟一号无人试验飞船横空出世,到神舟十二号载着航天员入驻中国空间站,一路走来,中国航天一步一个脚印,将当年的一纸规划全部变为现实。

台上一分钟,台下十年功。这些“辉煌”背后,是中国航天人数十年如一日的辛勤付出。

电磁阻尼器高低温测试系统实物图 受访者供图

对此,王小涛深有感触。回忆起当年的项目经历,他笑称,“刚开始时条件艰苦,不像现在有像模像样的实验室,而是像游牧民族一样,找个合适的地儿,就开始做实验。”

2018年,他又参与了另一个航天载荷项目,该项目是在整个大系统大部分正样都要交差时,基于系统整体任务考虑,团队“临时起意”提出的一个新的载荷项目。

由于这个小项目没被安排在大规划里,在已经被别的项目排满的时间日程规划之外,科研人员只能见缝插针,要么在午饭间隙帮忙解决问题,要么晚上十二点还在赶工帮忙测试。

“专业、传承,外加无私的奉献精神铸就的航天管理体系,我觉得这是我们国家航天事业快速发展的强大支撑。”王小涛说。

“未经许可,请勿转载”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号