写点生活|老父亲三探感染病房

世界在今年过年时赠予我一场疾病,到这个清明才随着春风的风铃渐渐摇散。三个多月以来,我一直不敢静下心来写这篇文章,我怕自己重新温习一遍那段疾病的日子。但是,我知道疾病会过去,所有的疼痛都会淡去,唯有父亲三探病房的场景,一直镌刻在我内心深处。

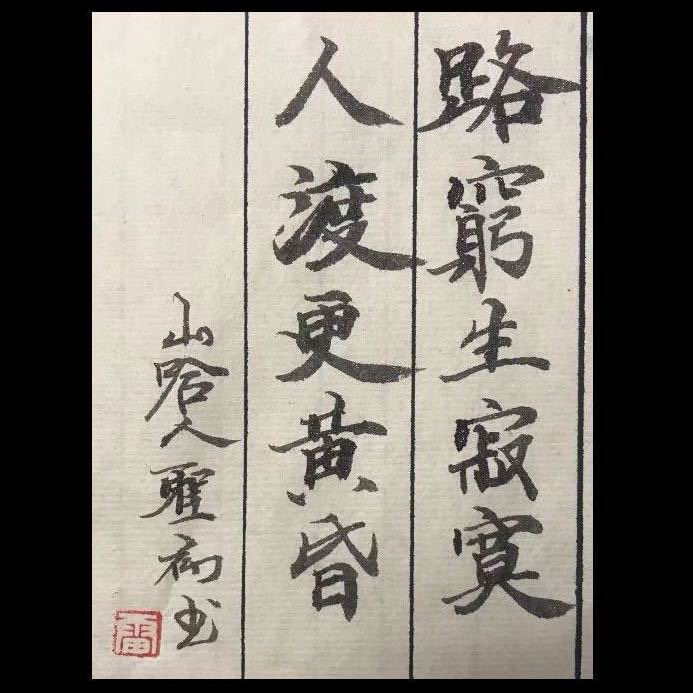

在我出版的两本散文集中,写父爱的文章占了很大的篇幅,我知道用我的生花妙笔永远写不尽父亲对我厚重的爱,此刻,我也只能撷取这个春天漫山遍野的一朵小花,而这朵小花也已足够温暖绚烂我的一生。

年前,临近期末,除了忙不完的工作,还要为我的新书出版进行宣传和签售,还受邀开了几个读书讲座。彼时,正是流感肆虐之时。我也不知道是不是流感,先是鼻塞,喉咙痒,伴有轻微的咳嗽。后来就大量地流鼻涕,打喷嚏,还是有偶尔的咳嗽。我自行买了很多感冒药,一直连续在吃。症状没有缓解,也没有严重起来。没有高烧,更没有全身酸痛,浑身无力。我就这样一直拖着,拖到年二十九过年。高高兴兴一家人吃完年夜饭,坐着看春晚,忽然我的双耳剧烈疼痛。大过年的,得熬着,不能上医院。我除了胡乱揉止痛穴位,还有一个人在房间来来来回回转圈。大概煎熬了个把小时,忽然,两只耳朵“嗡”的一声,像炸开了一样,闷着的耳朵像开了天窗,疼痛也随之缓解,感觉两耳有液体流出,我一抹,居然是鲜红的血。我慌了,赶忙用消毒棉棒轻探耳朵,血染红了好几根棉签。所幸,还好,一会儿,血止住了,心慌恐惧和祈祷,不合时宜地装点着春晚欢快的气氛。

在一夜鞭炮声的伴奏中,我迷迷糊糊地挨到天亮。正月初一,再怎么样都不能上医院,老辈们古话说得好,新年第一天去医院,天天背药罐子。我只能问当医生的学生,学生揶揄我,楼老师,你可是知识分子,这么死封建,赶快上医院。先生儿子他们回老家上坟去了。我一个人到医院,挂了耳鼻喉科。看病的是个帅帅的小后生,也许是过年,全程都带着笑,说是急性中耳炎,耳膜已破裂。并安慰我,放宽心,不是什么大病,这病急不得,没有速效口服药,但慢慢会好的。他给配了些喷鼻子的滴耳朵的药。

正月初二是我的农历生日,这一天按惯例都是去娘家拜年吃晚饭,顺便一起过我的生日。但临近中午,咳嗽加剧,开始头晕,没力气。熬到下午两点,我叫上儿子必须送妈去医院。过年时的医院大厅,难得的空荡荡的,只有几个形色匆匆的病人。预检时,体温37.9度,直接挂了发热门诊,发热门诊倒是很热闹,我等了半个多小时才轮到。温度已到38.4,医生听诊器听了一下,告诉儿子,你妈估计是肺炎,可能得住院,先去验个血,做个肺部CT。我一直亦步亦趋地跟在儿子后面,我看着前面高大的儿子的背影,忽然感觉儿子真的长大了。一切检查结束,毫无悬念的,我得立即住院。

这是我半百人生中第一次真正的住院,当然生孩子除外!

我被安排在二楼最边上的一个二人间的病房,病友是一个跟我年纪相仿,已在医院住了十来天。我说,儿子,妈妈很渴,你去给我倒点水。病友马上说,我这儿有一次性杯子,儿子倒了水说了声:“谢谢阿姨!我妈妈咳嗽挺严重的,可能会影响你。”后来,病友一直对我儿子赞不绝口,说他好有礼貌。接着护士走马灯似地来了,量血压,量体温,吃药,挂水。桌子上也堆满了各种检查的单子和瓶瓶罐罐。我开始剧烈地咳嗽,体温已窜到39度。儿子打电话给他父亲。两个弟弟也在催我好早点过去了,我也告诉了原委,一下子,一家人全都知晓了。

拜年还是要继续,肺炎也不是什么大病。儿子和先生去完成拜年的仪式感,我知道因为我的缺席,餐桌上肯定少了些欢笑,尤其是父母亲,也许连强颜欢笑都装不像。很快父子俩回家,给我带来了生活必须品,我一再叮咛,一定要全程戴口罩,我住的整幢楼都是感染病房,埋着一颗颗定时炸弹。我说,我只想喝点白粥就点咸菜。儿媳烧好,还煎了几个荷包蛋。蛋糕依然有,我勉强吃了几口。生病时,有亲人的关心是对病人的最大的慰藉。先生临走时说,你必须打电话给你父母,他们明天一定要来看你,我怎么劝都不听。我马上拿起手机,在不断的咳嗽声中,从恳求到下令,叫他们千万不要来探望。

一整晚,我和病友的咳嗽此起彼伏,我一会儿坐起,一会儿躺下,五六瓶盐水一直挂到凌晨两点,高烧也一直下不来。我知道最肆虐的病毒开始宣战,并开始强烈地进攻我了。我得积极进入备战状态,既来之,则安之,这么点小病魔,我才不怕你。

正是隆冬季节,病房里的空调一直吹送着温暖的风,远远地,不时有鞭炮声传来,更多的是各个病床的呼叫铃声轮番轰炸。八点多钟,病房门推开了,随之一股冷气裹挟过来。“终于找到了,也太难找了,以为住在内科病房呢!这门口,我也张望过,没看到你啊!现在床帘拉开了看到了。”父亲絮絮叨叨说着,“没事,在医院就别担心了,早点来看多好,身体不好了,管什么过年不过年的。”说着,拿出一个鼓鼓的红包,还有一大袋沉沉的零食。母亲在边上,看着我的病样子,一个劲地抹眼泪。我则马上赶他们,叫他们马上离开这里。一个月前,父亲刚做过静脉曲张手术。两年前,做过肠癌手术,挂了两三个月的屎袋……这样的身体,却如此决绝地一定要来医院,父亲你是不要命了吗?

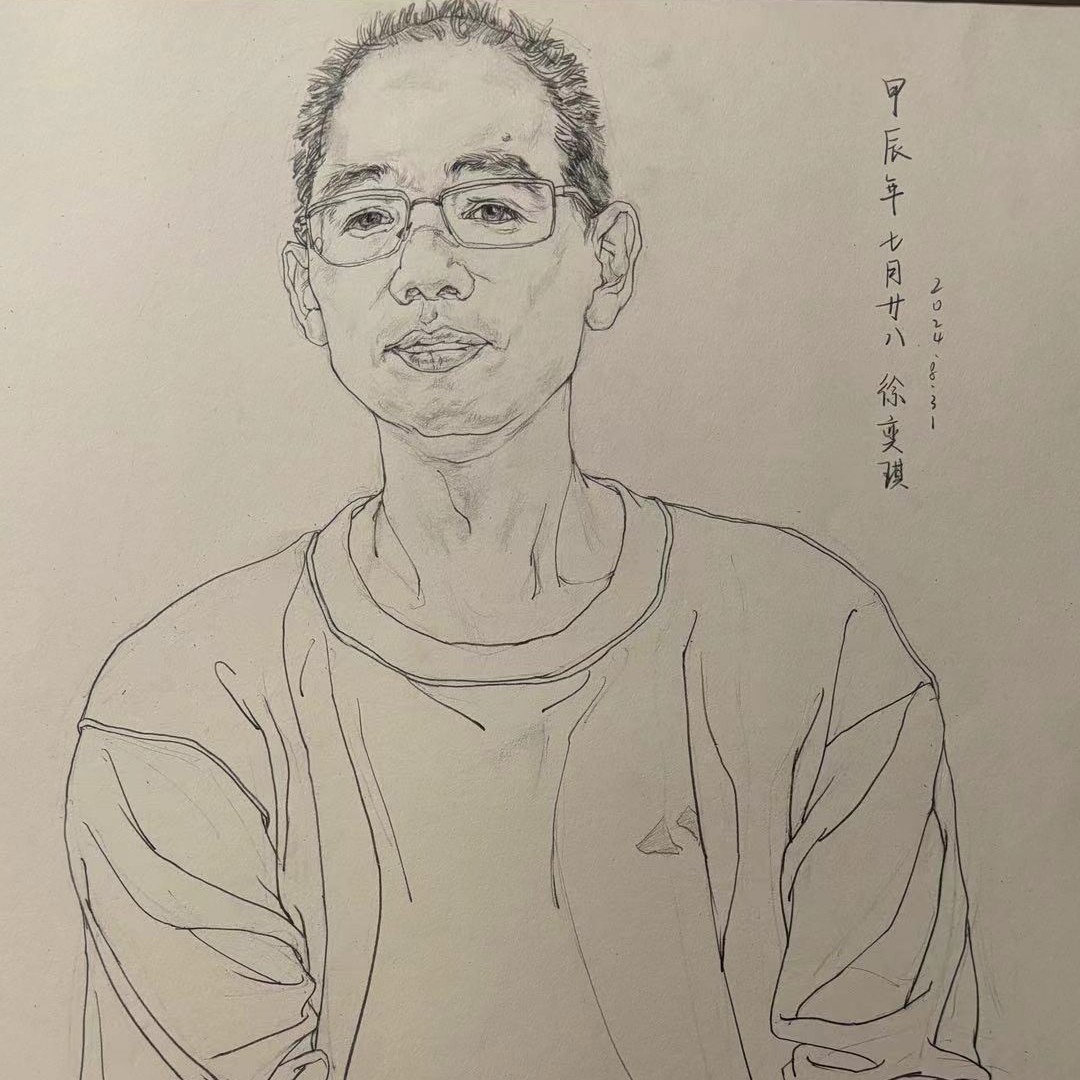

父母亲还算听话,我目送着父亲微驼的背,一瘸一拐地消失在病房外,眼泪禁不住簌簌留下来。

这病毒实在太强大了,先生打电话来,他也被感染了。可能不能来探望了,一日三餐自己解决吧,再说他也不会烧饭。儿子他们初三要走丈母娘家。我一个劲保证,你们该干嘛就干嘛去,别担心我,毕竟这大过年的,还有很多人情往来。我打开父亲拿来的袋子,真是绝了,有牛奶面包八宝粥,还有一大袋麦片,甚至还有几包榨菜。早饭是不成问题了。病友的老公每天午饭送来,顺带也把我的烧进去了。晚餐由我点外卖。医院食堂没去吃,要走老远的路,前面这几天我很怕吹冷风。而且每天挂着六七瓶盐水,吃饭时间又候不着点。

第三天依然高烧,咳嗽,喉咙疼。医生跟我说,肺炎至少要七天,像我这种情况至少要十天,两肺感染如此严重,有点耽误了。两个弟弟,儿子,一天好几个电话,其他的我都瞒着,关闭朋友圈,所有的群都不去搭话,眼睛也吃不消看手机。

第三天下午四点半左右,盐水挂完了,我傻傻地盯着天花板,父亲又来了。“你不是最喜欢吃我烧的青菜豆腐吗?我只放了一点点肉油。”说着打开保温盖,一股热气升腾出来,青青的菜,白白的豆腐,清爽的汤。几天来,第一次好像有了食欲。“来!来!你们两个都有,我舀出来。今天运气好,刚好到站口,一辆公交车就来了,还这么热乎呢。还有,每人两个馒头,趁热吃了。”父亲有点耳背,再加上戴着口罩,说话声很响,路过病房的人都会朝我们看一眼,但我听着,就好像听到了世界上最美妙的音乐。

我又开始催,叫父亲快离开。父亲说,看着我们吃完,说没事,上次没感染就一定不会传染,再说来之前可是吃了板蓝根。还有,你妈天天在灶君前许愿,保佑你快点好起来。我边津津有味地吃着,边说着真好吃,看着父亲脸上满足的笑意,我好像病也好了一大半。

病情依然反反复复,发烧还是不能完全退下来。杭州的弟弟都着急了,叫我转到杭州去,问医生,都说正常的,这么点小病,我绝对相信小县城没问题的,我也不想再折腾了。再说病友已经住了两个多星期了,她还在吸氧,我可是轻松多了。

2月2日,正月初五,我住进医院的第四天,一则消息迅速发酵。台湾著名影星大S徐熙媛因为流感引发肺炎抢救无效离世,我突然感到这次流感的严重性了。期间两次核算检测,我都不是流感。但为什么到第五天,烧还没退呢?胃口又出奇地差,医院里有体重秤,四五天已瘦四五斤。吃不好,睡不好,加上恐惧和担心,越来越焦虑。

这天傍晚,我在医院走廊转了一圈,很多病人都在吸氧,甚至插着呼吸机。同病房的病友已逐渐在好转,嚷嚷着要出院,想去家里休养。初六,她出院,医生忽然通知我,叫我转到三楼病房,我们这个病房空出来,准备接受两个患有严重肺结核的病人。肺结核?太恐怖了!据说还有很多肝炎病人。我这不是住在狼窝里吗?我更加心神不宁了,然后果断选择住最里面的单人病房。

换病房的事,也没有跟任何人说。结果,第二天父亲又顺利找到我了!我忙问:“你原来那个病房有没有进去过?”父亲支支吾吾说:“没,没有,只是门口站了一下,我到护士站问来的。这里好,这里清净。”正说着,护士进来了,说:“老爷爷,您最好不要来了,您年纪这么大了,刚才您进去的病房很危险的。您女儿过几天就可以出院了。”“好,好,主要我女婿也生病了,不方便来,我只是想看看我孩子。给她拿点吃的。”我马上让父亲用消毒液全面清洗双手,叫他立即离开。

上天保佑,父亲没有被任何传染,也许伟大的父爱是最好的良药,可以隔绝一切病毒。

三天后,我也顺利出院,决定回家休养。在以后的日子里,我想着父亲这三探感染病房,我还是觉得后怕。但是,这份沉沉的爱已在我的心中滋养出一大片美丽的花园,如果时机得当,多姿的花朵还会出人意料地开出园外。

在漫长的生命中,医院也许是我们不得不要去的地方,这个地方是我们记忆和情感的焦点,也许刻骨铭心,也许撕心裂肺,但期间的温情故事,依然足以温暖和湿润我们一时冰冷和干涸的内心。

“转载请注明出处”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号