话说迁浦始祖郑淮(1068~1142),从浦阳朱恮习《春秋》三年,深得其奥。朱恮以礼宠遇之,约以外甥女为配。北宋元符二年(1099),郑淮因婚姻迁居浦江承恩里宣家(今郑宅),发祥三子,庆衍麟溪。靖康年间,浦江饥荒,卖田千亩,惠赈民饥。乡人感恩,号“仁义里”。

郑淮之孙郑绮(1118-1193),提出“孝义立身、肃睦治家”,倡导“义居共炊”。郑绮临终前,召子孙于先祠,刺指血滴酒中,次第饮之,誓曰:“吾子孙有不孝悌,不同釜炊者,天实临殛之”,言讫而逝。子孙谨遵遗训,合食同居。郑绮被称为同居创始祖。

洪武十八年(1385),郑濂尝诣京师,明太祖朱元璋召郑濂问“治家长久之道”。郑濂对曰:“谨守祖宗成法”,以《郑氏规范》进呈。明太祖览后,顾左右曰:“人家有法守之,尚能长久,况国乎!”“你家九世同居,孝义名冠天下,可谓‘江南第一家’矣!”

浦江郑义门坚持儒学治家,家族同居十五世,经宋元明三朝,历时300余年,鼎盛时期“达食指三千”,即3000人同锅吃饭,创造了家族治理的奇迹。

历时300余年,十五世同居,其奥秘何在?我们不妨走进郑氏家祠,一探郑义门的密码。

当年郑氏家族希望族人高中状元,才开正门。正门临白麟溪而开,与众不同,雕龙画凤,上挂“郑氏宗祠”匾,只可惜一直以来郑氏未有人高中状元,因此正门至今未开。我们只能走“江南第一家”大门。

郑氏宗祠分为五进:前为师俭厅,次为和义厅,三为有序堂,四为孝友堂,五为寝室,正位供奉同居列祖神位。

郑氏宗祠·正门

唐代章仔钧《章氏家训》有训:“传家两字,曰耕与读。”

郑氏宗祠门楼,“江南第一家”匾威然高悬,大门两旁白墙赫然榜书“耕”“读”“忠信孝悌”“礼义廉耻”十个大字。郑家的价值观直抵心灵。

最大的榜书是“耕”“读”,意指耕读传家。耕田,可以事稼穑,丰五谷,养家糊口,以立性命。读书,可以知诗书,达礼义,修身养性,以立高德。耕读传家,既要劳动谋生,又要读书识礼;既学做人,又学谋生。

郑氏宗祠·大门

农耕社会,民以食为天,首先是“耕”。史料没有郑家田亩总量记录,靖康年间郑淮卖田千亩赈灾,估计郑家祖传二三千亩田产。明洪武时期,郑家田产当在一万两千亩以上。洪武四年(1371),家长郑濂成了朱元璋钦点的浙江134个粮长之一。当时一个粮长,负责催缴和起运的税粮是一万石,至少是十万亩以上粮田的税赋。郑家田产遍及浦江,青萝山下,白麟溪旁,“有田连连,有庐翼翼”。

郑氏子孙恪守郑绮遗训,孝义为宗,耕读传家。同居五世祖郑德珪(1238~1278)的弟弟郑德璋深谋远虑,创办东明精舍,教育子侄习文。

同居六世祖郑文融(1264~1353),扩建东明精舍二十余楹间,约聘吴莱主讲东明精舍。宋濂从吴莱学古文辞。吴莱因足患痹疾,辞教后,荐宋濂主教东明精舍。宋濂主教席长达二十四年,后来成为“大明开国文臣之首”。

宋濂《东明山精舍记》云:“德璋见居家之丛纷,子孙不专志于学。及于东明山之阳,创建东明精舍义塾一区,使年十六以上者受读其中。厥后义门郑氏人才辈出,孝义家声丕振,皆德璋公之功。”

凡郑家儿童从5岁开始就要学礼,8岁进家塾读书,16岁到东明精舍读书,读到21岁时,如取得功名,可继续学习,否则就得参加劳动。

当时,凡本族、邻族优异学子,都研习于东明精舍。东明精舍成了浙中名人荟萃之地。

勤俭兴家

唐代章仔钧《章氏家训》有训:“兴家两字,曰俭与勤。”

“勤俭”是说节俭,家道方不至衰败;勤劳,家庭方能富足,强调勤俭持家。

郑氏宗祠第一进为“师俭厅”,提醒郑氏子孙时刻不忘节俭。师俭厅内挂有明太祖题写的“孝义家”匾。

郑文融治家正身克己,勤俭不事华采,一双粗袜三十年始坏;年过八十,终日严坐,分任记功,内外雍肃;不媚世俗,不信佛道,独尊儒学,焚毁妖符咒语、迷信书籍,严禁子孙赌博、玩鹦犬等丧志之物。

央视动画片《郑义门》第6集《俭以持家》:郑栋虽然是大家族的公子,却艰苦朴素:不是逢五逢十不能吃肉,未满25岁不能穿绸缎衣服,三十里以内的路不能坐马车,不能接受亲戚赠送的贵重礼品……当他的舅妈说“你吃点肉又没有人看见”时,郑栋说:“君子慎独。”

郑氏宗祠·师俭厅

和义利家

《易·乾》云:“元者,善之长也;亨者,嘉之会也;利者,义之和也;贞者,事之干也。君子体仁足以长人,嘉会足以合礼,利物足以和义,贞固足以干事。君子行此四德,故曰:‘乾:元、享、利、贞。’”

元是仁善之首,亨是完美的荟萃,利是得宜的和谐,贞是事物的骨干。君子体仁行善,就足以为人之长;美好荟萃,就足以合礼;利益万物,就足以谐合遒义;坚贞强固,就足以干成事业。君子要推行乾阳这四种品德,所以说“乾,元亨利贞”。

“利者,义之和也。”利,是指利益,好处。义,是指公正合宜的道理或行为。和,是人或事之间的相安、和谐。真正的利,是建立在道义的基础上,合作共赢,利他利己,对大家都有利,才是真正利益。和义,意思是使事物各得其宜,不相妨害。

郑氏宗祠第二进为“和义厅”。君子四德中,“利”是第三德。利是财产财富,是家族同居之物质基础。郑家低调不露富,宗祠牌匾无一“利”字,却有“和义”,和义即利,崇尚的是利他利己。家族之利是小利,社会之利是大利。

郑氏宗祠·和义厅

有序治家

郑氏宗祠第三进为“有序堂”,两侧建有钟鼓楼,左为钟楼,右为鼓楼。

郑义门把“有序”作为治家准则。郑氏祠堂专门设立“有序堂”,制定了168条家规,天天教育子孙。

《郑氏规范》将儒家的“孝义廉俭”理念转换成行为规范,家规涉及家族管理、子孙教育、冠婚丧祭、生活礼仪、为人处世、廉洁为人、廉政为官、家族生产经营、亲睦乡里、公益事业等方面,建立了大家族的科学管理秩序。

据《郑氏规范》载,家族管理成员有18种职务26人。宗子最大,家长次之,其余均并列掌管某一方面。“家长总治一家大小之务。”“其下有事,亦须咨禀而后行,不得私假,不得私与。”专设一名监视。其分工精细,职责明确,互相制约,是古代大家族中典型的组织结构。

这种模式反映了郑氏家族在组织上带有民主作风,如家族管理者之间可以经众议罢免,另选贤能之士。郑氏家族管理井然有序,父慈子孝、兄友弟恭,一大家子和乐融融。

郑氏宗祠·有序堂

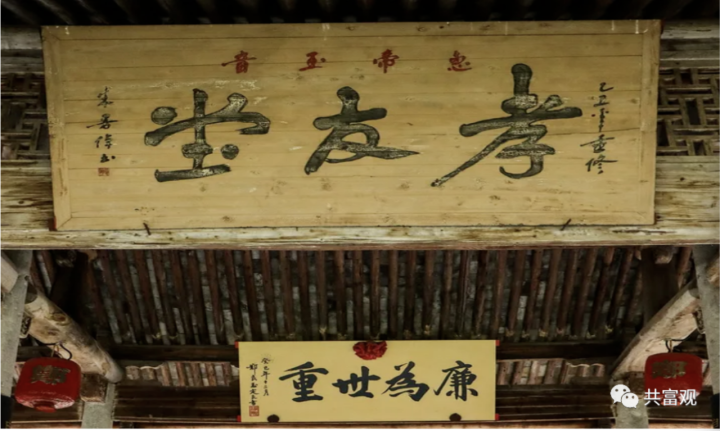

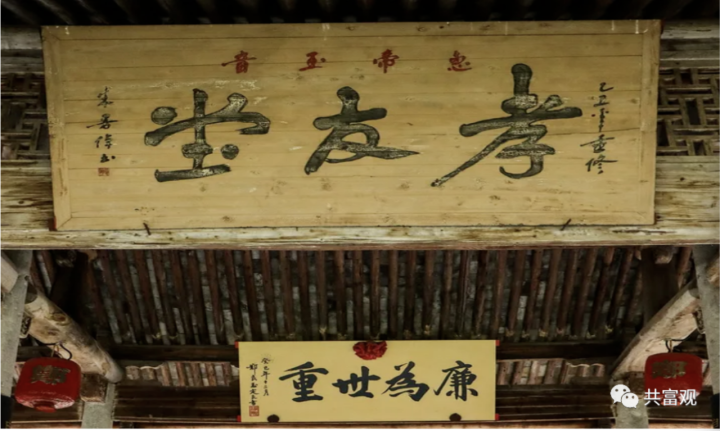

孝友合家

郑氏宗祠第四进为“孝友堂”,左为尊贤祠、仁宦祠、忠义祠,右为助祭祠、节孝祠、贞烈祠。这些人物都是郑氏家族的榜样。

《诗·小雅·六月》云:“侯谁在矣,张仲孝友。”张仲,字忠嗣,西周贤相。共和元年(公元前841年),当时周厉王因大行无道而被推翻,逃出王宫,大臣就公推共和伯代行天子之职。14年之后,周厉王病死于彘(今山西霍县),共和伯请太子姬靖即位,是为周宣王。张仲与尹吉甫共同辅佐宣王,重振国势,征伐戎狄,成就伟业,史称“宣王中兴”。中兴周王朝。张仲以贤孝闻名,倡导“孝义为本”。

毛传云:“善父母为孝,善兄弟为友。”“孝友”,是说对父母长辈要孝顺,对兄弟姐妹要友爱,强调孝悌合家。

郑文融把郑义门的孝义故事,汇编成《麟溪集》。真实故事感人至深,震撼的还是“代父受刑、替兄赴死”的壮怀激烈。比如,郑德珪为龙游县丞,其弟郑德璋被仇家虚构其死罪,郑德珪赴狱代德璋刑,屈死扬州狱中。看来,郑氏子孙确实做到了孝友。

郑氏宗祠·孝友堂

清廉正家

《郑氏规范》有近二十条教育子孙廉洁廉政,尤以“三条规定”最为突出。

第86条:“子孙器识可以出仕者,颇资勉之。既仕,须奉公勤政,毋踏贪黩,以忝家法。违者以不孝论。”

第87条:“子孙倘有出仕者,当蚤夜切切以报国为务。抚恤下民,实抚恤母之保赤子;又不可一毫妄取于民。违者天实临之。”

第88条:“子孙出仕,有以赃墨闻者,生则于《谱图》上削去其名,死则不许入祠堂。如被诬指者则不拘此。”

凡有子孙出仕为官,如果贪污了,生则削谱,死则牌位不得入祠堂,这在古代中国是最严厉的处罚。

九百多年来,郑义门自宋至清,七品以上官员多达173人,明代出仕者47人,最高位居礼部尚书,但无一人贪墨。

概括起来,耕读,能解决肚子与脑子的问题,“仓廪实而知礼节”;耕读传家,晴耕雨读,关键在勤,四体勤劳,知书达礼。师俭,能解决人与欲的关系,“师俭则无欲,无欲则廉”。和义,能解决利他与利己的关系,和义的背后是“富”是“利”,“利者,义之和也”。有序,能解决人与人之间的关系,“有序则不乱,不乱则安”。孝友,能解决家人之间的关系,体现的是“亲”是“爱”。清廉,能解决做人与为官的关系,廉洁为人,廉政为官,郑义门从治家走向治国,从小家走向大家、走向国家。

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号