“东坡赤壁”画题的图式与观念——《同绘赤壁》新书分享

9月2日,“超越区隔:‘东坡赤壁’画题的图式与观念——《同绘赤壁:与苏轼有关的图像记忆》”新书分享会在浙江大学西溪校区浙大出版社展厅举行。活动由浙江省哲学社会科学重点研究基地浙江大学中国古代书画研究中心主办,为该基地举办的“绘见文明:青年系列学术沙龙”第二讲。

分享会由新书作者、中国艺术研究院艺术学研究所助理研究员王一楠主讲,浙江大学艺术与考古学院助理研究员邹芒主持。

分享会现场

中国画史中有一类难以忽视的主题创作,赤壁图便是其中的一个重要画题。对苏轼与赤壁的描绘,自北宋起成为持续不断的画史现象。近千年来,有大量作品表现了元丰三年苏轼游览、书写赤壁的事件,其中有许多出自名家之手。在这样的背景下,“苏轼”文化形象、“赤壁”地理空间与后来者画家群体的图像记忆紧密相连。

王一楠在《同绘赤壁:与苏轼有关的图像记忆》一书中追溯存世的上百幅赤壁图,从艺术史、文学史、思想史融合的角度,梳理赤壁图像的发展脉络,探索“东坡赤壁”画题的图式与观念,寻踪与苏轼相关的人文记忆,回应图像中古今共鸣的生命意识。该书于2023年6月由浙江人民美术出版社出版。

苏轼 赤壁赋

王一楠解读了描绘“东坡赤壁”的不同作品,抽丝剥茧般梳理其中的内在关联,从东坡赤壁图式的流行与普及中,看到了苏轼经久不衰的影响力与苏轼文化形象强大的生命力。王一楠认为,对结果而言,这使“东坡赤壁”图式成为了一种传递苏轼文化的载体,它使对各时各阶层都具有巨大吸引力的古代文人的生活世界得以具象化。对过程而言,从南宋的马和之到清代的工艺图案,图式的变迁成型隐藏着文化惯习的成因与时代精神的嬗变,历史自身也浓缩于这种视觉化的结构当中。对当下的人文学科研究而言,这也为她切换固定的研究视角、反思相对定型的画史叙述提供了契机。

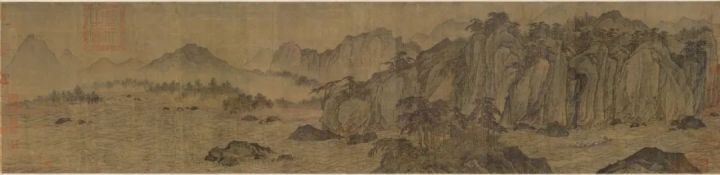

乔仲常 后赤壁赋图(局部)

马和之 后赤壁赋图(局部)

浙江大学教授、基地首席专家陈野,基地秘书长张钰霖,浙江人民美术出版社社长管慧勇,本书责编洛雅潇,编辑郭哲渊;浙江文艺出版社副总编柳明晔,浙江省社科院研究员陈明珠,浙大城市学院教授何兆泉,浙江旅游职业学院研究员、苏轼研究专家鲍志成,央视纪录片《定风波》编剧、余杭区作协主席张海龙等专家学者和《中国历代绘画大系》编纂团队、浙江大学艺术与考古学院、浙江财经大学、嘉兴学院、苏州大学师生等近四十人参加分享活动。《浙江日报》《美术报》、浙江广电集团Z视介等媒体记者参加分享会。

与会嘉宾围绕苏轼研究、两宋画史、图像理论、图文关系、形象史学、宋韵文化、优秀艺术资源的当代转化等主题展开热烈讨论,依托不同学科、从不同角度各抒己见,形成跨学科观点碰撞和交流互鉴。

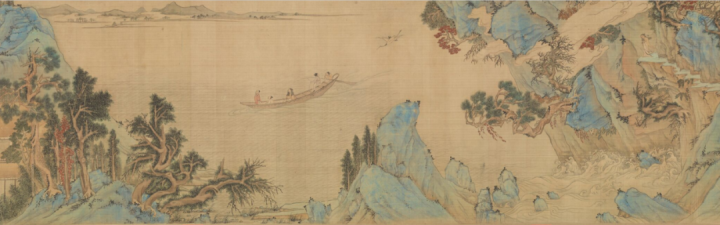

文徵明 仿赵伯骕后赤壁赋图(局部)

杨士贤 赤壁图

“绘见文明:青年系列学术沙龙”是浙江省哲学社会科学重点研究基地浙江大学中国古代书画研究中心今年新推出的系列学术活动,邀请全国青年学者共同交流学术研究成果,促进学术交流发展,以此助力基地依托“中国历代绘画大系”宏富的艺术图像资源,运用多学科理论和方法,聚焦中国古代绘画本体、艺术图像与中华文明体系建构、形象史料与民族文化交流互鉴三大领域开展的学术研究和学科建设活动。

《同绘赤壁:与苏轼有关的图像记忆》书影

“转载请注明出处”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号