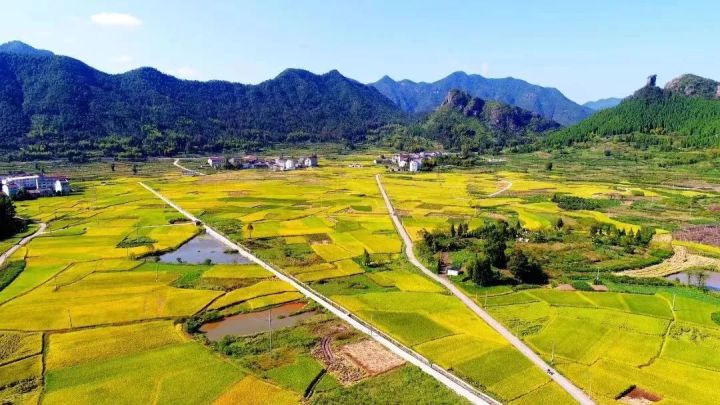

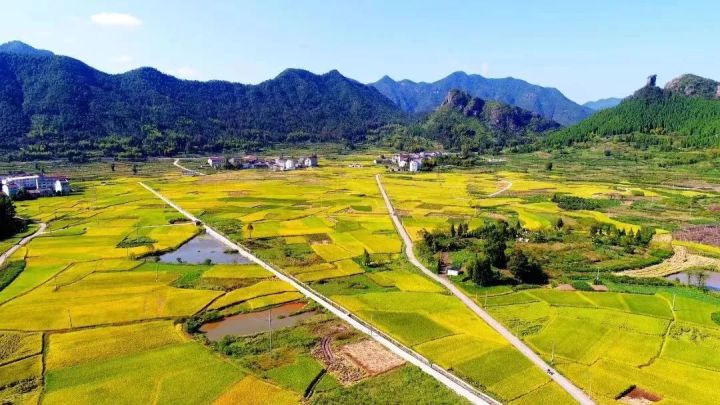

朱溪镇是个山区镇,这里山环水绕,山重水复,山高水长,山青水秀,真可谓好山好水好风光。有道是“仁者乐山,智者乐水”,到朱溪既可登山也可临水,山光水色令人陶醉。清新的空气,洁净的溪水,秀美的田园,幽静的绿谷,恬淡的生活,淳朴的民风,最能怡情悦性,所以山野多健妪寿翁。

一个个村子就像珍珠散落在青山绿水间,一个个村名也就含有特殊的山水情致。从某个村名,就大致能看到这个村子的地理风貌。

先说跟“水”有关的。比如“朱溪”“溪上”“溪边”“溪口”(改“河口”)“江上”“大洪”等村。

“溪”,是指山里的小河沟。有溪必须有山,有山就会有谷。比如“朱溪”村(含朱一、朱二、朱三、朱四村),就有一条从龙皇堂幽谷蜿蜒数十里而出的清溪穿村而过。“十里向西水,必出大财主。”溪流环曲绵长,可以想见沿岸一定会有良田沃土和茂林修竹,据此推断出物阜民丰,是有风水学上的道理的。

为什么叫“朱溪”?一说以姓氏命名,因为此处为朱姓聚居之地。传说原先叫“金溪”,因一吕姓村霸在此欺男霸女,被姓朱的仙居知县向上告发诛灭,此后朱知县派兄弟到这里居住,逐渐人丁兴旺,“金溪”自然改叫“朱溪”了。

另一说“朱溪”原先叫“珠溪”,也有一个动人的传说,故事就不赘述了。简单说,是因为溪里有闪闪发亮的宝珠,所以叫“珠溪”;又因溪岸栽满桕子树,一到深秋满树红叶,把整条溪映得红艳艳的,所以又叫“朱溪”。我觉得吧,其实洁白的乌桕籽落到溪里,就是传说中的宝珠,“珠”和“朱”都是因两岸的乌桕树而来,统一起来就是了。两岸不光有乌桕树,原来也有不少枫树,深秋也是红艳夺目的。现在沿岸部分地块栽了些桃树,一到春天,桃之夭夭,灼灼其华,非常美丽。如果形成规模,沿溪十里桃花,十里乌桕,十里红枫,那么从景观上看,就成了名副其实的“朱溪”,更加充满诗情画意。

“溪上”,从地名看,村子应该在溪流的上游,这个村名还给人以凌驾于溪流之上的感觉。这里狭长的村居沿溪分布,四座跨溪石桥把两岸零散的村舍连接起来,形成一个若分若离的整体,确实,村子就在“溪上”。

“溪边”,可见那是临水而居的一个村子,清流映带,碧波荡漾,似乎能看到村舍院墙、屋顶炊烟倒映水中的美景。

“溪口”,那是两溪交汇处的一个村子,是以前水路交通的要道。两溪交汇,必有深潭,岸边溪椤临水照影,想想就令人陶醉。这个村子还保留着传统的制竹排工艺。把“溪口”改成“河口”,就少了一些山溪交汇的意味。“河”一般指比较大的水流,用于平坦开阔地带更合适。平常老百姓还是习惯说“溪口”。

“江上”,一个气派的村名。江,指大河。但江上一村、江上二村附近的溪流,说它“大溪”没问题,说是“大河”应该算不上。又不能叫“溪上”,在上游已经有个村子用了这个名。好吧,那就“江上”吧。古诗“夕听江上波,远极千里目”,太有气势了。“溪上”呢?“茅檐低小,溪上青青草,醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪”,小巧,温馨,也很美。

“大洪”,也很大气。洪,意“大”,比如“洪福”,“洪荒”;“洪”又特指“大水”。现在大洪倒是罕见大洪水,由于大洪水系上游建造了好几座水库,洪水都被拦蓄了。既然叫这个名,可见以前是常发大水的。现在就只管享“大大的洪福”吧,那片田地,是够开阔大气的。该村原叫玉石村,因为盛产“火月石”(或为“火玉石”,乡音“月”与“玉”非常接近),即用于雕刻印章或制作工艺品的蜡石;又名“大红”,因为村后有座山,叫红岗山,太阳上来照到山上,一片红色,因而得名。解放后才改为“大洪”。

朱溪镇辖区内,唯一以“河”命名的,好像就是一个“西坑河”。

有的村子,虽然村名里没有直接用到“溪”,“江”之类,但还是跟水有关。比如“沙头”,那是大溪流经此处,绕了一个大弯,泥沙在湾里堆涨,逐渐形成一片平阔的地带,足以聚居一个小村落,因此就叫沙头。当地有句著名的俗语:“乌烟坑坦竹娘,溪口沙头大娘(坦:读“旦”音;娘:前句读niáng,后句读niǎng)”,是说好竹出自乌烟坑坦,因为这里土层深厚肥沃,毛竹长得高大挺拔;美女出自溪口沙头,因为这里水质纯净,姑娘长得皎洁水灵。

再如“后岸”,“岸”者,水边的陆地也。这个村子在西潭溪下游西岸。为什么冠以“后”字?也许从空间上看,若把在溪东岸的岩前、江上等村作为在前的参照物,那么西岸是在后面了。“后”意思不坏,不是有“后起之秀”“后来居上”“后浪推前浪”等吉词么?还有“好戏在后头”。

至于“朱家岸”,也是在溪岸的,但不能确定此名的原意是否指“水边陆地”。姓朱的人家聚居,到这里算是偏远了,相当于在边缘的位置;而方言中“岸”含有“边缘”的意思,是否有“朱姓聚居地的边缘”之意?这里是远近闻名的长寿村,水和空气的质量绝对超一流。

朱溪多山,跟“山”有关的村名自然不少。“大山”“北山”“长加山头”“下加山”“蛤蟆山头”“郑家山”“金山”“张山”“留山”“仁山头”“山后陈”“上山胡”“胡山朗”,都含有一个“山”字。“大山”村背靠雄伟巍峨的方岩山,这村名是很贴切。“北山”在杨丰山,应该是村子北面靠着高山。“长加山头”村子应该靠近山顶了。“金山”引人联想——绿水青山就是金山银山,虽然不出产金矿,这村名也够吉祥。“张山”“郑家山”“山后陈”“上山胡”“胡山朗”,都含姓氏,想来最先到此定居的人应该是这个姓。“朗”字本应该有个“山”字头,指大山冈,意思比“岭”要高要大。这个字还没有造出来,因为是本地方言。类似的还有“雉鸡朗”,让人想到原先有很多美丽的长尾锦雉在山高林密的地方翔集啼鸣。至于“下加山”,我猜测“下”字是跟“上”相对,照说应该还有个“上加山”,也许“长加山头”本叫“上个山头”,这两个村子都在山头,离得也不远,隔溪相望。在方言里“长”和“上”,读音相近,若以讹传讹之后约定俗成了,也并非不可能。“仁山头”这个村名,是有文化含量的。能想出用“仁”来命名山头小村,这人该是读过孔孟之书的儒家学者吧。

有的村子没有直接用“山”来命名,但还是跟“山”有关。比如用“岙”字作村名就有不少。“岙”,是指山间的平地,一般来说,这种地方四面环山,中间是平坦的盆地,村子就像放在一个摇篮里。这类村子有“梅岙”“上岙”“下交岙”“垟口岙”“宗交岙”“西岙”“南塘岙”“猪岙头”“岙坑”“滥田岙”“包岙”等。有些村子早就没了,本来就是“独份厂头”(指独门独户盖的茅草屋),只剩一个地名,比如“包岙”“滥田岙”。“滥田岙”让人猜测,那里的稻田常年有冷泉渗出,田泥永远稀烂,从没有干燥的时候,恐怕应该叫“烂田岙”更确切些。

“梅岙”这个地名,实在是美,引人遐想。“梅”,让人想起梅花。不知历史上是否有过成片的梅林,但现在确实没有。杨梅倒是很多,山上到处有野生的杨梅,还有一种白杨梅,那果实是一种晶莹的白。以“梅”冠之,可能正是因为此地多产杨梅。而地形呢?确实是一个“岙”字。两侧的山像是拱合的臂弯,合围着一个平坦的小盆地,正好形成一个摇篮;一个两三百户人家的小村子,安卧在摇篮北侧;在这个摇篮的中间偏西,还放着一个半球形的馒头,这就是低矮的馒头山。梅岙田地离村子近,生产很方便,山上竹树茂密,物产丰富,算得上是个风水宝地。

“上岙”也是个好地方,已被列入全国古村落名录。这里是台州毛竹的发源地,在西晋太康年间,上岙杨氏首次引进毛竹在此栽植,称作太康竹,又称杨氏竹。这个村子为本地毛竹产业作出的历史贡献,将永志史册。

用“岭”字命名的村子有“岭根”“岭上”“盘坑岭头”“羊岭头”“大岭脚”。“岭根”,显然在山岭的脚下,这个村子盛产猕猴桃。“岭上”,乍听起来好像是在山岭的上面,但实际上一条山岭横在村子北面,叫“岭南”更合乎实际;由于溪水往北流,居山岭之南的村子当然在上游了,“岭上”也对。“盘坑岭头”,村子的位置就比较高了,接近山岭的最高处,那里的古树群非常著名。

用“坪”命名的村子也有很多。“坪”,指平坦的场地。从面积看,应该比“岙”要小些,往往指在山间某个位置突出来的一块平地。比如“苦竹坪”“南坪”“羊加坪”“田坪”。似乎只有“苦竹坪”还有村居,其他的几处都只剩地名了吧。类似的还有“太树坪”“杨树坪”,不过是属于上张乡的。现在为了省事,“坪”都被写作“平”了。

用“坑”命名的村子,该归“山”类,还是“水”类呢?觉得跟两者都有关,想来还是跟“山”关系密切些,有山才形成了山坑嘛,所以就放在这里来写。“坑”,指洼下去的地方。在山里,两山相夹就形成了坑。比如“盘坑”“郑(家)坑”“利坑”“利坑口”“金坑”“大成坑”“小成坑”“陈寮坑”“后坑底”“里大坑”“王四坑”“居加坑”“金竹坑”“高坑”“杀坑”“火月石坑”“东坑”。很多“坑”里已经不住人了,就像许多“岙”已经不住人一样。“大邵”“包下”,从地形看,其实也是“坑”,被人叫做“大邵坑”“包下坑”。“坑”比“岙”小,比“溪”窄。以前当地流传一句俗话:“有囡弗嫁包下坑,茅草干娘割嘴帮。”大意是指“包下”物产贫乏,交通不便,路两侧全是长长的茅草,会割破了嘴巴。现在当然不同以前了,大邵和包下,合称兴隆村,已被列入全国传统古村落了,交通也方便了。这么多“坑”中,要数“盘坑”的奇石群最有特色。而“杀坑”,是否跟历史上什么战争有关呢?

“园”,本是指种植果蔬花木的地方。用作村名,使人隐约感觉到种植业的气息。

比如:“大园”“小园”“栗树园”“各园”,这些地方相对平坦开阔,一般以种植农作物、果树、蔬菜为主。像“栗树园”,显然曾经种植过大片的栗树。“大园”“小园”应该种植过什么有特色的作物果树之类。“各园”实际上应该是“谷园”,因为村子周围都是粮田。“谷”的字形跟“各”字极为相似,行草书就容易混淆;读音也比较接近,于是以讹传讹,就成了“各园”。

“垟”,指田地。多在平坦开阔的地方。如“田垟”“下方垟”“垟口”。“垟口”地势很高,视野开阔,处在一个山口附近,叫“垟口”也有道理的。

“田”,指种植农作物的土地。村子带“田”字,比如“丰田”“长丘田”“大丘田”“杨梅田”,一听就知和农业生产有关。

“寮”,指小屋,或茅草盖的小棚屋。多在山间,因山高路远,交通不便,不可能有好的建筑材料,只能就地取材,采用简单的竹木结构或筑泥坨墙、石墙,多以茅草盖顶。凡地名带“寮”的村子,一般都是处于偏远的高山上。比如:“丁寮”“板寮”“官寮”“黄寮”“里峰寮”“木杓寮”“陈寮坑”。“官寮”顾名思义是当官人住的简陋小屋,就在望海尖下面,现早已无人居住了,或许曾有当官人隐居这里,或者此地出过什么官吧。只有“麦寮”,是位于溪流边上的。现在为了省事,往往把“寮”写成了“辽”。

以“塘”命名的村子,有“南塘”“横塘”“大塘岸”“后塘”“下塘”“黄泥塘”“菖蒲塘”“杨柳塘”等。这些村子,都有明显的标志物——“塘”。或是人工挖的水池,或是山间垒坝形成的山塘。“菖蒲塘”“杨柳塘”还各有标志性植物菖蒲、杨柳,上文提及的“杨梅田”,杨梅也是标志性植物。

用“岩”命名的村子,有“岩前”“张客岩”“四角岩”“尖白岩”“平岩”“下溪岩头”。“岩前”的标志物就是方岩,这个村子座落在方岩山前面,所以叫“岩前”。“张客岩”、“四角岩”、“平岩”、“尖白岩”都应该有一岩石标志物。

“西井”应该有井,“石官树”(疑为“石桂树”)也许岩石上有棵大桂树,足以作为标志物的。

金竹寺,最初应该是有座寺庙的,而且山上盛产毛竹,故以寺名为村名。

用姓氏命名的村子,上文已经好些涉及到了。比如“朱溪”“朱家岸”“张山”“郑家山”“山后陈”“上山胡”“胡山朗”“郑家坑”“陈寮坑”“王四坑”“丁寮”“张客岩”。“大邵”这个村子应该基本上以姓邵为主。再如“上王周”这个村子,估计姓王、姓周占大部分比例。“前周”“后周”,这两个村子应该姓周为主,或至少最先居住在这里的人是姓周的。“上郑”“下郑”“张郎”,应该是同样道理。

村名中包含方位词的很多,像龙皇堂村分“外厂”“里田厂”,位于岭梅的“下屋基”(简称“下基”)。上文已涉及的有“西井”“前周”“后周”“山后陈”“上郑”“下郑”“岩前”“下塘”“后塘”“里大坑”“南坪”“后坑底”“后岸”等,往往跟姓氏或地理标志物等配合使用。

还有一类包含“头”“脚”“上”“边”“口”之类的地名,也提示了村子的地理位置。如上面提到的“长加山头”“蛤蟆山头”“仁山头”“盘坑岭头”“羊岭头”是在山头的,“大岭脚”跟“岭根”一样,是在山岭底下的,“溪上”“溪边”“溪口”分别提示了村子在溪流的不同位置,“溪口”“利坑口”是在溪流交汇处,“垟口”是在山口处。

“平院”“院”,本指围墙里屋边的空地。这个村子位于半山腰,背靠方岩,前面两侧均有矮山,好比打了一道围墙,这个“院”字用得很有意思,很切合这里的地理特点。

“法洪”,或许本意是“发洪”,可能原先山坑里经常发洪水,造成崩土滑坡。

有典故传说的村子,比如“官屋”,据说这个村子是被皇帝赐名的。“栅头”原叫“杀头”,跟“留头”一样,都跟传说中的一场战争有关。梅岙东南原有小村“杀上”,西南有个村子叫“杀坑”,这些带“杀”的地名,估计跟历史上的某场战争杀伐有关。

“龙皇堂”这个村名,源于附近的龙潭瀑布,这龙潭瀑布有个跟“龙”有关的民间传说。

“连头”,是许多山岭、水脉的汇聚之地,所以叫做“连头”,也跟一个传说有关。“石人”“大加”都是有来历的。限于篇幅,这些故事传说这里就不赘述了。

另外还有“包下”“白坭”“猪油头”“老屋基”,是纯粹的一个地名呢?还是有什么含义呢?

以“庄”命名的,只有一个“金庄”。“庄”,就是村落,冠以“金”字,寄寓着对富足生活的向往。

再如大邵村和包下村合称“兴隆”,寄托着取名者期盼兴旺发达的愿望,这是一种主观意愿的投射。

随着时代的发展,人口的聚集,许多自然村已经消失。而随着朱溪水库的建成,库区村民的搬迁,更多的村子成为了历史,只有一个个富有地域特色的村名,还留在人们的记忆中。一个村名,就是一幅地貌景观,一个典故传说,一页历史印记,一段美丽乡愁。本文对朱溪镇的各村村名作了简单梳理,限于见闻,疏漏在所难免,有些村名的来历和寓意尚待考证。写下这些文字,算是为留住朱溪美丽乡愁尽一分心意吧。

作者 王直回

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号