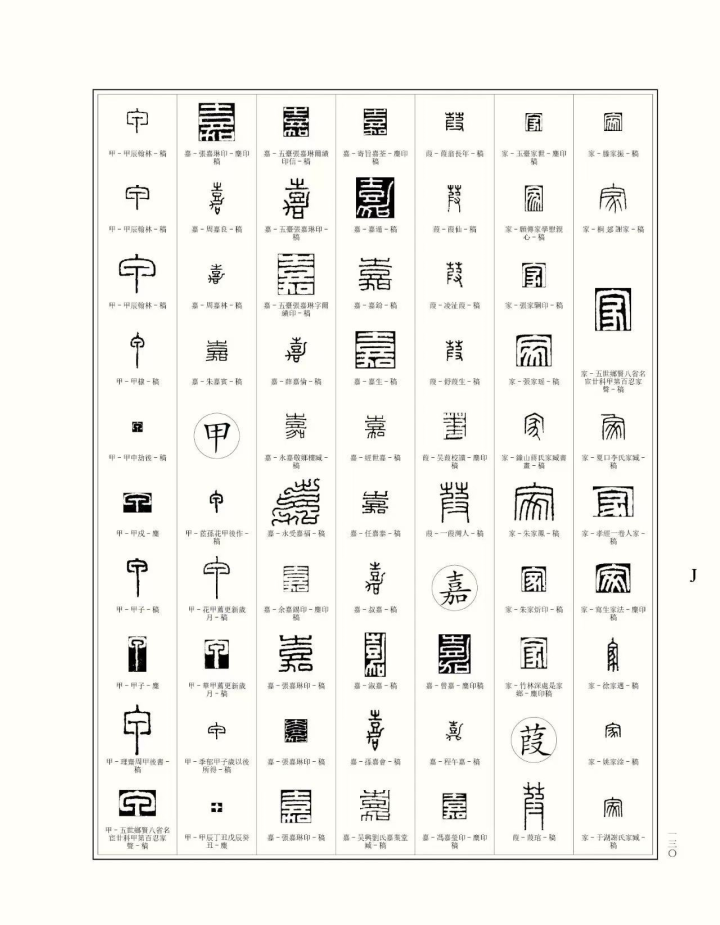

篆刻爱好者的福音!《王福庵篆刻字汇》历时三年终于出版

刘萍、江琨 编《王福庵篆刻字汇》(西泠印社出版社出版)

▼

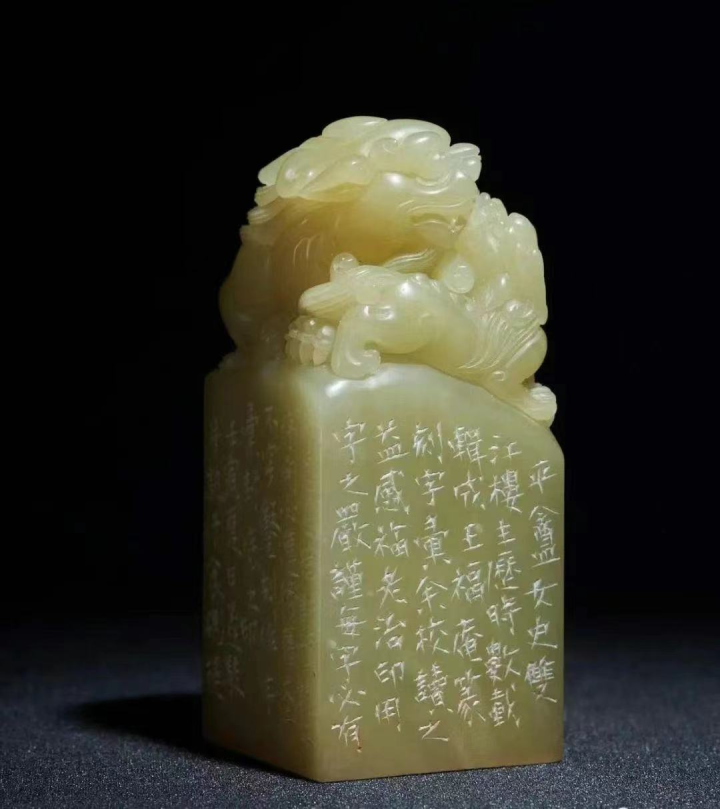

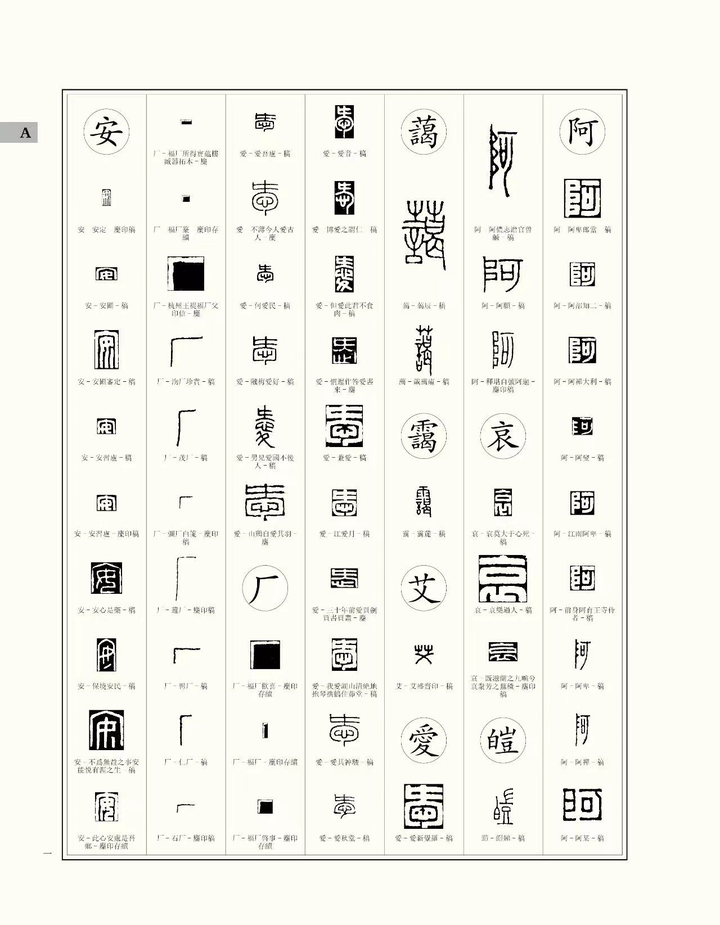

王福庵先生擅长篆隶、精通字学,尤以篆刻著称于世,一生刻印宏富。近年来,王福庵先生的印谱出版品种甚多,但目前还未见有专门收录其篆刻单字的字典。本书是基于编者所能见到的各种王福庵先生原拓印谱编撰而成,来源真实可靠。

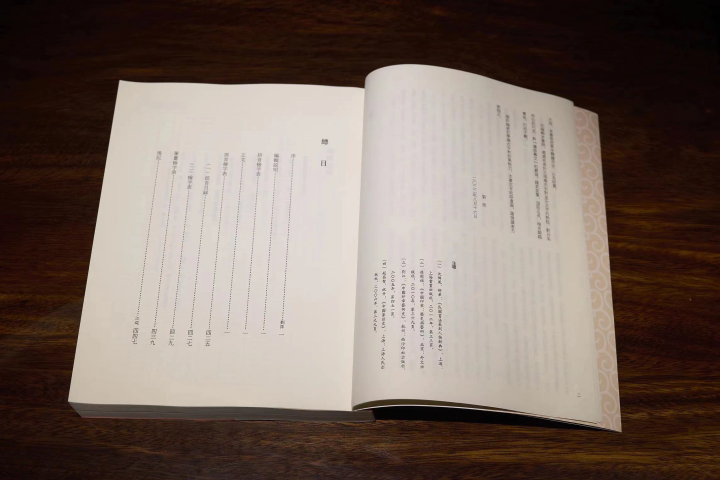

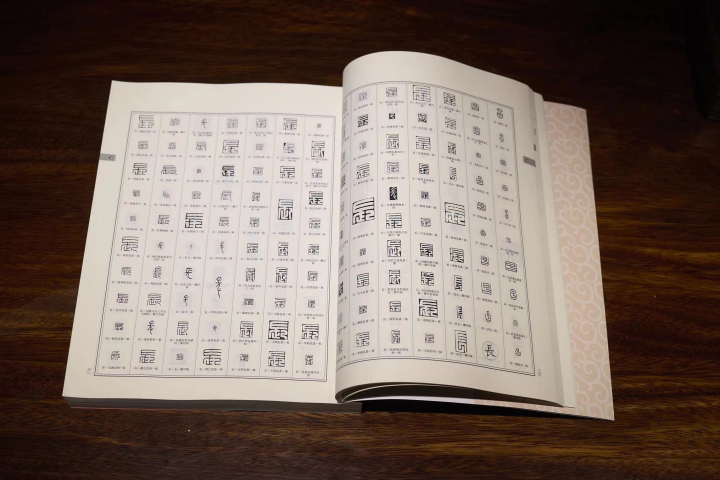

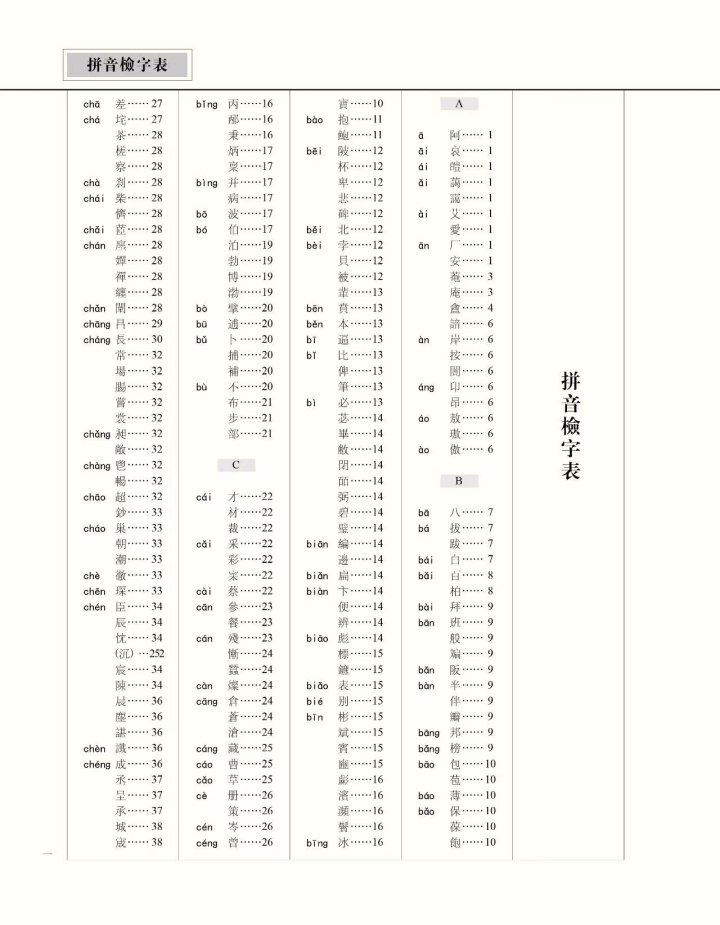

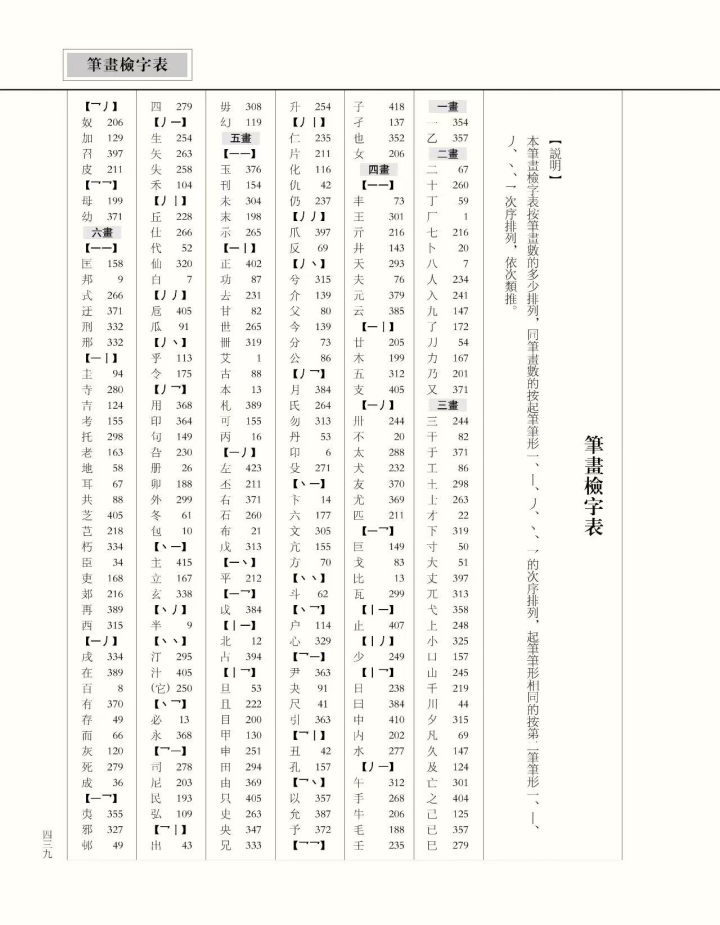

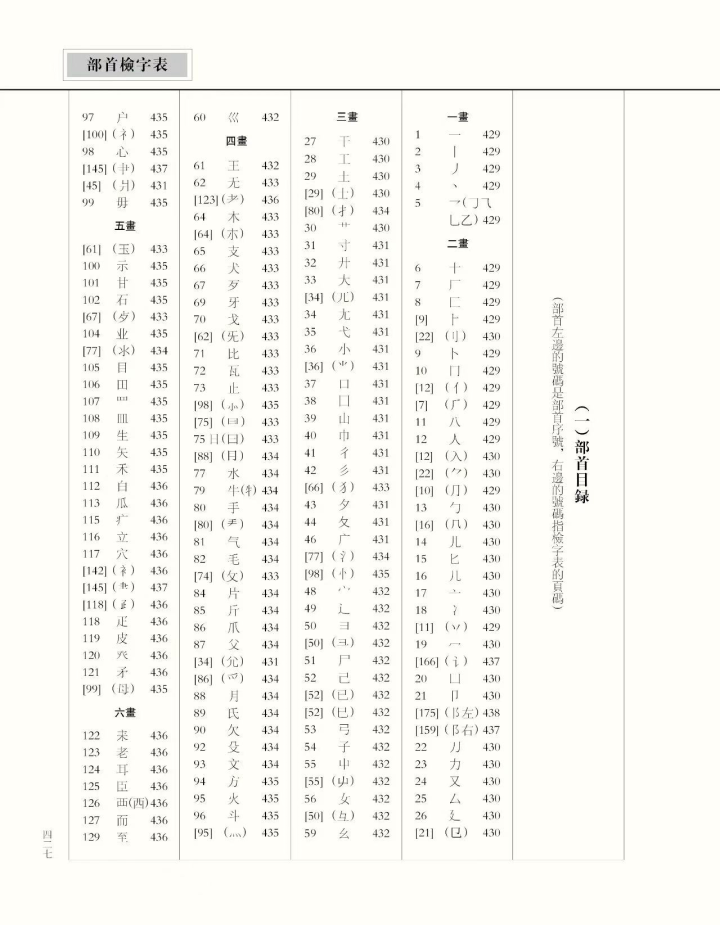

全书单字均从王福庵所刻印蜕切出,共收录了近200种部首的单字,合计2603个字头。考虑到本书在当下篆刻实践中的使用价值,字典中正文以拼音排序,另制作了拼音、部首和笔画三种检字表,能极大地方便读者查询、学习。

在后起之字数倍于《说文解字》的当下,本书不仅具有篆刻实践中文字篆法的指导意义,还能从中领略王福庵先生在篆刻创作中“必遵修旧文而不穿凿”的苦心孤诣。

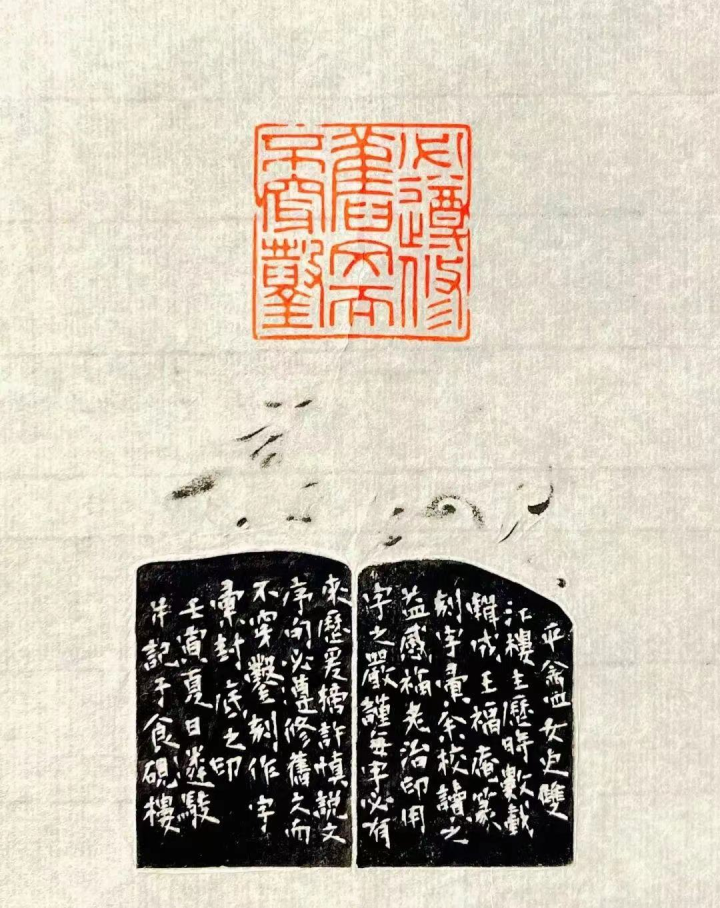

张遴骏 必遵修旧文而不穿凿 篆刻(《王福庵篆刻字汇》封底印)

▼

序言

(刘萍/文)

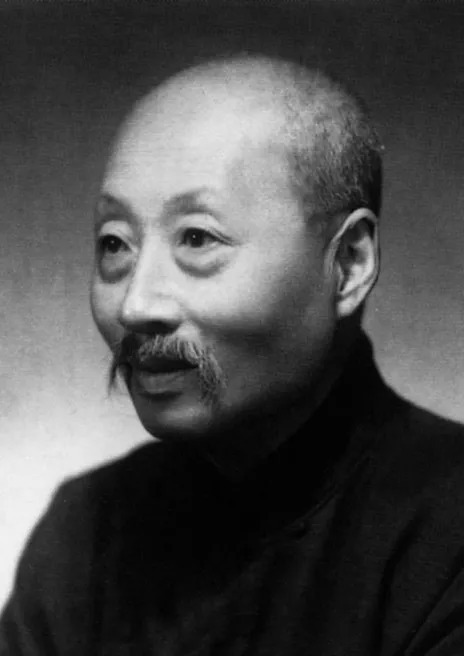

王禔(1880-1960),浙江杭州人,原名寿祺,字维季,后更名禔,号福庵(又作福闇、福盦、福厂),别署印佣、印侣、石奴、屈瓠、微几、锄石农、罗刹江民等,晚年号持默居士、持默老人,斋名游艺室、苦晚斋、耐冬穴、春住楼、麋研斋。

王福庵

王福庵的父亲王同(1839—1903),字同伯,号肖兰,晚号吕庐老人。清光绪三年(1877)进士,历主杭州诸书院。王同擅长书法篆印,又娴熟掌故,著有《吕庐文集》《唐栖志》《杭州三书院纪略》《杭郡庐谈》等。王福庵幼承家学,长于文字训诂,十多岁即以书法篆刻闻于时。1914年,供职于湘鄂铁路局,旅居长江中游,其书法篆刻“声名大噪于湘楚川汉间”。1920年,受聘于北京政府印铸局,任技正。1924年兼任故宫博物院古物陈列所鉴定委员,参与编辑钤拓《金薤留珍》。1927年,任南京政府印铸局技士。1930年,辞职,定居上海。1949年后,被聘为浙江省文史研究馆馆员、中国金石篆刻研究社主任委员、上海中国画院画师。

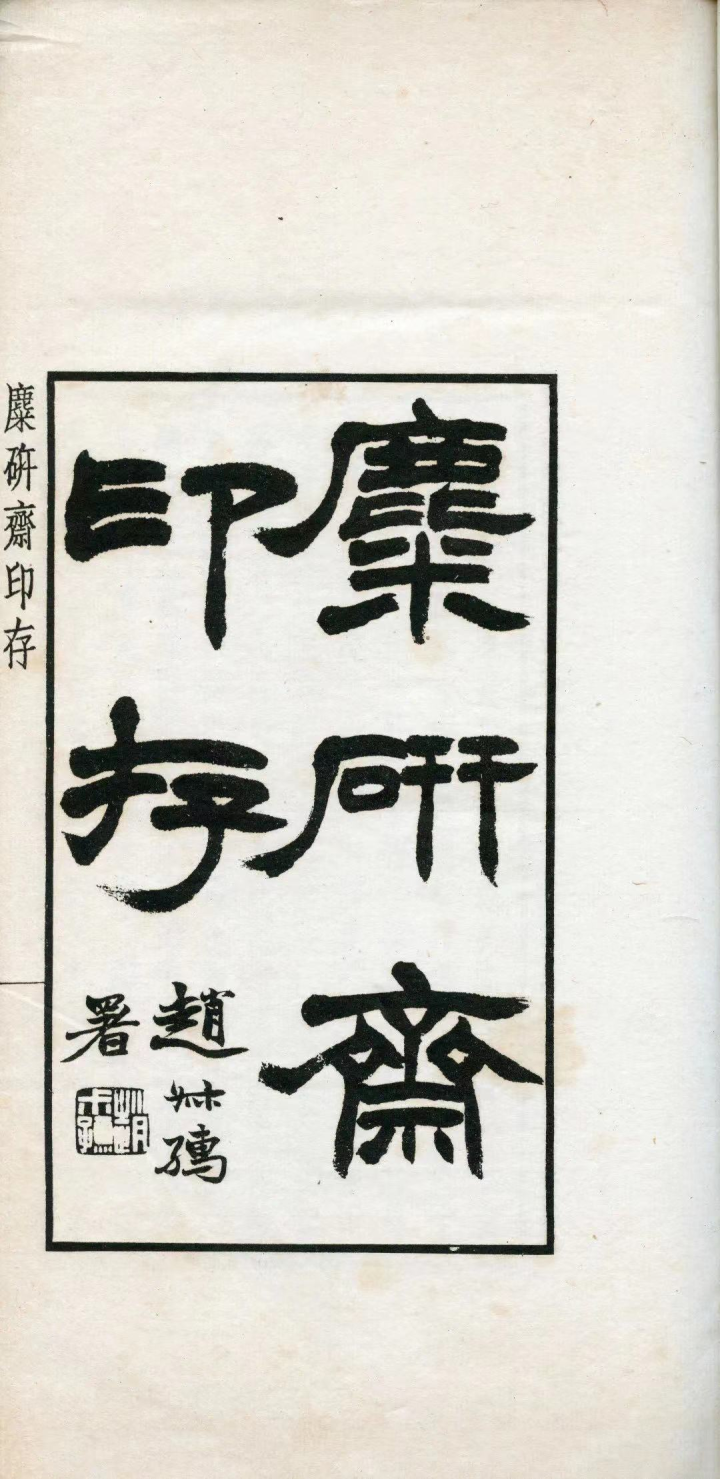

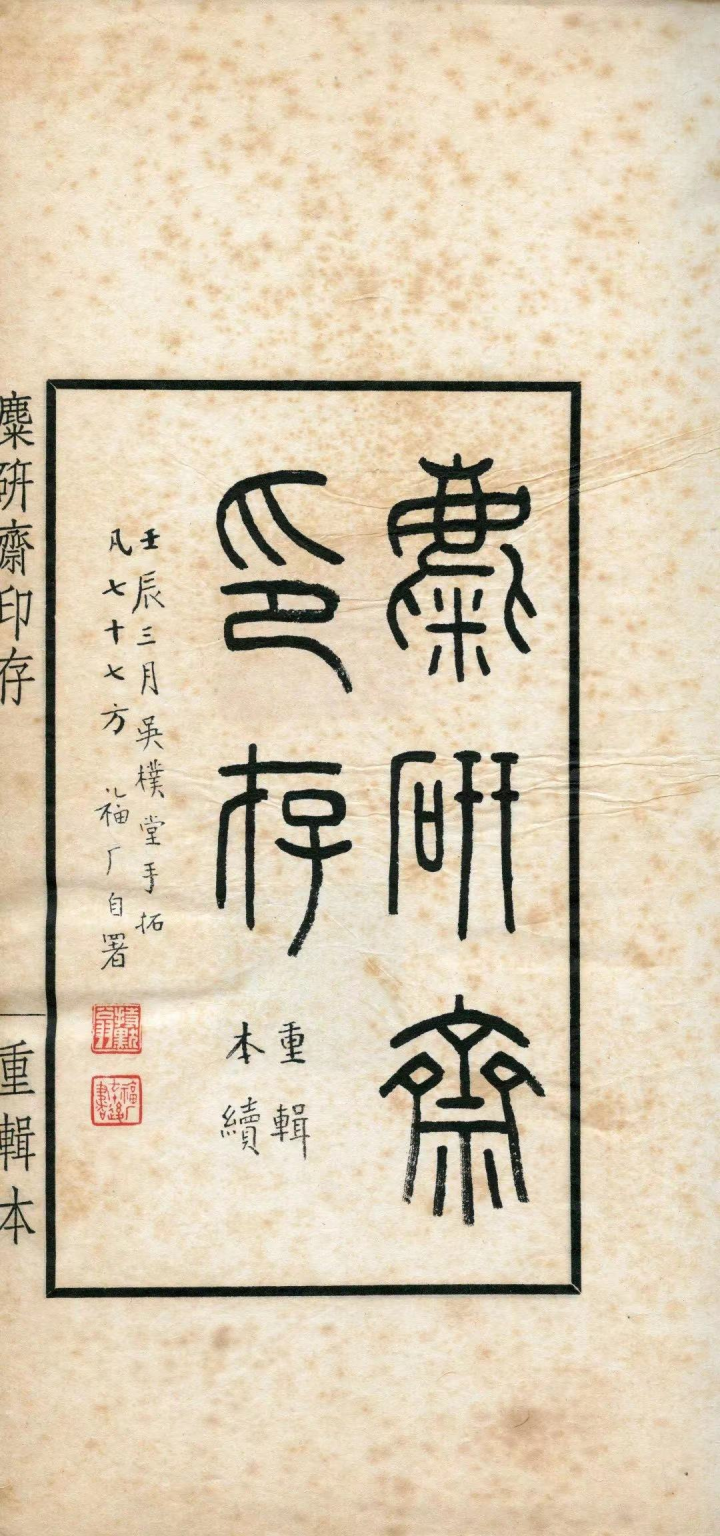

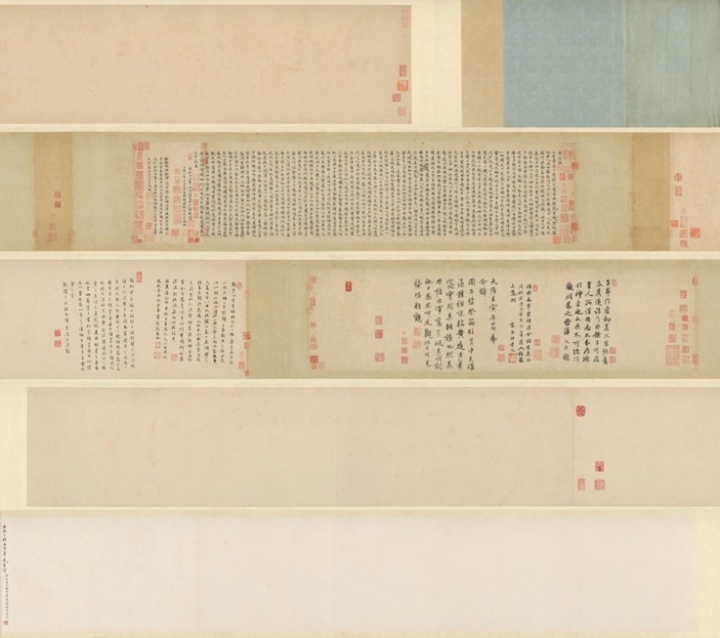

《麋研斋印存》扉页

《麋研斋印存(重辑本)》扉页

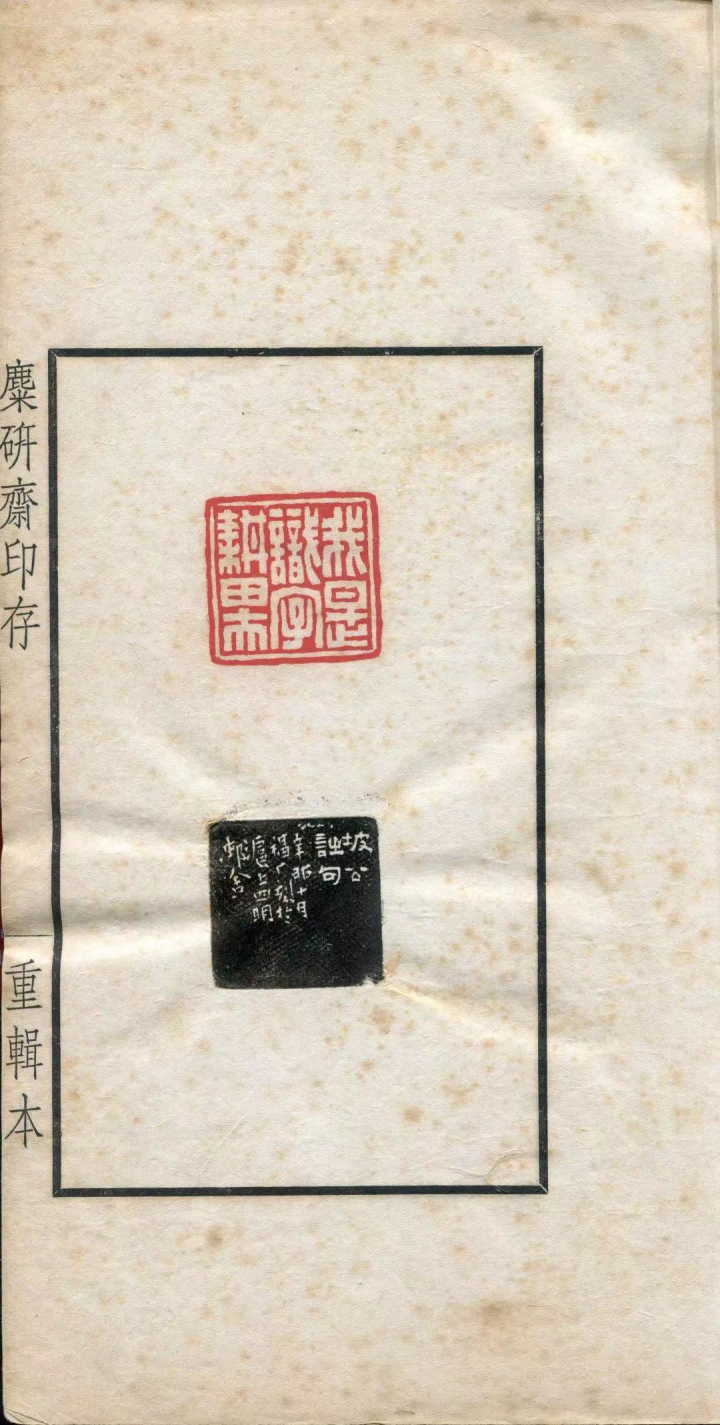

王福庵 我是识字耕田夫 篆刻《麋研斋印存(重辑本)》

王福庵博闻强记,治学严谨、一丝不苟,一生致于书法篆刻的创作、金石文字的研究,硕果累累。同时,对参与创办的西泠印社事业也是尽心竭力,并能摒弃门户之见,“他若能文章、工书画者,无不各极所长,足以永斯文之绪,系邦人之望于杭人也”,如此胸怀,吸引各方有识之士共同“保存金石、研究印学”。王福庵的篆刻创作,“在继承浙派质朴简古的刀法和篆法基础上,吸收邓石如派的圆活体势和古玺及宋元朱文形式,以增其雅妍,拓宽了创作手法”,“能融会各家之长,自成一路,既有严谨工稳,又兼淳古苍韵之趣,故当时有人名之为‘新浙派’”。在他数以万计的作品中,“尤以细朱文多字印为出类拔萃,精整端宁中见妩媚典雅”。

《王福庵篆刻字汇》内页

《王福庵篆刻字汇》内页

近年来,王福庵的书法篆刻作品越来越受到青睐,藏家亦不吝于公开私藏,与出版社共襄其事,使王福庵的著作、印谱、书法作品得以化身千百,嘉惠书林,津梁后学。这些经方家精心编选的出版物,收罗了几乎所有王福庵留存于世的篆刻作品精华,又凭借日益精微的印制技术,附以高清摄制的印石照片,令读者犹如摩挲原石。

然而,这些出版物毕竟是印谱形制,读者如需检索单字以作为创作参考,很不方便。于是,编者不揣浅陋,以双江楼所藏《麋研斋印存》《麋研斋印存续集》《麋研斋印存重辑本》、文雅堂所藏《麋研斋印存重辑本续》、上海图书馆所藏《福厂印稿》,为原始资料,将原拓数字化后进行逐字编辑,聚沙成塔,汇成本书。为方便当代读者翻检,一改以往篆字工具书的体例,以汉语拼音为序,并最大限度使用规范的繁体字。需要提醒读者注意的是,印章整体释文与其切割后单字的释读字形存在不同,本书使用单字释读用字,以免歧义。

《王福庵篆刻字汇》拼音检字表

《王福庵篆刻字汇》笔画检字表

《王福庵篆刻字汇》部首检字表

在编辑本书时,处处有感于王福庵先生对金石文字的熟稔、对分朱布白的巧思、对“遵修旧文”的严谨。踵武前贤,道阻且长,唯有脚踏实地,行而不辍。

囿于编者的学识水平和收集能力,本书定有讹误遗漏,还请读者方家指正。

《王福庵篆刻字汇》内文

《王福庵篆刻字汇》内文

“转载请注明出处”

叶芳芳

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号