温岭里箬:默默无闻的小渔村为何能年均吸引十万观光客

2022浙江文化和旅游总评榜大众投票于5月4日正式结束。在参与公众投票的七大榜单中,首次参与角逐的乡村博物馆竞争激烈。

名单中,“温岭海洋民俗馆”的名字,让记者眼前浮现出民俗馆所在的里箬村那位热爱非遗文化的村支书陈恩祥。过去十年,他带着村民,合着大奏鼓的鼓点,把一个经济基础薄弱的无名小渔村,打造成了现在年均接待10万游客的旅游村。

力排众议重修石屋

留住全村人的乡愁寄托

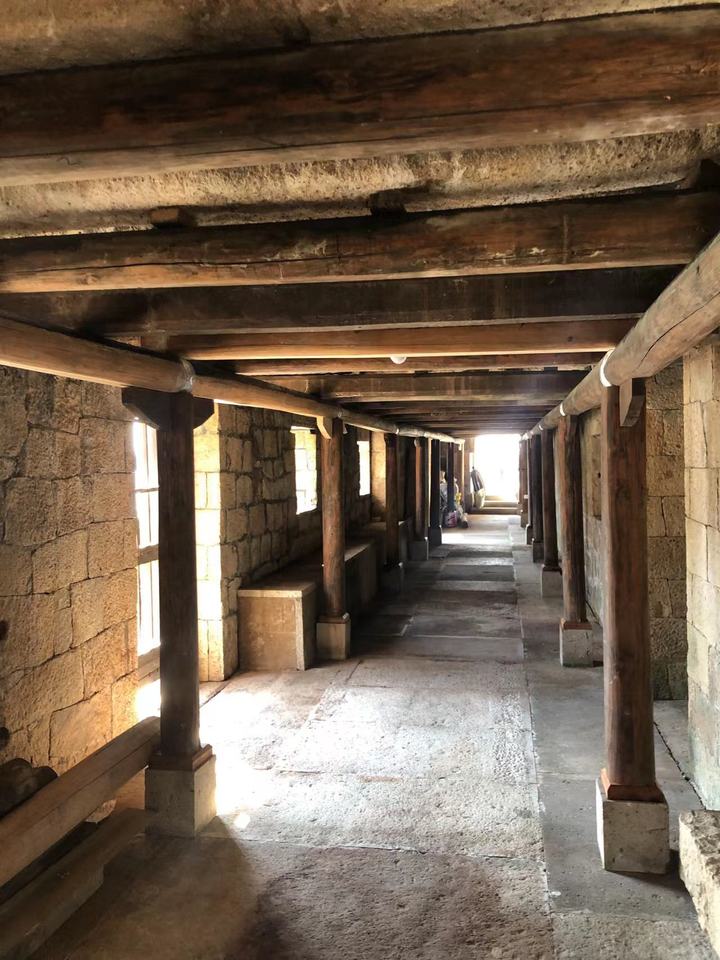

依山傍海的里箬村,石屋像火柴盒般高低错落覆盖在山海间。村里最有名的建筑,是陈和隆(上世纪初温岭一带最大的渔业资本家)旧居,为一片集观海阳台、住宅、炮台、花园于一体的石木结构建筑群,门窗、栏杆、石柱皆用青石,图案花纹颇为精致,屋檐石雕栩栩如生。

如今,这座颇有渔区石建筑特色的省级文保单位被改造成主题为“风从海上来”的海洋民俗馆,拥有5个主题展厅以及大奏鼓传习所,收纳了海洋生产生活用具、民俗(表演)道具以及海洋剪纸、海角版画等200余件藏品。

今年三月初,本报记者曾驱车拜访此地,遇见了里箬村的村支书陈恩祥。高瘦的个子、黝黑的皮肤、沉稳耐心的讲解,是他留给记者的初印象。上周末,记者再次回访了他。

陈恩祥出生在里箬,从小听着陈和隆和石屋的故事长大。

“2002年我到村委工作,当时旧居因年久失修,不仅门窗瓦片破败,屋内的梁柱、楼梯也朽损严重。”陈恩祥回忆。2004年8月,强台风“云娜”登陆温岭石塘镇,陈和隆旧居有两座建筑的房顶直接被吹垮,墙面摇摇欲坠。台风一过,陈恩祥就向上级递交了修缮申报书。

修缮前的旧居屋顶

当时,里箬村不仅缺乏资金,村民们也普遍不理解:相比关注这些老房子,为何不先修村里泥泞的道路?但在陈恩祥看来,旧居的修复更迫在眉睫。“一旦坍塌再想修复就难上加难,里箬村的文化恐怕也要断根。”

从2005年开始,温岭市文广新局拨专款维修陈和隆旧居。为了尽量恢复原貌,村里不仅来了省内建筑专家,陈恩祥还特邀陈和隆的孙辈共同参与。“他们曾居住于此,熟悉房屋结构,就是张‘活地图’。这片石屋不只是他们的祖宅,也是全村人的乡愁寄托。”

旧居修缮前

旧居修缮后

在历时四年分三期维修后,温岭市和石塘镇又联合在旧宅内筹建海洋民俗馆。2010年3月,民俗馆正式开馆,收藏了200多件图片和实物。

组织手艺人维护展品

他眼中的镇馆之宝有哪些

“一层通过图片展示石塘的风土人情,二层布置温岭海角版画展。底层曾经是陈家的装卸货码头,我们就陈列着早年渔民渔船上的生产生活工具。后面一幢建筑的三层分别展示了渔区舞蹈大奏鼓、石塘七夕习俗和温岭民间剪纸……”穿梭在海洋民俗馆的各个房间,陈恩祥如数家珍地为记者讲解着。作为展馆的主要维护人,陈恩祥曾带领村干部挨家挨户鼓励村民捐赠或重新制作各类展品。

“像小人节使用的彩亭、闹元宵使用的扛台阁(彩轿),上面的小纸人造型丰富,制作精美,外观都需要用到彩纸裁剪捆扎来装饰,是极费精力的高难度手艺活。因为靠海空气湿度大,三年左右纸张就会变形和褪色,我们会定期组织村里的老手艺人重新制作。有的老人已年过八旬,为了让更多人看到本地百年传承的非遗文化,大家都尽心尽力地去完成各自分工。”陈恩祥说。

提起镇馆之宝,除了大奏鼓、彩亭、扛台阁外,他还重点推荐了旧居花园东墙的石碑《陈氏小园记》和悬挂于西幢中厅的“急公好义”匾额,记载了房屋建造的始末和村民世代恪守的祖训。“两件‘宝贝’时刻提醒着每位里箬人,祖先是如何用智慧发家致富,又是如何与人为善,努力成为受人敬仰和爱戴的人。”

《陈氏小园记》

从2013年开始,陈恩祥带动全村先后投入250万元,结合海洋民俗馆、大奏鼓传习所、文化礼堂以及文化广场,打造了1700平方米的综合性文化体,并建立了藏品管理、安保消防等运行机制。为了保护石屋里的木梁木不受梅雨的潮湿和腐败,除了陆续配备防潮设施,每隔两三年陈恩祥还会向温岭市申报,请来工匠对房屋内的木料进行整修和更换。

优美的海景,错落有致的石屋石墙,还有大奏鼓、扛台阁、小人节等特色民俗,让陈恩祥看到村里发展旅游业的广阔前景。

陈恩祥(右一)带着村委自买水泥,运用从维修师傅“偷学”来的技术,更换民俗馆门前排水沟的破损石块。

自2008年3月担任村支书后,他先带领村委移走了村里的垃圾山,整治成一座小花园。2010年,全村完成道路硬化,公共场所及主要道路都安装了路灯;2012年,交通和渔业两用的入村公路正式启用;2020年,古民居修缮、古道改造升级以及渔用码头修复陆续完成……十年间,这个曾经默默无闻的小渔村,成为每年可吸引十多万人次慕名观光的旅游村。

引流研学增加村民收入

未来要开发游线把资源串珠成链

2022年,温岭海洋民俗馆成为全省首批乡村博物馆之一。

今年3月,陈恩祥在村里年轻人的建议下打造了研学基地。孩子们可以体验到大奏鼓表演、织鱼网、用贝壳做风铃以及打鱼面和做糖龟等各类活动。

孩子们在民俗馆学习织鱼网

孩子们学习做糖龟

“3月初,我们接待了第一批研学团。当他们穿上鲜艳的渔婆装、带上独特的羊角帽、跳起粗犷而诙谐的舞蹈,一下子爱上了这里。不过我们的接待能力有点跟不上,手忙脚乱间也获得许多宝贵经验。”陈恩祥坦率地笑道,为了增强体验效果,同时增加村民收入,每个活动项目他都安排了村民参与组织,特别是国家级非遗大奏鼓还专门组建了一支年龄从30~80岁的表演团队,接待之余还会接些商演,在留住传承人的同时吸引年轻人加入,为活化非遗提供了一条新路。

经过两个月的磨合,已经有20余位村民加入了接待团队,有的负责解说,有的负责安全,有的负责保洁,每个人平均能获得150元/天的收入。陈恩祥和村委还制定了接待方案:哪些项目可以优先推荐?要投入多少人力?如何错峰安排活动时间,保证每个孩子都有较好体验?他们都一一做了规划。

孩子们体验大奏鼓表演

现在,陈恩祥还计划围绕以海洋民俗馆和文化礼堂,邀请专家来开发精品旅游线路。“文化建设是漫长的过程,我们修缮了石屋、石墙,开设展馆系统展示海洋文化,还有国家级非遗的传统舞蹈‘大奏鼓’与石塘七夕习俗‘小人节’,这些资源如果能‘串珠成链’,可以帮助里箬村拓展更广阔的旅游市场。”

采访结束时,陈恩祥站在一间闲置的石屋里憧憬未来。这里明年将被改造成土特产销售点和咖啡厅,石屋外侧的阳台将会摆上几张小圆桌,游客可以在此休息片刻,点杯饮品,欣赏夕阳。

(图片均由受访者提供)

黄望巧

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号