丽水地名故事丨龙门岭的来历

龙门岭位于丽水市城南行春门北,处州中学东,囿山路以南,东接大洋河景观公园,濒临瓯江。

龙门岭古时称作“迎秋岭”,“行春”对应“迎秋”,与同为莲城六门之一的行春门相呼应。由于丽水方言的“迎秋”与“泥鳅”同音,久而久之便在人们的口语中将“迎秋”说成了“泥鳅”,有损学府所在地形象,也让百姓心中有梗,认为名称不吉利,望子成龙变成望龙成“鳅”了。于是,在清·嘉庆年间(1796—1820),教授张骏便把“迎秋岭”改成了“龙门岭”,期冀芸芸学子能鱼跃龙门,光宗耀祖。清·道光《丽水县志》有载:“迎秋岭,在府学东。嘉庆间,教授张骏因俗呼‘迎秋’为‘泥鳅’,改题‘龙门’字以傍之。今或昧其故名矣。”

龙门岭安置小区

龙门岭的西侧为处州府学,历代培养了许多栋梁之材。据统计,自唐末至清末,考中进士榜的唐代有10名,五代6名,宋代953名,元代19名,明代129名,清代14名。自处州建郡以来的1280多年间,共有1241人中进士,其中状元2人,榜眼4人,探花2人,至于荐举、庇荫、选中的人才更是不计其数。现址的处州中学,为丽水中学迁建到城北新校址后,于2009年由原来的大洋路学校初中部与江滨中学合并成立。

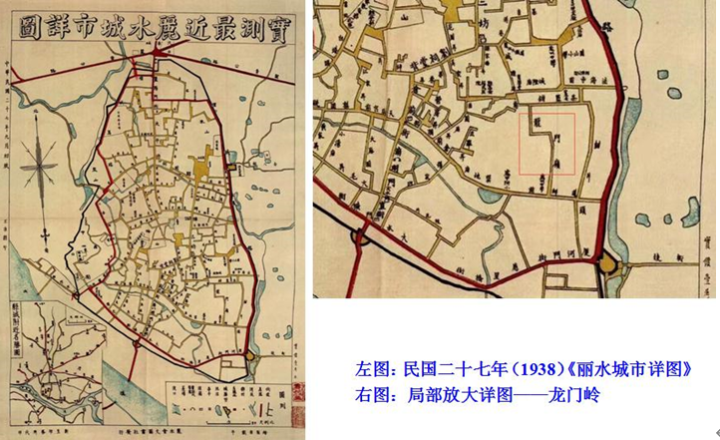

民国版《丽水城市详图》—红框处为龙门岭(图片来源:《丽水大辞典》,丽水市档案局编)

丽水府学自唐元和十二年(817),处州刺史李繁(“白衣丞相”李泌之子)在檡山(今梅山背西)建孔庙,办府学,还请了大诗人韩愈作《处州孔子庙碑》;宋景祐四年(1037),知州军事孙沔(一说为其前任)将府学从檡山迁至贵恕铺(今处州中学礼堂旧址),“贵恕铺”建了州学后就叫“迎秋岭”;明万历二十二年(1594),处州知府任可容在圭山文昌阁东西面分别建立南明书院和圭山书院;清乾隆十七年(1752),南明书院和圭山书院合并为莲城书院。清光绪二十八年(1902),根据清政府颁布的《兴学诏》,经温、处学务分处总理孙诒让筹划,处州知府赵亮熙改原府属“莲城书院”为“崇正学堂”,至此府学终结。清光绪三十一年(1905),知府刘瀚改崇正学堂为处州中学堂。1911年,省咨议局决议将府中学改为省立,处州中学堂因而更名为“浙江省立第十一中学”,1933年改名为“浙江省立处州初级中学”,1938年改称“浙江省立处州中学”,1954年更名为“浙江省处州中学”,1956年定名为“浙江省丽水中学”。

行春门

龙门岭周边至今尚有晋、唐、宋、元、明、清、民国多个朝代的文化遗存和遗址,也是最为集中之地,包括厦河门、莲城书院、法海寺,城隍庙、巽峰阁、应星楼和大士阁旧址等,以及周边的大猷街、文昌路、刘祠堂背、三坊口、梅山脚、仓前、大水门等历史文化老旧街区。

两百年前,清朝教授张骏将“迎秋岭”改称“龙门岭”,可谓金声玉润,留芳百世。百年前,孙诒让先生筹办的“崇正学堂”以“学求精通,识求高超”理念立人立德。如今的处州学子们正孜孜以求,勇于探求科学真理与人文精神。祝愿他们在求学的路上无悔青春,不负韶华,学业所成,前程似锦。

“转载请注明出处”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号