从“云种树”到“网络奔现” 他们在沙地种云杉

在今年4月中旬那场席卷大半个中国的沙尘来临之前,媒体人沈建和许多一直生活在江南的人一样,认为沙尘暴是“活”在地理书和新闻上的。当沙尘跨过长江来到他身边,沈建先是困惑:做了这么多年绿化造林,为什么沙尘暴又卷土重来?继而思考:树种了到底有没有用?在沙漠种树是不是违反自然规律?我们究竟还能做些什么?

4月22日,在第54个世界地球日之际,沈建跟着蚂蚁森林春种团来到内蒙古赤峰市克什克腾旗。在这个浑善达克和科尔沁“两大沙地”结合的地方,沈建不仅种下了自己的第一棵沙地云杉,还看到了一群通过各种方式守护生态的人。

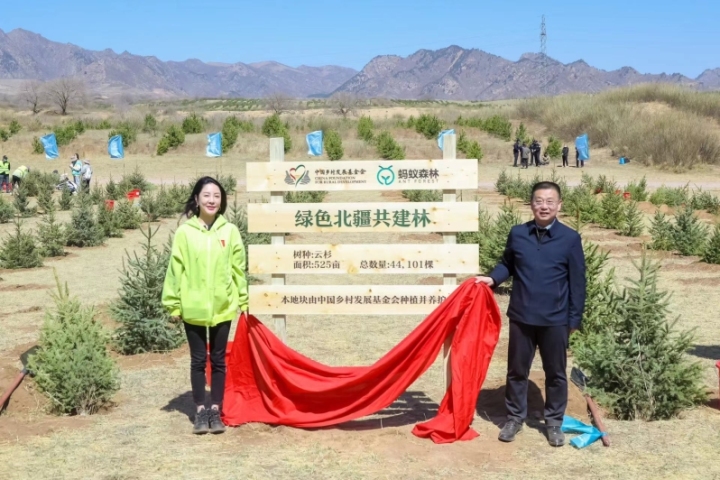

4月22日,2023蚂蚁森林春种现场,百名代表在浑善达克沙地规模化林场种植云杉。

沙尘暴来袭

国家林草局规划院荒漠化监测处处长孙涛从事的就是沙尘暴监测工作。今年春天,因为接二连三的沙尘和由此而来的社会质疑,孙涛忙得够呛。但他依然坚持科普,“得让别人知道沙尘暴是怎么回事,它从哪来的,下一步怎么发展,影响程度怎么样。”

据孙涛介绍,沙尘暴有三个成因,冷空气剧烈活动是沙尘暴形成的动力条件,沙尘源是沙尘暴的物质基础,不稳定的空气状态则是重要的局地热力条件。然而,冷空气的剧烈活动和不稳定的空气状态非人类所能左右,“我们能影响的只有一个沙尘源。”

沙尘源治理是一个庞大工程。在孙涛看来,至少包括荒漠生态系统修复;植树种草固沙,建立生态屏障;重视宣传科普,提高民众参与度以及加强国际合作,推动全球环境治理等方面。

从国内看,在荒漠生态系统修复上,《全国防沙治沙规划》《北方防沙带生态保护和修复重大工程建设规划》等,为推进沙尘源区山水林田湖草沙综合治理,推进三北防护林体系建设、天然林保护修复、京津风沙源治理、草原保护修复、矿山生态修复等工程提供了依托,以此增强荒漠生态系统的稳定性,减少土壤风蚀,减轻沙尘暴强度。

在植树种草固沙,建立生态屏障上,由于沙尘源区大多是裸露的尘土,要阻止这些尘土被风吹走,可行且最有效的方式就是增加植被、固土。“植被对防治土壤风蚀具有重要作用,特别是沙生植物,它们根系发达,固沙能力强,水分蒸发少,在旱地容易存活。”孙涛说,通过在沙尘源区植树种草,可以提高植被覆盖率和生物多样性,降低土壤的释尘量和地表风速,阻止沙化土地扩张,恢复和改善生态环境。

“尽管我们没办法消灭沙尘暴,但至少可以努力减轻它带来的危害。”孙涛想呼吁更多社会力量参与进来,与国家和沙尘源地相关部门合作,科学地进行沙尘源治理。他同时希望,提高公众对沙尘源治理的认知,个体能积极主动参与到荒漠化防治工作中去。

在地球上作画

孙涛所希望的,也是刘江明正在实践的。从2016年开始至今,陕西建设机械股份有限公司车间主任刘双明已经通过绿色低碳生活积攒的能量,在“蚂蚁森林”上种树2000多棵。而他在手机上种的这些柠条、梭梭、沙棘、山杏等,也被真实地种植到了阿拉善、锡林郭勒、鄂尔多斯等地。

像刘双明一样,云种树网友在蚂蚁森林上已有6.5亿。他们累计种树超过4亿棵,涉及19个省份,总绿化面积超过450万亩。蚂蚁森林也成为了对沙尘源治理的我国最大的公益性工程。

蚂蚁集团宣布未来三年再捐1亿元,通过蚂蚁森林支持浑善达克沙地生态治理。

4月22日,刘江明“网络奔现”。填土,踩实,围边,浇水,他在克旗浑善达克沙地规模化林场种下了一棵云杉。这种常绿乔木,能耐干旱和寒冷的环境条件,正是当地的原生树种。

“来之前有人问我,在沙地甚至沙漠种树,树种是怎么选择的?存活率高吗?究竟什么时候它才能自成系统而不需要人类再继续管理了?这些也是我自己有疑惑的。”

对于刘江明的疑问,前NASA数据科学家、生态学博士张弓的理解是,国家选择河北省雄安新区白洋淀上游、内蒙古自治区浑善达克沙地、青海省湟水流域作为三个新建规模化林场试点有其科学性。以浑善达克为例,刘江明种树的地方有西拉木沦河,地下水和地上降水条件相对来说都不错,因此它拥有自我维持生态并向前驱动的基础条件。

在树种选择上,张弓认为原生树种是最好的。当原生树种有多种,且一些是比较脆弱的情况下,则优先选择先锋树种。“比如梭梭,它根系发达,同时又有一定的冠层结构,能起到防风固沙的作用,当它立住并长大之后,林下植物才能生长,并逐渐形成生态系统。”

这是一个人类观察自然并合理选择生态修复的过程。在这些年植树造林的努力下,张弓从卫星上看到,一个个绿色的像素点规整地成线成圈,“这就是人工林,是我们人类在地球上作的画。”

当然,生态群落的形成不是靠一棵树也不是靠一种树,它可能需要几十年甚至上百年,“而且有的东西就是环境本身的禀赋,大家要有耐心,更要有对自然的认知和敬畏。”张弓说。

普及认知 探路森林

4月22日,作家、纪录片导演周轶君也在浑善达克沙地种下了一棵云杉。这不是她第一次在沙地植树,也不会是最后一次。从2021年筹拍纪录片《碳路森林》开始,从内蒙到云南都留下了周轶君的足迹。一边走拍她也一边思考,她所要传达和普及的究竟是什么?

周轶君在给云杉填土。

“提到环境保护,很多人可能跟我一开始的时候一样,只是一个模糊的概念,知道环保是好事,但这个好体现在哪儿?它和人类、和个体的连接点又在哪儿,不知道。”周轶君说,《碳路森林》给了她一个窗口,让她看见了普通人的生活方式与环保的关系,看见了种树和动物保护之间的关系,看见了在山区、在荒漠的种植人,看见了有志于环保的企业和国际间的碳减排目标……“不同的珠子串在一起,让我对自然、对环保有更深的认识。”

而扎实的认知,正是她希望纪录片所传递的。“所谓人和自然的关系,首先得是我们去认识和了解它,当我们了解得更多,就自然而然会知道我们能做什么。”

对普通人来说,或许是通勤路上的骑行步行和公交,或许是闲置商品的买卖,或许在超市里少用一个塑料袋;对企业来说,或许是选择更环保的生产材料,或许是优化生产工艺减少污染,也可能是投入更多力量参与环保建设。在周轶君看来,环保实践是一次对人与自然关系理解的“全新旅程”,很多从书本上得来的环境知识,都将在亲身体验的过程中被“重塑”。

“每个人从自己做起,关注环境,不破坏环境,这就很好。”孙涛也认为,环保不是情怀,而是具体的人做具体的事,从生产、生活各个角度来践行的低碳行为。

正如周轶君在纪录片最后所说,这一趟旅程,把她带入了一个更真实的自然。沈建也感受到,在一个更真实的自然里,人类要生存和发展,也必须给其他生物留一条生路。“帮助大自然减轻压力,就是在帮助我们自己。”

“转载请注明出处”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号