晚潮|宋韵:名臣吴处厚,不朽诗文写诸暨

吴处厚这个名字,当前的人们有些陌生,可在北宋仁宗至哲宗时段,他是鼎鼎有名的肱股之臣。不过其生平资料相对不足,《宋史》《诸暨县志》的记载也不甚清晰。但随着宋韵文化研究的深入,他那些湮没在古籍中的诗文渐渐为更多人熟知。

吴处厚是福建邵武人,生卒年不详。宋仁宗皇祐五年(1053)中进士。仕途历经仁宗、英宗、神宗、哲宗几朝,一度深得宋仁宗宠信,曾被封为将作丞,以后又任过大理寺丞、卫州知州等职。

他在朝廷时与中枢风云人物蔡确、王珪、王安礼、舒亶有时结盟,有时扳手,既有风头劲健之时,也曾遭遇失魂落魄的困境。对那些侯门深海的是是非非,恩恩怨怨,我们没有必要、也无法理清其中经纬。

本文仅述说吴处厚在越州诸暨任职时所写的部分诗文。

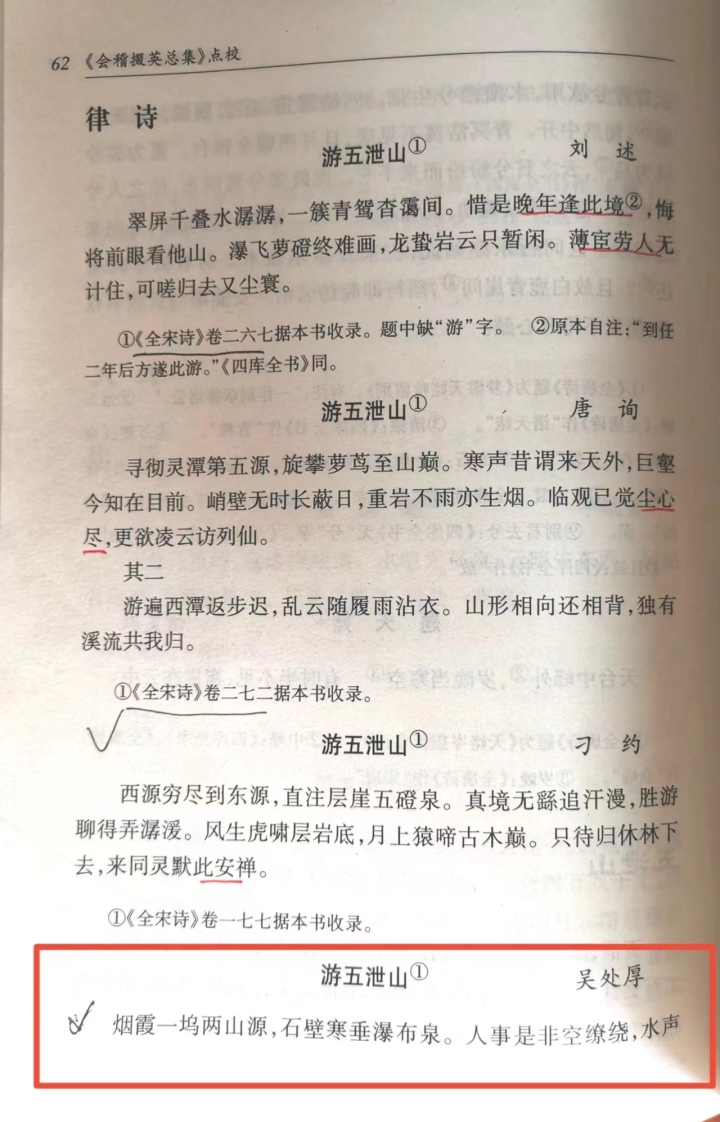

吴处厚《游五泄山》诗作。

一、与刁约唱和五泄山

吴处厚在诸暨任主簿是在宋仁宗嘉祐(1056-1063)中期,科第高中后,他的仕途起点并不算高,但后劲充足,撰文泼墨又见功力。他在诸暨时所作《游五泄山》诗传播较广:“烟霞一坞两山源,石壁寒垂瀑布泉。人事是非空缭绕,水声今古自潺湲。月留吟客眠寒榻,风送樵翁下翠巅。檀篆未消炉火燠,夜长人静好谈禅。”当人们踏入五泄奇妙仙境,那尘世间的是非,那莫名的烦恼,也被如画的瀑布冲涤而去,夜深人静,潜心物外,檀香袅袅,炉火温沁,修禅说佛好境地。

吴处厚这诗是和越州知州刁约的五泄山水诗而来。刁约《游五泄山》诗如下:“西源穷尽到东源,直注层崖五磴泉。真境无繇追汗漫,胜游聊得弄潺湲。风生虎啸层岩底,月上猿啼古木巅。只待归休林下去,来同灵默此安禅。”五泄景区分西源、东源,五磴泉是指要登完五级才能领略瀑布全景,灵默是唐朝禅宗五泄寺开山祖师。

刁约(994-1077),字景纯,北宋天圣八年(1030)进士,刻苦学问,擅诗能文,履历丰富。他个性随和,宾朋盈门,与范仲淹、欧阳修、司马光、王安石、苏轼等都相友善。查南宋《嘉泰会稽志》记载,刁约在嘉祐五年(1061)出任越州知州,次年底外调,仕途通达。刁约去世后,苏东坡痛写《哭刁景纯》:“此老如松柏,不受霜雪槁。”后又凭吊其墓,写下《祭刁景纯墓文》,可见两人感情之深。

吴处厚与刁约的游五泄山诗作,首见于北宋孔延之《会稽掇英总集》,该集编就于熙宁五年(1072),属时人收录了时作。《全宋诗》所收刁、吴两诗,也是据《会稽掇英总集》记载而来。

关于五泄山水,宋以前郦道元、灵默、良价、周镛、贯休写下不少诗文,禅意浓浓,但把五泄比作“小雁荡”,似首见于刁约笔下。

距五泄山水不远处有个玉京洞,也是诸暨一大名胜。吴处厚、刁约这对诗友,又有律诗唱和,刁约作了《玉京洞诗》,吴处厚和诗为《次韵和刁景纯玉京洞诗》,《国朝三修诸暨县志》卷十二对两诗有收录,此处不再引述。通过这些相互唱和的诗作,可察吴处厚与刁约相处融融之一斑。

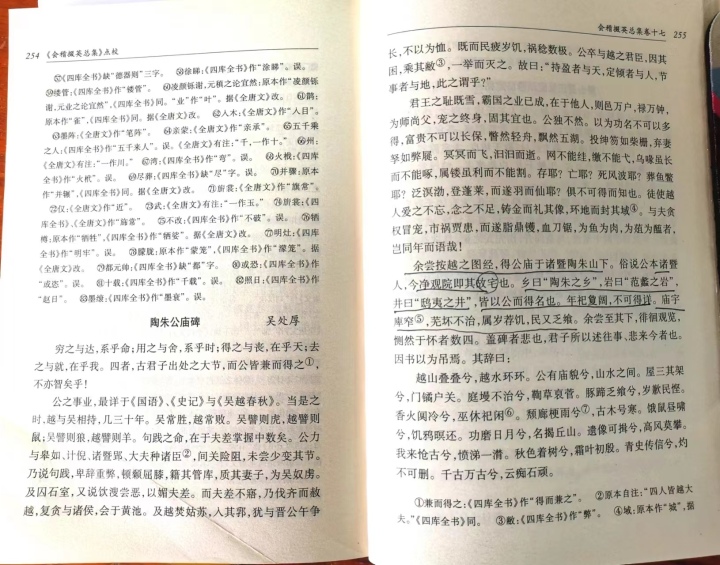

吴处厚撰《陶朱公庙碑》。

二、挥笔留芳范蠡庙

如果说吴处厚为越州故园所写诗作是锦上添花,那么他当年挥笔所写的《陶朱公庙碑》则是独一无二,至今传颂,成为西施文献的组成部分。

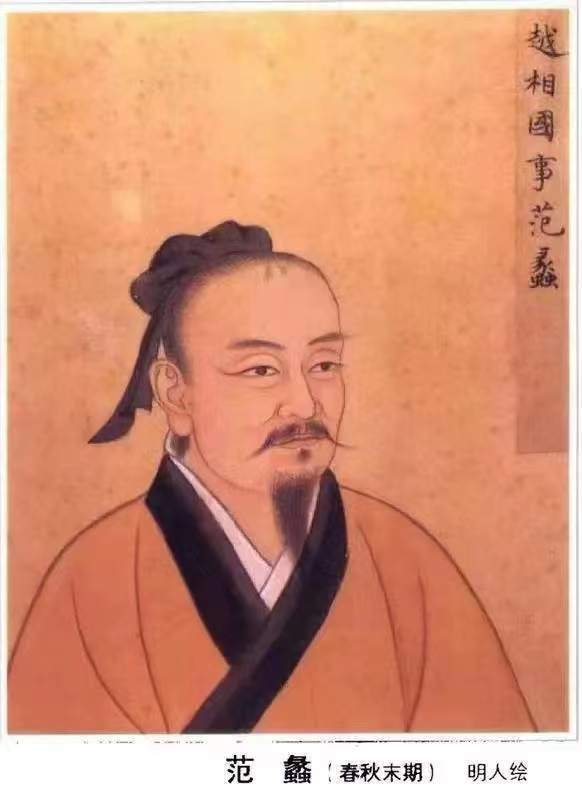

诸暨原是越国古都,其后越都迁往会稽复兴广大。当年勾践兴越灭吴,范蠡就在这块沃土上奠基立业。与此相应,允常、勾践、范蠡、西施、郑旦在此地有不少古迹留传,而范蠡古迹丰沛,诸如范蠡庙、范蠡岩、范邻坊、范蠡坛、陶朱山等。南朝夏侯曾先的《会稽地志》(见《嘉泰会稽志》卷九转引)记述了诸暨陶朱山古迹:南有范蠡坛、陶朱庙。夏侯曾先约为南朝梁代(464-549)时人,也就是说至少在1500多年前就有文字记载到这些古迹。

明人所绘范蠡像。

唐朝诗人张蠙有《经范蠡旧居》诗:“一变姓名离百越,越城犹在范家无。”在吴处厚之前不久,范仲淹任越州知州,也专程到诸暨寻访范蠡古迹,并写下“翠峰高与白云闲,吾祖曾居水石间”等诗作。范仲淹任职越州是在宋仁宗宝元二年(1039),比吴处厚出任诸暨主簿仅早二十余年,可说是近在眼前。

范蠡庙又称陶朱公庙,吴处厚所写《陶朱公庙碑》是不朽之作,北宋《会稽掇英总集》和历代《诸暨县志》都载录,因引用全文太占篇幅,这里选取几节:

碑文开头就气象恢宏:“穷之与达系乎命,用之与舍系乎时,得之与丧在乎天,去之与就在乎我。四者,古君子出处之大节,而公皆兼而得之,不亦智矣乎!”吴处厚钦羡地点明了范蠡是“四者皆俱”的非凡人物。

接下来吴处厚进一步描述:“君王之耻既雪,霸国之业已成,在于他人,则邑万户,禄万钟,为师尚父,宠之终身,固其宜也。公独不然,以为功名不可以多得,富贵不可以长保。瞥然轻舟,飘然五湖。”范蠡视功名为浮云,潇洒转身离去的处世方式,吴处厚仰慕不已。

吴处厚又讲述了陶朱公庙的文字线索:“余尝按越之《图经》,得公庙于诸暨陶朱山下。俗说公本诸暨人,今净观院即其故宅也。乡曰陶朱之乡,岩曰范蠡之岩,井曰鸱夷之井,皆以公而得名也。年祀敻阔,不可得详。”

内中所说《图经》当指北宋大中祥符年间(1008-1016)官修的《越州图经》,即这本书对陶朱公庙作了记载,但此书已佚,不见原貌。至于陶朱公庙到底建于何时,吴处厚认为岁月太久远,难追其详。不过我们看到了有些史册地志记载到陶朱山的范蠡寺庙初建于东晋,唐天祐年间作了重修,有一门额的“藏经之殿”为唐代诗人皮日休题写,这些文字可稍添范蠡祠庙的古风流韵。

吴处厚随后的吊辞颇为动情:“越山叠叠兮,越水环环。公有庙貌兮,山水之间。屋三其架兮,门鐍户关。庭墁不治兮,鞠草裒菅……我来怆古兮,愤涕一潸。秋色着树兮,霜叶初殷。青史传信兮,灼不可删。千古万古兮,云痴石顽。”

这篇《陶朱公庙碑》有叙述、有感怀、有追溯、有前瞻,气势磅礴,力贯千钧,吴处厚收放自如,恰到好处,自然流出,诚为一代名篇。

吴处厚以能诗擅文名享士林,蔡确在未当宰相之前,就向他请教如何写好诗赋。时人论吴处厚作文富有气势,雄壮喜人,从这篇碑记也得到了某些印证,确是一位文坛高手。

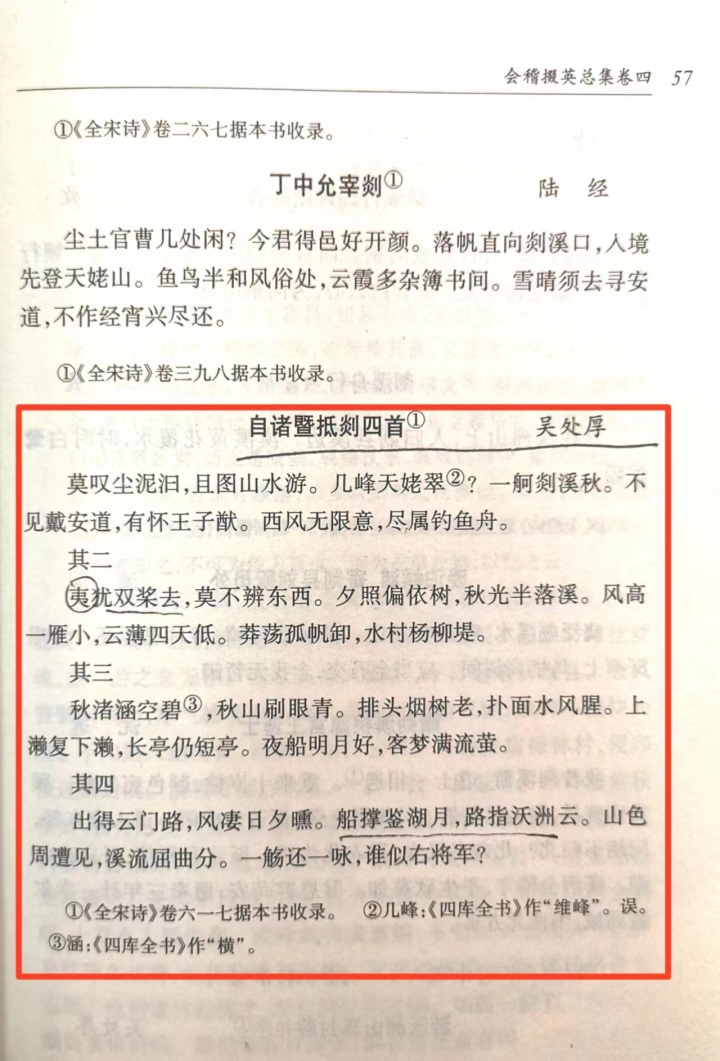

吴处厚《自诸暨抵剡四首》诗作。

三、吴处厚诗作是对“浙东唐诗线路”又一实证

在人们的朦胧印象中,唐朝与宋朝似乎遥远,其实细考岁月并非那样。按现有浙东唐诗之路大致所定时限,上起东晋,主体唐朝,下迄五代。五代末年为960年,也是北宋的起始之岁,所以北宋前半叶如范仲淹、王安石、吴处厚、刁约等履职越地官员时所写诗作,对浙东唐诗线路具有重要参考价值。古代的交通线路,只要岁月不太久远,无论陆路还是河流都相对稳定。且看吴处厚实地所写诗作对浙东区域,即诸暨与剡(今嵊州、新昌)的沿途风景如何描述,他写下了四首《自诸暨抵剡》诗作:

其一:莫叹尘泥汩,且图山水游。几峰天姥翠?一舸剡溪秋。不见戴安道,有怀王子猷。西风无限意,尽属钓鱼舟。

其二:夷犹双桨去,莫不辨东西。夕照偏依树,秋光半落溪。风高一雁小,云薄四天低。莽荡孤帆卸,水村杨柳堤。

其三:秋渚涵空碧,秋山刷眼青。排头烟树老,扑面水风腥。上濑复下濑,长亭仍短亭。夜船明月好,客梦满流萤。

其四:出得云门路,风凄日夕曛。船撑鉴湖月,路指沃洲云。山色周遭见,溪流屈曲分。一觞还一咏,谁似右将军?

诗中描述北宋时从诸暨到嵊州、新昌的水道陆路、人文典故,就是今人所提“浙东唐诗之路”范围。历史本身是延续的,吴处厚包括范仲淹、刁约、丁宝臣等在越地所作诗作,是对浙东唐诗地域作了又一次文字佐证,希望相关人士能注意这些历史文献。

诸暨是吴处厚入仕之路的起点,其后他进入朝廷政治中心,那翻手云、覆手雨的故事一幕一幕展现,令人眼花缭乱,叹为观止。然而,这些欲梳还乱的历史不属于本文写作范畴,就不去深入了。

因职位所限,吴处厚在诸暨的政绩,很大程度上体现在他所写古越诗文上。这些诗文流过一朝又一朝的岁月,具有很强的社会性和历史性,其意义不断扩大延伸。若将“文章千古事”特定在这个维度展开,那么这些诗文的内涵外延就更加丰富多彩。

“转载请注明出处”

陈骥

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号