烟霞深处丨“台州式硬气”,仙居的“方孝孺”们

“靖难之役”中的

仙居籍殉难者

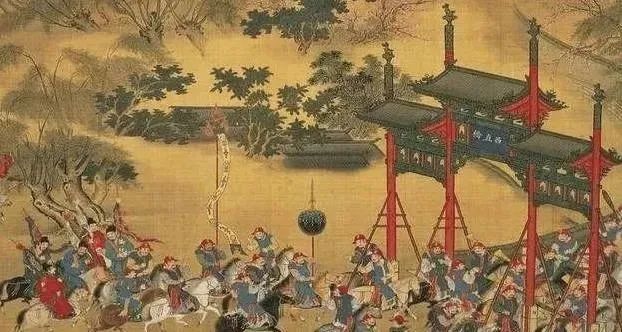

靖难之役,又称靖难之变,是整个大明最残酷、最悲情的内乱。建文元年(1399)七月初五,明太祖朱元璋第四子燕王朱棣以“清君侧,靖国难”为名起兵反叛侄儿建文帝朱允炆,战争持续三年,于建文四年(1402)六月十三攻下帝都应天(今江苏南京),建文帝失踪,朱棣登上帝位,是为明成祖。

靖难之役给明初刚刚得到恢复的社会经济带来巨大的破坏,尤其是战争剧烈的地区,所受的破坏更大,形成“淮以北鞠为茂草”的情况。这一场给全国人民带来巨大灾难的内战,用朱棣对方孝孺解释的话来说,“此朕家事”而已,不过是老朱家争夺皇位的内斗,但对于大明官员来说,这却是忠君与附逆的大是大非问题。很多官员见朱棣势大,赶忙转舵,向胜利者效忠。也有很多人选择站在建文帝一边,战争前力主削藩,把燕王朱棣视作朝廷的心腹大患;战争中为建文帝出谋划策,鞍前马后效劳,尽管出的主意很不高明,但忠心可嘉;战争后,建文帝下落不明,朱棣黄袍加身,以骇人手段大肆屠杀建文忠臣,许多官员仍然宁死不屈,绝不归顺,很多被凌迟处死乃至灭族。这份建文忠臣名单里,最著名的有齐泰、黄之澄、方孝孺、铁铉等,同时也有几位仙居籍的官员很抢眼,因忠贞不屈而名留青史,其中最著名的是卢迥和郑恕,与宁海的方孝孺(祖籍仙居板桥)一样,展示了流传千古的“台州式硬气”。

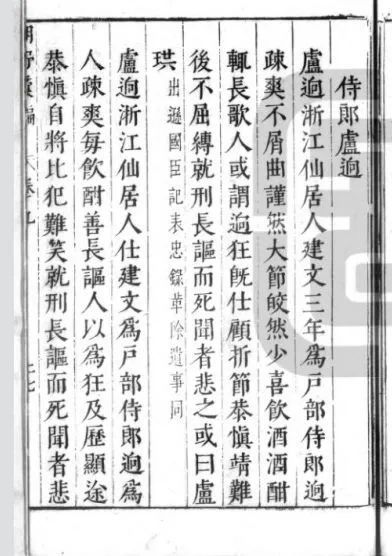

《明史·列传卷二十九》:“同时户部侍郎死者,有郭任、卢迥。……迥,仙居人。爽朗不拘细行。喜饮酒,饮后辄高歌,人谓迥狂。及仕,折节恭慎。建文三年,拜户部侍郎。燕兵入,不屈。缚就刑,长讴而死。台人祀之八忠祠。”

卢迥

卢迥(1368~1403),字士恭,二十六都西卢村人(今步路乡西炉村)。卢迥为人,在当官前后判若两人。他年少时狂放不羁,不拘小节,洒脱豪放,嗜酒如命,因为家境贫寒无钱买酒,往往脱下身上的衣衫换酒喝,喝醉后就击节高歌,旁若无人,俾睨天下,什么人都敢骂,乡民都称他是“狂生”。他独独对双亲十分孝顺,是远近闻名的孝子。当官后的卢迥,如同变了一个人,行为变得谦卑、恭敬、谨慎。卢迥学问好,擅长写诗,动辄数百言。洪武年间,卢迥入太学读书。他读书有个习惯,喜欢唱着读,多用“羽”声,声音圆润清畅。有一年元宵夜,明太祖到太学微服私访,听到有人似歌似吟,声音悠扬婉转,甚觉奇怪,故意敲门问询:“今夜花市十分热闹,你这位学生为何不去观赏?”这位读书人正是卢迥,不知道问话的人是当今皇上,回答道:“客人您怎么问这话?我的双亲大人已两鬓变白,不知今夜是否有灯可赏,而自己来京已有时日,可功名未就,想到此,心中十分愧疚,哪里还有心情去赏灯游玩?”明太祖见其恳切仁孝,便坐下来与其道古论今,卢迥纵论治国安邦之策,赢得明太祖的赏识。第二天早朝,太祖即刻召见卢迥,再次询问治国之策,卢迥从容应对,正合皇帝心意,当即授予户部主事之职。

建文三年(1401),卢迥升任为户部侍郎,当时靖难之役已经到了后期阶段,燕王朱棣的军队已经明显占据了优势。在这样的一种情况下,卢迥和同为户部侍郎的郭任一起负责给前线的将士们,按时调配粮草,供应各种后勤需要。建文四年(1402),朱棣攻陷南京,建文帝下落不明,卢迥等大臣被俘。朱棣几次派人劝降,并答应委以重任,卢迥不为所动,并大声说:“你为什么不快点杀了我?”一边引颈高歌,一边大踏步走向刑场,神态淡定自若,听到他歌声的人无不为之动容。卢迥死后,族人遭到诛杀。卢迥有一侄子名卢参,时任海丰县通判,受到牵连被投入监狱,关了好几年,备受折磨,以致于体无完肤。后来仙居籍官员时任刑部郎中的张伯厚援救,得以死里逃生。

郑恕

另一位死于靖难之役的仙居籍官员是郑恕,论职位,不过是个小小县令,论刚烈,则不逊于卢迥。《明史·列传卷三十》载:“郑恕,仙居人。萧县知县。燕将王聪破萧,不屈死。二女当配,亦死之。”

郑恕,字本忠,步路新庄人,与卢迥是同乡,年轻时也与卢迥一样狂傲。郑恕对诗词、书法均有很深造诣,自视甚高,有人说郑恕书法堪与书圣王羲之相比,这是很高的评价了,没想到惹得他很不高兴,怒叱道:“每个人的字有每个人的风格,我为什么非要临摹王右军的字体?”

洪武十六年(1383),郑恕考中贡士,洪武三十年(1397)宁波知府聘他为鄞县训导,建文二年(1400)升任安徽萧县知县。建文四年(1402)夏天,朱棣部将王聪率兵攻破萧县,郑恕带领全县守军、乡兵守城拒敌,他身先士卒,多处中箭,仍不后退一步。坚守了十多天,终因寡不敌众,兵败城破,郑恕被擒。王聪劝其投降,说:“让先生受苦了!只要你归顺燕王,凭你的才华官列九卿也不难啊。”郑恕大骂不从,奋然说:“纵然贵极人臣又算得了什么?我怎么能归顺逆贼呢?”王聪大怒,于当年八月十七日下令将郑恕处死。郑恕儿子郑濂湜、侄子郑温汲被流放。郑恕有二位女儿,《康熙仙居县志》载:某千户官带兵前来抄家,见到郑氏二女的美貌,心生邪念,宣称根据旨意郑家当灭族,如果二女能顺从他,可以免死。二女假装同意,说:“我们已经一脚踏进鬼门关了,幸好将军可怜我姐妹俩,让我们得以死里逃生,我们一切都听从将军的吩咐。”千户官心下得意,放松了防范,二女乘机投井而死。

永乐一朝,建文旧臣及其家人或是被夷族抄家,或是发配戍边,或是死走逃亡,受到严重的打击和歧视。因为卢迥、郑恕都是二十六都人,所以二十六都百姓多年来得缴纳比其他地方高数倍的粮赋,百姓困苦不堪。卢迥基本被灭族,郑恕的族人四处也逃散藏匿,等风波平息后又逐渐回到故乡,但原来的田产都已经被人家侵占了,子孙衣食无着。直到明仁宗朱高炽登基后才陆续赦免了很多的靖难遗孤和建文旧臣,平反了许多冤狱。嘉靖三十年(1551)马濓任仙居知县,敬重郑恕的忠义,恢复了郑家的田产。嘉靖十六年(1537),台州同知兼署仙居县事朱世忠毁五灵庙改建“双忠祠”,奉祭卢迥和郑恕二位忠臣。 郑氏二女也被供奉在慈感庙里,与杜氏二女合祀,称“四烈女祠”。

顾硕

靖难之役中,还有一位仙居籍官员虽然没有殉难,但选择了弃官回乡隐居,还敷衍出一段传奇故事。这位官员叫顾硕,字景藩,下各怀仁人。顾硕从小就熟读四书五经,洪武十六年(1383)以通经儒士身份被授山西石楼知县,不久升任吏部主事。朱棣抢了侄子建文帝的皇位后,召顾硕归顺,顾硕弃官回家,自号“石楼退叟”,著有《石楼文稿》。

《万历仙居县志》、《康熙仙居县志》及台州府志都记载说,靖难之役后,顾硕逃到山区,隐姓埋名,为一富有人家放牛。每天出去放牧,他都背上一个包封十分严密的竹筒,傍晚归来即把竹筒当枕头而卧。别人问他:“看你把这么破竹筒当作宝贝一样,里面到底是什么珍宝?”他只是紧攒眉头不作答。有空闲的时候,他就一个人吟诗,信手作词《饭牛歌》一首,其中有两句:“挂书不读项羽传,火牛未用田单策。”独自放牛到山坳水边无人之处,顾硕慷慨高歌,声振林木。永乐二十一年(1423),得知明成祖朱棣大赦天下的消息,顾硕才打开竹筒,取出在筒里藏了二十多年的官府官帽,穿戴整齐后,向主人告别,回到家乡。主人惊讶地询问详情,才知道这个放牛郎原来是个朝廷命官。据《光绪仙居县志》考据得出结论,顾硕放牛之说是源于其曾作《饭牛歌》而附会来的。

顾硕《饭牛歌》的原文是:“君不见百里奚,饭牛五羊皮;又不见齐宁戚,扣角歌白石。嗟尔饭牛者,家住南山头。驱牛就丰草,饮水必上流。仰眠牛背上,试看青天帻。山中岐路多,山深无行迹。挂书不读项羽传,火牛未用田单策。牛行不知肥,人饥不得食。我歌饭牛歌,太息重太息。”

王叔英

还有一位死难忠臣叫王叔英,虽然不是仙居人,但曾任仙居训导,与仙居颇有渊源,也值得说一说。

王叔英,字原采,号静学,黄岩人,学醇行正,与方孝孺为至交。洪武二十年(1387)任仙居训导,以忠孝节义勉励仙居学子,影响了一代风气。后升任汉阳县尹、翰林修撰,上书《资治八策》,倡导八项治国之策:务学问,谨好恶,辩邪正,纳谏诤,审才否,慎刑赏,明利害,定法制。建文四年(1402),王叔英奉旨赴安徽广德募兵抵抗朱棣军队,得道金川门失守的消息,知道大势已不可挽回,沐浴后穿戴整齐,留下绝命词,称“生既久矣,愧无补于当时;死亦徒然,庶无惭于后世”,自经于广德州元妙观而死。

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号