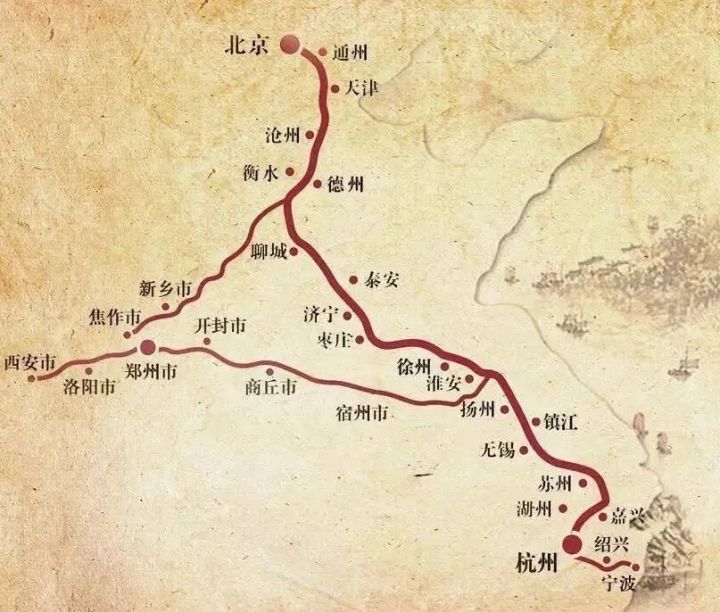

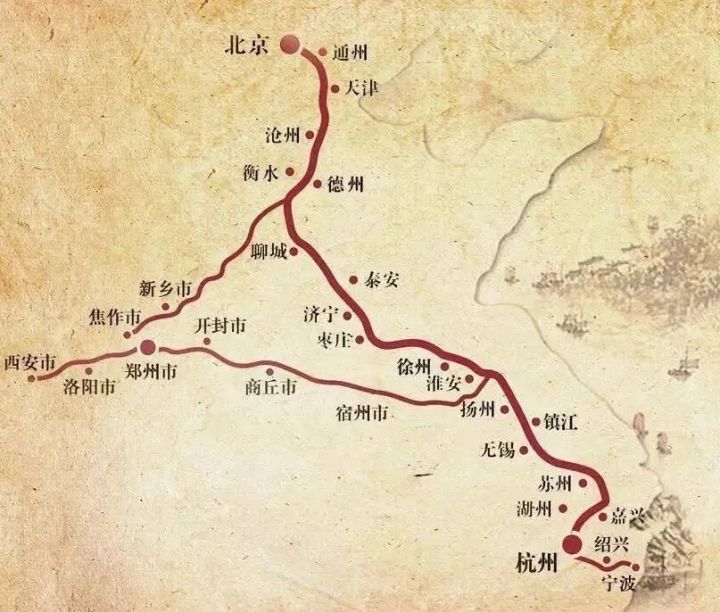

在田市镇谷岙村的潘氏宗祠前有一块石碑,这块石碑与普通的石碑不同之处在于,它是平放而非竖立的,也比一般石碑大,呈正方形,长宽各约1.5米,碑面无字,仅镂刻着一条条形似河渠的图形。这就是目前所知现存年代最早的表现京杭大运河的舆图——“石刻运河图”。

会通河是元代开凿的大运河江苏徐州到山东临清段,但是因为济宁至临清之间地势高峻,河道水量常不足以行船,这段河道在元代并未发挥多少作用,到元末时就已基本废弃不用了。明洪武二十四年(1391),黄河在原武(旧县名,西汉置,治所在今河南原阳)决口,水漫安山湖,淤塞会通河,自济宁至临清自此不通舟楫。因此,永乐九年(1411)重开会通河是运河史和漕运史上的大事件,导致后来停罢漕粮的海陆兼运。提出重开会通河建议,并参与实施这一功在千秋工程的人,就是出生于这个名叫谷岙的小山村、当时任山东济宁州同知的潘叔正,《明史·宋礼传》和《明史·河渠志》均载有此事。六百多年后,这块无字碑仍是潘氏后人的骄傲。

▲潘氏宗谱

潘叔正,生卒年不详,谱名潘邑,学名叔正,字惟献,号绩庵,永乐元年(1403)中举,曾任江陵主簿,永乐八年(1410)底或九年(1411)初选授济宁州同知。同知为知州的佐官,掌督粮、缉捕、海防、水利等务,属从六品。上任不久,潘叔正就真切感受到了漕粮转运给山东人民带来的沉重的劳役负担。

明代大运河沿用元代河道,全长三千余里,但是,因为运河不能全线贯通,当时供应北方边防的漕粮转输北平,主要以海运为主,以运河水运加陆运为辅。海运路程长,气候条件复杂,颇多险阻,常有“飘溺之患”,史载永乐元年(1403)由江南运粮到天津直沽,全年总量为601230石,安全运达的只有490000石,沉没、损失的粮食占总运量的17%。走京杭大运河距离短,风浪小,但因为会通河淤塞,朝廷在济宁以北设置了递运所,凡向北方输送的军需钱粮都需要转到陆路运输到德州再入卫河,再次转为水运,沿途需要征发大量民夫,尤其山东济宁一带民众负担最重。

▲京杭大运河线路图

永乐年间,因为发生了两件大事,输往北方的漕粮数量大增,济宁等地百姓的劳役负担进一步加重。第一件事是蒙古军队侵扰加重,永乐七年(1409),明军第一次北征惨败,明成祖决定来年春天亲征,并在当年开始调动各地军队赴北京集结,伴随军队汇集的一定是大量的粮饷。第二件事是明成祖决定迁都北京,在北京开展了大规模的建设,粮食需求自然大量增长。京师在南京的时候,国家的政治中心与经济中心处于同一区域,供给首都不需要长距离的物资转运;迁都北京之后,政治中心与经济中心分离,从江南运输粮储供应北京成了维持国家正常运作的必要条件。

▲京杭大运河博物馆展示的百姓劳役场景

潘叔正目睹因为会通河淤塞不通,漕粮陆运劳役负担使百姓疲于奔命的情形,遂对会通河进行了细致的实地勘察,基本摸清了会通河淤塞的状况。经过反复研究,他于永乐九年(1411)年二月上疏称:“会通河道四百五十余里,其淤塞者三分之一,浚而通之,非惟山东之民免转输之劳,实国家无穷之利。”

如何解决长期的大规模的南粮北运难题,正是皇帝关注的大问题。也正是在此时,北京年度运粮数目开始进入了《明成祖实录》。收到潘叔正的奏章后,明成祖即命工部尚书宋礼(1361—1422年)赴实地考察,宋礼还朝后“极陈疏浚之便”,于是派遣宋礼及刑部侍郎金纯、都督周长等主持会通河疏浚工程。整个工程共征发山东及南直隶徐州等地的十六万余民丁,经过四个多月工作,同年八月,会通河开通。

作为地方官员和项目的发起人,潘叔正协助宋礼参与了疏浚工程的全过程,并且发挥了重要作用。其中最重要的一件事就是推荐启用了一位叫白英的本土水利专家。疏浚河道的事不难,将被黄河洪水冲毁的一段运道,改地重新开凿出来就可以了,最难的是改进分水枢纽。元代时会通河不能发挥作用,就是因为把分水枢纽设在任城(今济南市任城区),但是任城不是济州河的最高点,真正的最高点在其北面的南旺,因此,任城分水,南流偏多,北流偏少,结果济州河的北段河道浅涩,只通小舟,不通大船。此次治水,全面采纳了汶上老人白英的建议,在南旺西北方向的戴村筑坝,坝长5里,尽遏汶水西行入南旺湖。又在南旺南北湖畔修建十五闸加以节制,以南旺湖为运河“水柜”,天旱河干时开闸引湖水注入济州河,济州河北段随着水量的增多,通航能力也就大幅度地提高,漕船载粮的限额,每船由元朝的150石,提高到明朝的400石;年平均运粮至北京的数量,由元朝时的几十万石,猛增到几百万石。

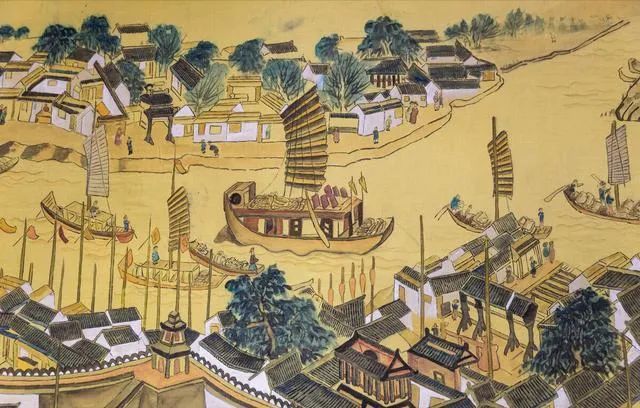

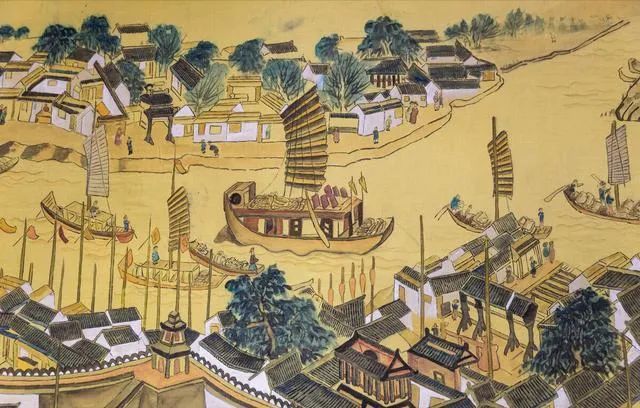

会通河的贯通,运河航道的兴起,成为停罢海运的直接动因,永乐十三年(1415),朝廷彻底放弃了长距离的海运,运河漕运成为明清两代国家的基本制度,这一过程被称为明初南北转运的重建。围绕重建之后的国家转运系统,形成了以运河为核心的经济地理格局。运河不仅成为控扼国家经济命脉的“咽喉”,而且促进了沿线甚至更广大区域的地方经济发展,济宁因其突出的地理位置,河里百舸争流,河岸商贾云集,灵气秀钟,人文蔚起,一跃而成为商业重镇。

▲潘氏宗祠

在治河过程中征发了十几万民工,因徭役过于繁重,百姓难免对潘叔正颇多怨言。工程完工之后,百姓免除了陆路转运漕粮之苦,又享受了水路兴盛带来的经济繁荣之利,潘叔正又深受济宁父老爱戴,当地百姓为主持工程的工部尚书宋礼建的宋尚书祠中,同时供奉着济宁同知潘叔正、汶上老人白英的牌位,共享后人祭祀。在《仙居潘氏宗谱》里,还记载有据说是明成祖朱棣褒奖潘叔正治河有功的诗:“潘卿去浚河,功多怨亦多。百年千载后,功在怨消磨。”这首诗虽语句近于俚语,与朱棣的武夫身份倒是颇为相符,至于是否真的出自朱棣之手尚可怀疑,但“百年千载后,功在怨消磨”的说法确是一点也没有说错。

作者:羊草山

图片:田市镇

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号