杭州、都江堰、印尼棉兰,《步辇图》的使者今天走到了哪?一堂特别的美术课告诉你

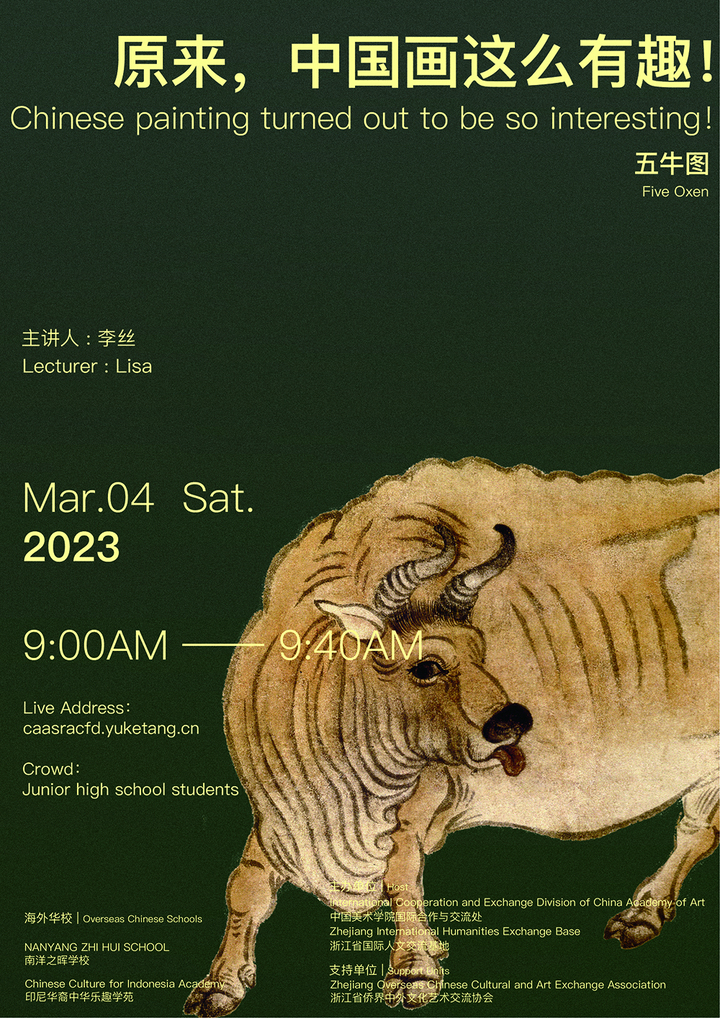

《原来,中国画这么有趣!》第三期课程海报

坐落在印度尼西亚苏门答腊岛东北部日里河畔的棉兰,位于四川中部成都平原西北边缘的都江堰,地处长江三角洲温润江南的浙江杭州,三个城市在地图上连成了一个细长的倒三角形状。跨越热带和亚热带,穿过沿海和内陆,来自不同国家城市、不同文化背景的孩子,正在参与同一个课堂,走进中国画的趣味世界。

4月1日,《原来,中国画这么有趣!》举行了第三次直播课。位于浙江杭州的李丝老师,带着来自印尼棉兰南洋之晖学校、印尼华裔中华乐趣学苑,以及来自我国四川省都江堰市灌州小学校的孩子,共同欣赏中国十大传世名画之一——唐代阎立本所作的《步辇图》,并从中体会到不同文化交流的趣味。

印尼棉兰南洋之晖学校课堂现场

跨国课堂:播下艺术与友谊的种子

“作为一个外交官,需要具备怎样的品质呢?”主讲老师李丝对着镜头,向小朋友们提问。

博学多识、真诚善良、有责任心……来自中国和印尼两国的小朋友们纷纷发言,印尼的华裔孩子也尝试用不太熟练的中文回答,描述出了他们心中美好的外交愿景。

古代绘画有着记录历史事件的重要功能,《步辇图》描绘了大唐与吐蕃建交的一个重要的历史时刻。李丝将这段故事娓娓道来,孩子们跟随外交使节禄东赞的路线来到大唐,见到了气宇轩昂的唐太宗,认识了中国传统服饰,以及中国画在表现主要人物时的技法。

都江堰市灌州小学校课堂现场

由此,李丝向大家介绍了另一位我们熟悉的外交使节——郑和。他曾经到往过印尼,为中印尼文化交流做出了杰出的贡献,受到两国人民的爱戴。印尼现在还有纪念他的郑和庙。“原来在那么久以前,我们的老祖宗就已经是好朋友了。”她说。

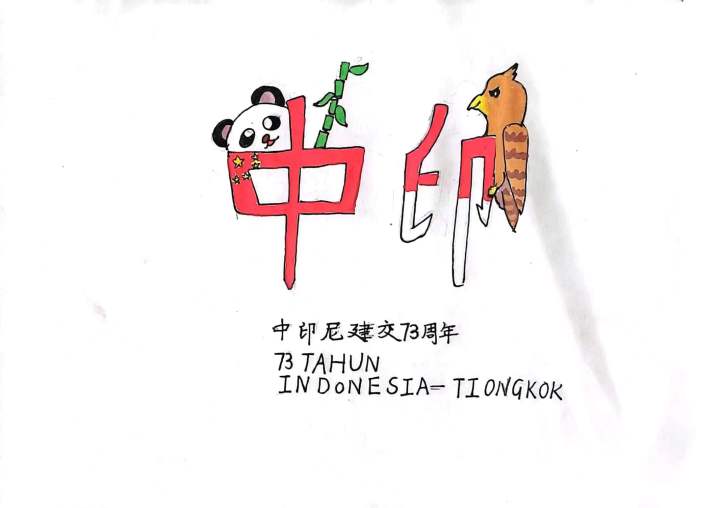

这份友谊延续到了现代,1950年4月13日,新中国和印尼正式建交。这堂中国画鉴赏课的十几天后,就是中印尼建交的纪念日。课上,大家欣赏了中印尼建交70周年的纪念徽章,两国小朋友互相介绍了徽章上熊猫与雄鹰的文化寓意。

中印尼建交70周年纪念徽章

课程的最后,孩子们拿起画笔设计“中印尼建交73周年徽章”,他们画下憨态可掬的熊猫、威武展翅的雄鹰、象征和平的鸽子、携手共进的小伙伴……每一个徽章都寄托了孩子们对两国友谊的美好祝福。

都江堰市灌州小学校学生设计的“中印尼建交73周年徽章”

由中国美术学院国际交流与合作交流处、浙江省国际人文交流基地主办,浙江省侨界中外文化艺术交流协会支持的直播课《原来,中国画这么有趣》,自2月25日起第一次在印尼开课,一个多月来,已经成功举行了三次,引领印尼的孩子们走近一幅幅中国传世名画。

最新一堂课上,还迎来了都江堰市灌州小学校的孩子共同参与。这所学校以中外人文交流为特色。学生们知道要和印尼的小朋友们一起上课,特意提前学习了印尼当地的语言,迫不及待地隔着屏幕和他们打起招呼。

印尼棉兰南洋之晖学校课堂现场

都江堰市灌州小学校的老师付超、叶蓓在课后称赞李丝老师的授课新颖,趣味性强,“课件中的小小卡通主持人设计的富有童趣,像穿越时空一样走进《步辇图》,一幅静态的画,以‘活’的形式呈现在同学们的面前。开展中外人文交流活动有利于拓宽师生国际视野、加强文明互鉴、推动中外人文交流教育的发展。”

课程并不仅仅是讲故事、教画画,还将中国文化与艺术鉴赏融入到两国孩子的生活中,旨在培养“健康的艺术理解力”;同时也是打通“文化中国”的圈层,连接起人类命运共同体的使命——也许这样说太过宏大,而课程团队最本真的愿望,是通过小小的课堂,在两国孩子之间播撒下艺术和友谊的种子,为他们的童年留下更多美的印象。

都江堰市灌州小学校课堂现场

人文交流:想做更深层次、更长久的传播

课程的筹备始于去年,而溯其渊源,时间还要更早。中国美术学院自建校以来,坚持立足本土,面向世界,重视国际化发展中的人文交流。2022年初,学校获批“2021年浙江省国际人文交流基地”,成为“世界看浙江”的闪亮窗口,并跟进开展了一系列国际项目。

为了学校更好地承担起国际交流合作、文化海外传播、国际形象塑造的重任,中国美术学院国际合作与交流处处长江河想要做出更多尝试。她回顾以往的国际传播项目,许多都是一次性或短期的活动,而“做人文交流教育是一种更深层次、更长久的传播,我们就想有没有一种长期的、以教育以课程为载体的、培养人的角度来做。”

《原来,中国画这么有趣!》第一期课程海报

既然要做,那就要做出创新、做出意义。中国美术学院大部分国际交流合作项目的对象都是大学生,这次就做一个专门面向儿童的课程;以前的国际课程都是单方面交流的录播网课,这次就加入直播互动的形式;除了学习知识和动手创作,更重要的是培养欣赏和理解的能力,以艺术促进人文交流。

有了初步的想法,接下来要考虑的事情就更多了。

课程第一站,选择在东南亚国家印度尼西亚落脚。从国家层面看,两国外交关系良好,并于2021年建立高级别对话合作机制;印尼还是东盟今年的轮值主席国。从学校层面,中国美术学院曾与印尼有过采风写生、慕课出海等合作,具有较好的合作基础。2022年2月,中国“学堂在线”平台与印尼网络教育学院大规模开放式在线教育合作签约,包括国美在内的部分中国高校向印尼捐赠了一批优质慕课资源与服务。

印尼棉兰南洋之晖学校课堂现场

之后,学校进一步将授课学校确定为印尼当地的华文学校。海外华人是沟通中国与世界的重要桥梁,是喜欢、认同中华文化的不同族群广泛联系、凝聚在一起的力量。通过印尼中华文化乐趣学苑,他们联系到了位于印尼棉兰的南洋之晖学校。该学校的学生以华裔为主,校方在教学中很重视中国文化的传播,也非常欢迎这堂课的到来。

确定了在哪里上课,那么要上什么课呢?在众多备选项目中,“原来,中国画这么有趣!”系列中国名画鉴赏启蒙课程脱颖而出。这套课程由“嘎嘎艺术星球”团队从2019年启动,由专业团队历时三年编写,系列绘本读物销量超过两百万册,配套动画和网课也颇受欢迎。从一幅幅名作出发,引导学生了解背后的故事、欣赏中国画的美学,由表及里地深度认识中国画。本次国际传播,正需要这样一个成熟而有趣的美育课程。

《原来,中国画这么有趣!》书籍

但是,要走进印尼当地,真正起到传播和交流的作用,仅仅如此还不够,需要因地制宜、因材施教。课程团队与中国美术学院共同钻研,寻找其中与印尼文化有所关联的部分,将印尼当地的文化、习俗融入课程,让课程走进学生心目中、生活里。

打开窗口:从另一个视角观察文化

李丝说话轻快,很有亲和力,谈起教学的话题更是专注又活跃。她从小学习中国画,如今专职从事中国画教育启蒙与推广,上课风格细腻、愉快而富有感染力,跨越地域、语言和文化,关怀孩子们的爱美之心。

2019年,当时在教育机构任职的李丝发现,中国传统艺术教育在儿童中的普及尚有不足,而市面上缺少专业有趣、适合儿童的相关教材,于是她产生了研发面向儿童的中国画鉴赏教材的想法。

《原来,中国画这么有趣!》课程配套动画

她与几个志同道合的伙伴一起建立起“嘎嘎艺术星球”,在没有同类案例参考、也不确定有没有回报的情况下,潜心编写,反复打磨,又根据一线教学经验不断完善。将专业的绘画鉴赏,用适合儿童的方式表达出来。为了让孩子们更好接受,每节课都基于古画内容,设计情景,配套动画,用孩子理解的语言,展现中国画的广阔世界。功夫不负有心人,这套课程逐渐被越来越多人看到。

《原来,中国画这么有趣!》第三期课程直播截图

之前,她参与了中国美术学院的“乡村艺课”项目,定期为中国偏远地区小学的学生讲授《原来,中国画这么有趣!》。“每周一和乡村小朋友连线都好开心啊~” 她在朋友圈里记录下教学的点滴,真诚地感叹。

“教印尼的小朋友和在国内还是有一些不同的。”李丝原以为华裔儿童有一定的中文基础,但实际接触后发现,他们会的中文很少,必须依靠翻译老师逐句解释才能理解完整的意思。因此,教学时就会有一点小延迟,问题抢答等环节也需要适当调整。她为此也针对性地改变了教学策略,简化语言表达,增加互动交流。

《原来,中国画这么有趣!》第二期课程海报

结合印尼的文化特点,团队选定三幅唐代绘画作为课程内容。一方面,唐代绘画是古代中国画的巅峰之一,不仅是唐朝文化繁荣和兴盛的标识之一,更是中国历史上文化开放、交流与良性发展的经典范式。另一方面,三节课各有侧重,题材广泛,循序渐进地带领印尼的同学们走进中国传统艺术,了解中国文化背后的审美与精神。

尽管语言不通,孩子们依然对课堂充满兴趣。李丝发现,相比在国内的孩子,印尼的孩子似乎更擅长表达情感,课堂氛围也更宽松。在第一节课,讲《簪花仕女图》时,他们会用少量的中文词汇大声赞美“好漂亮——”;也会在模仿仕女化妆时,全都把手举得高高的。“当然哪里都会有害羞的孩子。”李丝细心地观察到每个人的状态,“这时候就要想办法调动大家的情绪。”

印尼棉兰南洋之晖学校课堂现场

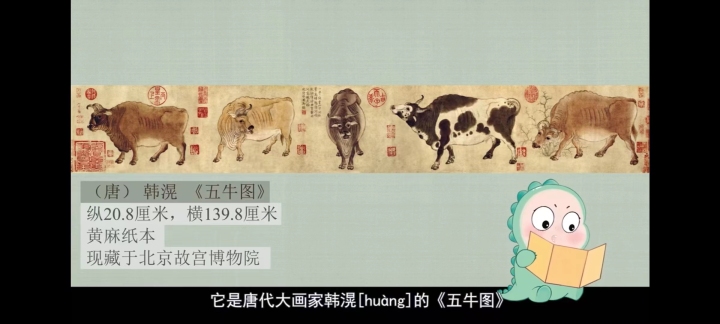

第二课选择的是唐代宰相韩滉《五牛图》,因为印尼保留了农耕时代的一些文化传统,“牛”对于印尼有特殊的意义。“水田赛牛”是印尼的特色民俗活动,也是世界非物质文化遗产。印尼米南加保的传统建筑“牛角屋顶”,源于14世纪一个传奇的关于胜利的故事。

印尼棉兰南洋之晖学校的中文老师饶荣明表示《五牛图》带给他的印象最深,五头牛不同的体势姿态画得生动入微,栩栩如生。“上了这几周的课,不仅学生,还有身为陪同老师的我也长了知识。”

《原来,中国画这么有趣!》课程配套视频

中国画是一个文化交流的小窗口。“我们希望从这个课程,能找到跟他们有关的契合的点,帮助他们更好地从另外一个视角去观察他们的文化。跳出他们平时习以为常的视角,站到更高的角度去了解两个国家的文化的差异、两国之间有什么交流。对于中国画,也不只是讲一下故事,看个热闹,而是希望通过这个课程,让孩子们知道怎么去欣赏,怎么去理解中国文化。”李丝说道。

星星之火:培养健康的艺术理解力

课程最希望达成的目的,是能够帮助儿童培养起“健康的艺术理解力”——这是江河在采访中多次强调的理念。“艺术的理解力,拆开来看,主要是指学生理解和欣赏艺术的各种能力,不仅是创作和动手的能力,还包括反思能力,对艺术内涵的理解等等。”

“健康的艺术理解力”来源于美国当代艺术教育主流的“DBAE理论”,即以学科为基础的艺术教育,是把艺术当成是一种人文学科来推进。江河认为,应当发挥美院的学科和人才优势,在推进中外人文交流工作中担当责任。

印尼棉兰南洋之晖学校学生展示她设计的“中印尼建交73周年徽章”

“艺术是人类总体文化的一个组成部分,伟大的艺术作品构成了关于人类历史进程和社会进化的真实记录,这些伟大作品是全人类的宝贵财富。这其实已经传递了人类命运共同体的理念。”江河说道。这也是本次项目强调双向交流的原因,国际传播并非单向的过程,而是全人类财富的共享。

美育可以超越语言界限的艺术,可以突破各民族语言之间的隔绝。“就像我们哪怕不懂俄语,当看到列宾的《伏尔加河上的纤夫》也能读懂画里面蕴含着的苦难深重和无声控诉。我们不懂法语,依然能透过《蒙娜丽莎的微笑》解读出文艺复兴时期人们对女性美的审美理念和审美追求。”

都江堰市灌州小学校学生设计的“中印尼建交73周年徽章”

《步辇图》的课程结束后,来自中国美术学院以及“嘎嘎艺术星球”的团队成员立刻围成一桌,开始复盘,总结经验,提出优化的建议。从构思、遴选、课程设计到涉及多方的协调沟通,最终付诸教学实践,大家都坚持精益求精的态度,他们对这份事业心怀真诚的使命感。双向交流的国际直播课少有先例,传播什么,怎样传播,都没有现成的标准——而他们的理想,就是探索出合适的路径,成为未来他人可以借鉴的标准。

都江堰市灌州小学校课堂现场

因此,这第一步迈得格外慎重。他们将全部精力集中到一个国家、一门课程,而没有急于铺开。而在开拓出这条道路之后,中国美术学院计划与教育部相关部门合力搭建平台,促进国内外学校的合作交流。此外,美术教育专业的学生在未来也许会有海外实习的机会。跨越国界的艺术理解力教育这簇星星之火,将在更广阔的世界里点燃。

都江堰市灌州小学校学生设计的“中印尼建交73周年徽章”

“转载请注明出处”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号