丽水地名故事丨龙庆桥史话

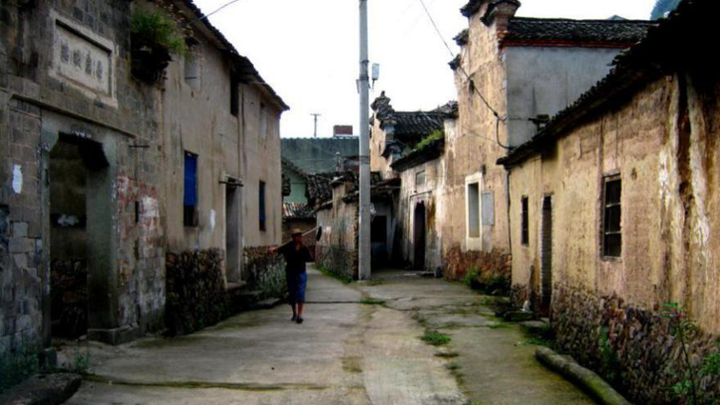

龙庆桥,是历史上联结于龙泉南部边缘重镇小梅与庆元所辖曹岭村之间、架设在瓯江上游梅溪之上的一座美丽典雅、雄伟壮观的古廊桥。

很久以前,于龙庆桥先,在同一地址,古代曾架有桥梁,名小梅川桥。建于何年,已难查考。但据《龙泉县志》载,清·乾隆四十二年(公元1777年)重建时,以浙江沟通福建之意改称通福桥。清·光绪三十年(公元1904年),龙泉遇罕见暴雨,小梅亦受洪害,存在了一百二十七年的通福桥终被洪水冲毁。后龙、庆两地人民选苦槠巨木为支撑,重建新板桥并更名曰寿川桥。该桥东头盖有几间桥房,西头露天。因板木难经长年累月风雨侵蚀,经常损坏,屡坏屡修又经历了十六年。

到民国九年(公元1920年),经龙庆两县知事会商,小梅、竹口等地商贾绅士支持,筹集巨额资金,仿照龙泉济川大桥式样,大兴土木,历时五年,于民国十四年(公元1925年)宣告竣工,新建了一座大桥,定名为龙庆桥。

当年建造这座工程巨大的宏伟建筑,为统一指挥,统一规划,曾设立了建桥董理会,即建桥指挥部。理事们分头募捐资金、采购木料、选定采石场。小梅士绅毛德馨慷慨捐出银洋四百零一元为榜首,富户吴元福捐出银洋四百元整为次,两位捐资仅差一元,当时民间传为美谈。据后来公布募捐金额数字,共得捐募银元二万余元。据传,桥建成时尚余银洋八百元,遂在桥头处建立“放生亭”一个(早毁),又在小梅隔溪对江山建立“望梅亭”,该亭为二重建筑、沿水挑八角,又名八角亭,梁上书“民国十三年造”。此亭遗迹迄今尚存。

同年,建桥董理会招请庆元、寿宁等地高艺石匠,在小梅大洋坑凿石为条,运至桥址,奠基垒石,是为桥墩。该墩以石条衔叠、相依无隙、天衣无缝、坚固异常。当时还凿“民国十年造”五字于墩上,以示后传。时至今日,四墩存二,虽经九十年风雨侵蚀,其结构仍然紧密。经专家鉴定,尚可使用。

石墩建成,魁松巨杉亦相继到场。即请庆元姚村人木匠李瓜(音拐)、李马吉父子为主墨师傅,率众伙计起造桥身及上部建筑,同时择址开窑烧制砖瓦,以备选用。

古龙庆桥为一字形石墩屋桥,全长一百五十米,高四十米,宽五米。桥下四墩五洞,墩顶凿雕巨鹰头;洞距25-30米不等,以水流缓急而定。墩上垒鸦鹊木架,架上横铺巨松木梁群,梁外厚敷臭油,以防腐烂。铺石条为路心石、路心石条边侧铺以青砖,筑成桥路阔四米。桥面建廊屋三十六间,每间阔3.6米,屋侧桥沿围以栏杆,栏内横设木板槛凳,可供行人歇坐。栏外设斜坡沿水板,可避风挡雨,保护桥屋。桥屋上瓦片分顶沿二截遮盖。桥中心东首第二墩上,扩建七米见方亭楼,楼内两侧神龛相对,龛中塑奉观世音菩萨与弥陀佛金像。

全桥廊屋、雕梁画栋、油漆呈亮;桥胜佛灵、各有千秋。民国十一年(公元1922年)时任龙泉县知事南通人习艮枢,以同乡关系、师生情谊,特请南通清末状元张謇题书“龙庆桥”三个工劲有力的篆隶体大字,凿于青石匾上,悬装在桥两端门首,气魄不凡,更添风光。值得庆幸的是该匾遗物至今还存,早已由小梅镇政府寻得并珍藏,打算重建时用。

龙庆桥建成后,江面变通途,商旅行人皆大欢喜,桥上常年有各类小贩摆摊叫卖。炎夏暑天,更成为两岸人民纳凉避暑,清谈聊天的极妙去处,每逢傍晚时节,总是凳无虚座。深夜不归,随凳而卧者亦不乏其人。

一九四二年,日寇侵占丽水,桥屋被大批难民占居,一时人满为患,一度曾发生失火,幸及时扑救,才保无恙。但好景不长,七年后的一九四九年五月中旬,从沪杭战场败阵下来的国民党兵向福建、台湾方向仓皇溃逃,因惧怕被人民解放军追赶消灭、妄图截断追路,过河烧桥。即从店中抢来煤油、撬开桥上石板,将煤油浇向木质桥梁群,然后放火焚烧。不多时,大桥一片火海、轰然倒塌。可惜一座经营多年、耗资巨大,做工精致的壮丽大桥,就这样毁于一旦。当时现场目睹者无不挥泪痛哭,远近听闻者莫不痛心叹息……

一九五一年,龙泉县人民政府发动群众、精选木材,在原址架设露天简易板桥,畅通二十余年。

一九六七年,在龙庆桥旧址上游几十米处,新建成钢筋混泥土公路大桥,老龙庆桥方被人们冷落,桥上铺板、日渐糜烂、终于形成危桥,直至消失。

时下,正值通政人和、日新月异。龙泉市、小梅镇两级党政,龙、庆二地精英,真诚关注,高度重视,四处奔走,筹划巨资。2011年,一座崭新的龙庆桥跨越在梅、岭之间、横卧于梅溪之上。

今日大桥的使用功能已不再是以往单一的交通枢纽作用,而将是一座集交通、旅游、休闲、环境等因素于一体且深涵古今文化底蕴、又具地方特色的新型仿古廊桥,已成为浙西南地区一处新的风景亮点,此乃龙庆桥之幸,更是时代之幸。

“转载请注明出处”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号