入选2022年度中国科学十大进展!揭秘智能计算如何驱动天文研究

科学的发展与进步深刻影响着人们的生活。3月17日,由科学技术部高技术研究发展中心(科学技术部基础研究管理中心)评选的2022年度中国科学十大进展正式发布。

之江实验室深度参与的“FAST精细刻画活跃重复快速射电暴”成功入选。该项目由三项“中国天眼”FAST产出的重要成果组成。其中,之江实验室与中国科学院国家天文台共同领导了2022年3月在《Science》上发表的成果。在射电观测数据的深度挖掘方面,之江实验室研发的智能计算天文平台FAST@ZJLAB厥功至伟。

视频来源:之江实验室

什么是快速射电暴?这一重要发现有何价值?智能计算天文平台有何新进展?《Tech+》专访了之江实验室计算天文团队的专家冯毅和FAST@ZJLAB总工程师、之江实验室高级工程专家陈华曦。

计算天文团队合影 图源:之江实验室

天文领域的“网红”

因连续两年入选“高兴又惊讶”

得知项目入选的消息后,冯毅“高兴又惊讶”。

2021年,“中国天眼”FAST的成果也入选了中国科学十大进展。同一个设备、同一个领域,连续两年入选,让冯毅倍感意外,“我想这既是因为我们的工作非常重要,也是对我们的充分肯定”。

自2007年被发现以来,快速射电暴备受瞩目,一跃成为天文领域的“网红”。冯毅介绍,这是宇宙中一种射电波段的电磁波爆发,持续时间只有几毫秒,却能释放出相当于太阳在一整天内释放的能量。

作为一类全新的天体物理现象,关于快速射电暴,有诸多未解之谜。围绕着它的产生机制,科学家们提出了不少理论猜想,但都无法真正解释快速射电暴的起源。

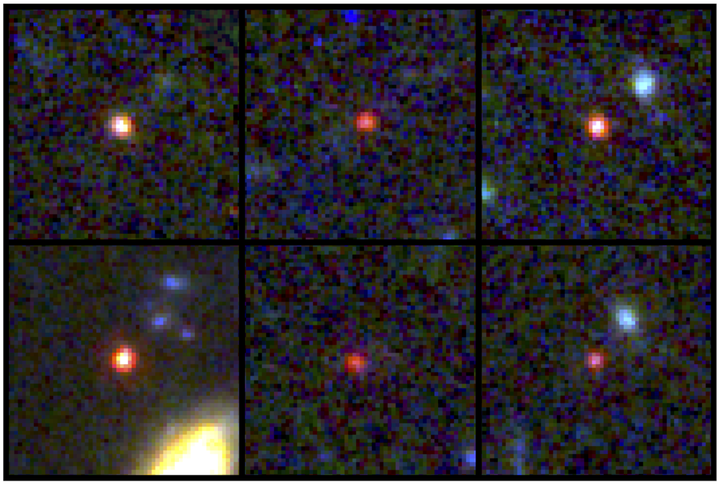

由于绝大多数快速射电暴只在射电波段有信号,其持续时长还不到人类眨眼一次的1%,再加上快速射电暴距离地球太过遥远,寻找来自宇宙深处的快速射电暴源头非常困难。

“不过,研究、揭秘快速射电暴的爆发机制,可能造成基础物理学理论的重构,对人类的生活产生巨大影响。”冯毅说,此次入选的一系列重磅成果,为揭示快速射电暴的起源提供了关键证据,将为未来构建有关快速射电暴的完整拼图起到重要作用。

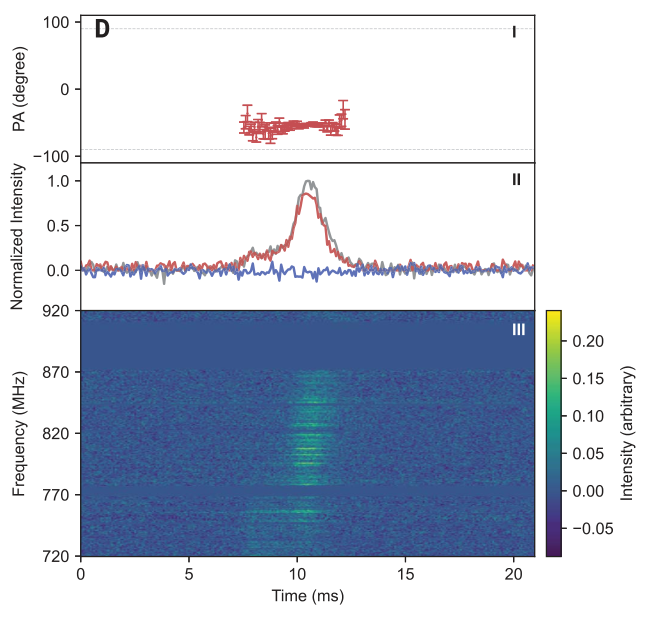

经过数据处理后的快速射电暴信号 图源:之江实验室

海量数据中披沙拣金

加速快速射电暴的搜寻过程

在繁杂的宇宙信号中,寻找快速射电暴,犹如大海捞针。

冯毅介绍,研究快速射电暴,离不开对大量数据的分析。“中国天眼”FAST夜以继日地巡视着浩瀚宇宙,每天能产生高达300TB的数据——可以装满300台个人电脑。

面对这些海量数据,如何从中披沙拣金?

冯毅解释,在FAST观测的数据中,快速射电暴是一个斜线,再经处理,将斜线换成了包含脉冲形状的图像。过去,科研人员需要用肉眼、逐个判断图像中的信号是否是快速射电暴。

2021年,之江实验室联合国家天文台,打造了基于FAST的天文智能计算平台FAST@ZJLAB。得益于智能计算与人工智能技术,过去需要十天完成的数据,现在只需要不到一天。

在FAST@ZJLAB的助力下,之江实验室与中国科学院国家天文台团队对21个快速射电暴样本进行了系统分析。

他们创新性地利用偏振频率演化关系研究快速射电暴周边环境,首次提出了能够解释重复快速射电暴偏振频率演化的统一机制,为区分重复快速射电暴起源的众多理论模型提供了关键观测证据。2022年3月18日,相关成果在线发表于《科学》官网。

“之江实验室的数字反应堆,搭载了人工智能先进的算法,可以加速快速射电暴的搜寻过程,大大节省了科研人员的宝贵时间。”冯毅说。

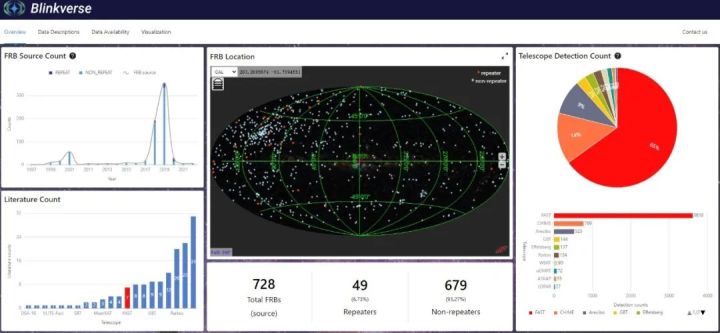

Blinkverse(闪烁宇宙)页面 图源:之江实验室

助力天文学家的研究

构建快速射电暴的专属数据库

浩瀚无垠的宇宙中,点点繁星闪烁。

打开Blinkverse(闪烁宇宙),汇聚了约5500个快速射电暴的网页便是这般画面。作为FAST@ZJLAB的重要组成部分,Blinkverse是目前唯一一个提供多观测设备动态谱图和最全信息的快速射电暴数据库(https://blinkverse.alkaidos.cn/)。

FAST@ZJLAB总工程师、之江实验室高级工程专家陈华曦介绍,Blinkverse页面中的天球模型是基于真实数据建构的宇宙,每个红色五角星对应的是从地球看到快速射电暴的天球坐标,点击放大后,可以得到这个快速射电暴的详细数据。

今年2月底,该数据库已经对外开放,后续,之江实验室计算天文团队将陆续完成数据的进一步清洗、维护和迭代等工作。

随着相关工作的进一步推进,FAST@ZJLAB将与国家天文科学数据中心合作,实现FAST原始观测数据的准实时存储,并将提供交互式开发能力,支持FAST数据一站式处理,让天文学家们可以很方便地开展相关领域研究。

“如果我们能把所有脉冲收集齐,在此基础上,再利用智能计算的方式探寻其中的规律,或许能助力天文学家们最终找到快速射电暴的起源机制。”陈华曦说。

“转载请注明出处”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号