丽水地名故事丨留槎洲的前世今生

留槎洲,古为龙泉济川桥(今南大桥西),龙泉溪中心一屿,俗名为蒋秦淤。此淤西南河段为秦溪。秦溪河段上游称为龙泉溪,发源于屏南镇南溪村锅帽尖西北麓。此淤西北河段为蒋溪,上游岩樟溪,锦溪至龙泉西街街道西北汇入蒋溪。秦蒋二溪南北交汇,长年溪水冲击积泥石,于溪中心成淤,故名蒋秦淤。因蒋溪与秦溪冲积汇成,古传有仙乘槎泛水因留于洲。

将龙泉溪一分为二的留槎洲。曾之劲 摄

蒋秦淤,溪水长年交汇冲击,泥石不屡沉留,形成了面积约0.2平方公里的岛淤。岛淤上杂草丛生,后人又栽植树木,兴造楼阁,逐渐成为龙泉之一大景观。这一景观随着时代的变迁,数兴数废,乃为龙泉兴衰之缩影。据考,榴槎阁始建于宋初,坐落于灵溪留槎洲。双流奔逝,洲峙于中。昔林木葱郁,桃柳相映,亭阁高耸。

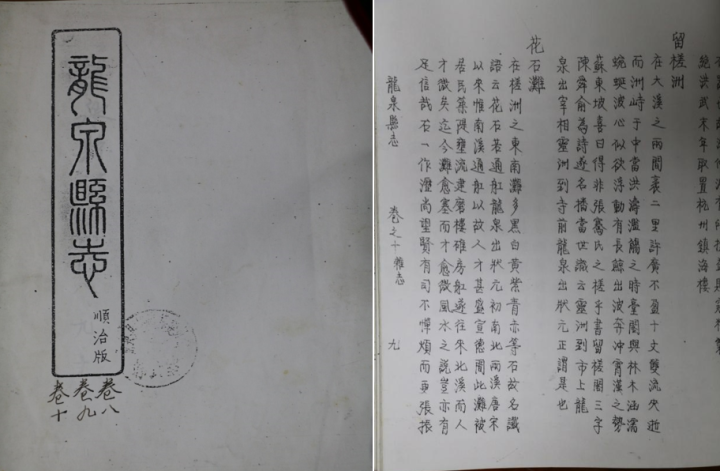

新编《龙泉县志》大事记,明确记述了留槎洲的命名,但未写明留槎阁建于何时。现有文字可查,最早记述留槎阁的文章是宋季南寿的《留槎阁记》,此记最早见于清顺治版《龙泉县志》。季南寿是宋绍兴五年(1135)进士,记文表述其儿时,先君就知有留槎阁,说明留槎阁至少建于宋绍兴年号前。

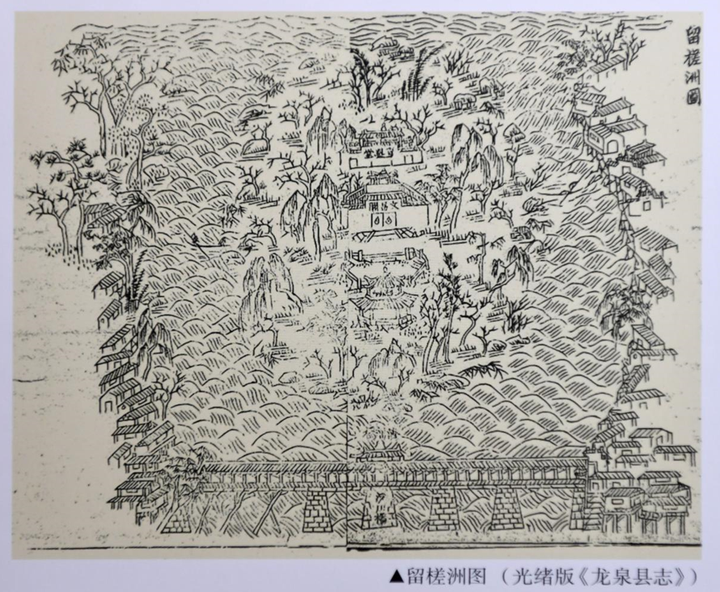

留槎洲图(原于光绪版《龙泉县志》)

新编《龙泉县志》大事记,光绪三十年(1904),夏至,龙泉遭受特大洪灾,水满城内与屋檐平,船可撑至清修边。据老人回忆,留槎洲当时有一老者看守,遇此洪水,老者与阁同被洪水冲走。自此,留槎洲上的树木与阁及其他建筑物被洪水席卷,仅留现存的一株树。

北宋元祐年间,龙泉乡宦何之奇(字才翁,何琬之父)与杭州太守苏东坡同泛西湖,偶谈及此景,苏公叹日:“得非张骞所乘之槎乎?遂为之命名为“留槎洲”,并书“留槎阁”三字相赠。才翁携归,刻匾于桥阁上。高阁凌空。亭姿雄伟。诗人陈舜俞亦题诗一首:“闻说槎洲似沃洲,一溪分作两溪流。长桥跨岸虹垂地,高阁凌空蜃吐楼。浩荡乾坤供醉眼,凄凉风雨送行舟。凭谁为问槎边客,未必无人犯斗牛。”后人称苏东坡榜书之遒劲,陈舜俞题诗之警拔,留楼阁之雄伟为三绝。苏东坡榜书“留槎阁”三字似行云流水,又刚毅遒劲。书、诗、阁融为一体,为宋代江南一大景观。宋尚书郎,龙渊镇人季南寿写有“留槎阁记”。明代顾大典、夏舜臣等诗人有诗词题咏于上。江苏人毕治策任龙泉知县期间,曾创建留槎精舍,并留有:“手种槎州多小树,未开花日不胜情”之诗句。

龙泉县志(顺治版)记载留槎洲

清代留槎洲,绿树成荫,亭阁,精舍耸立,曾是邑人与商贾浏览之胜地。自古龙泉城区有十四景,留槎洲与留槎阁是其中的二景,代表性诗作有《灵溪风月》、《危阁斗牛》。

后人为纪念苏东坡,每逢阴历12月19日苏轼诞辰便举行诗会,当地的文人学士亦欢聚于留槎精舍,吟诗作画挥毫,发思古之幽情,竞相唱和酬答。苏轼为龙泉留槎阁题匾迄今已800多年了,惜匾却毁于元末战乱中。亭内阁亦数兴废。但坡仙的襟怀和诗魂却与山水同存、星月相映,永世不老。

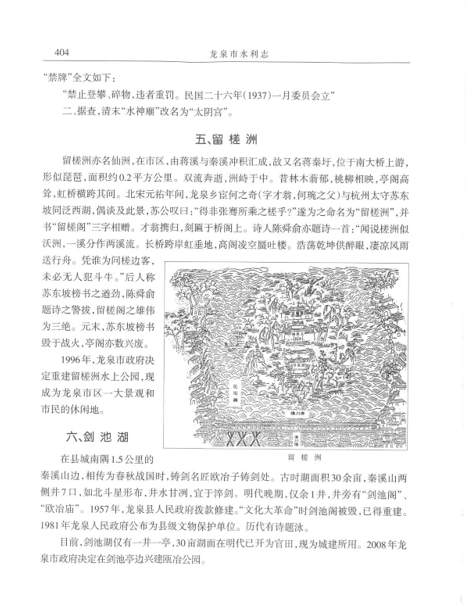

《龙泉市水利志》第404页记载:“北宋元祜年间,苏东坡并书“留槎阁”三字相赠。才翁携归,刻匾于桥阁上。 ”(查询人:邓小萌、刘贤伟)

为了实现龙泉人民与文人学士的愿望,2001年,龙泉市政府决定重建留槎洲水上公园,由龙泉市水利局于2004年完成。主题公园由留槎阁、观景廊、中心广场、园林绿化、临江橡胶坝等组成。其留槎阁为留楼洲水上公园的核心建筑,体现北宋时期的建筑风格,阁楼正前侧的观景廊呈合围状对称布置。留槎洲上呈古色古香的楼、台、亭、阁与长湖、古城浑然一体,显现着“洲上以往桃红柳绿,亭阁掩映其间,水上夜有点点渔火与星斗辉映,犹如蓬莱仙境”之境地。在龙泉城区下游修建橡胶坝抬高水位,已形成约6.67万平方米的人工湖,与上游留槎洲接壤,称为留槎洲水上公园,留槎洲上古色古香的楼、台、亭、阁、湖与古城浑然一体,展示着龙泉溪“千山如翡翠环邑,一水似玉带中流” 之秀丽。

新建榴槎阁。郑本成 摄

正所谓:“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”明清以降,楼洲日见荒废。喜今日,又现长桥卧波,高阁凌空,花树夹岸,成市民乐园,已是风流再续。

留槎洲之景 郑本成 摄

“转载请注明出处”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号