40年前,他是只身闯入敦煌的文艺青年;今天,他想让更多人“看见敦煌”

敦煌,历经中国十个朝代的千年艺术宝藏,中外文化的聚集之地。亲眼见证过敦煌艺术的人,无不以“震撼”二字来形容其中独特的审美和艺术风貌。

四十多年前,当谢成水第一次看见敦煌,这份震撼就在他的心中烙下了无法磨灭的痕迹,也让这位来自南方的油画系学生,不顾亲朋好友的阻拦,毅然决定与敦煌艺术长相见、长相知。

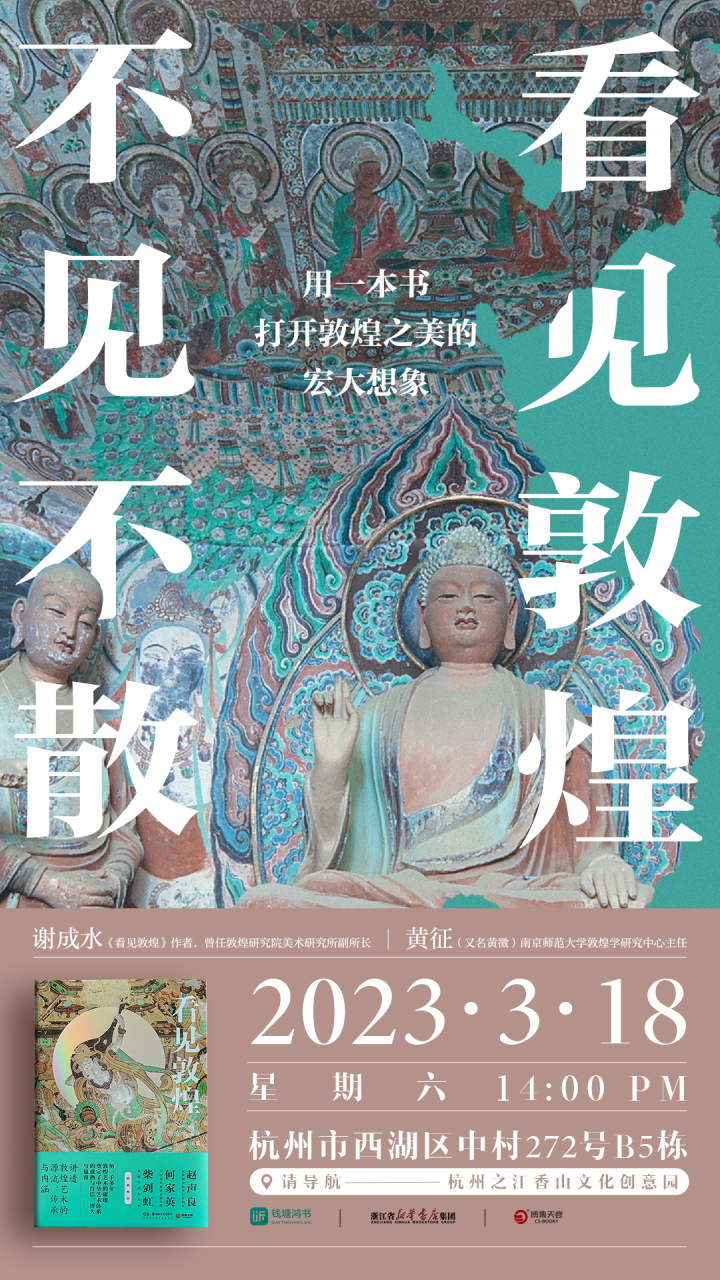

3月18日,敦煌研究专家谢成水倾注了大半生心血的新书《看见敦煌》再版发布会将在杭州之江香山文化创意园内举行。发布会现场布置在他的敦煌壁画展览馆里,展厅内陈列着谢成水的佛像雕塑作品、壁画临摹作品以及他耗时五年多时间完成的敦煌莫高窟第220窟整个完整洞窟壁画的复原。

过去,为了“看见敦煌”,谢成水一头扎进敦煌492个洞窟中,夜以继日地观察和临摹其中的壁画和雕塑。现在,这位年过古稀的老艺术家希望能让更多人“看见敦煌”。

从敦煌研究院退休后,谢成水基本在南京和杭州工作、生活。同时,他还担任起南京师范大学敦煌学研究中心兼职教授、中国美术学院客座教授并在杭州佛学院艺术院教授课程,通过教学、办画展等方式传播敦煌文化。当然,此次出版的新书《看见敦煌》,也是他为大众搭建的接触敦煌的一座桥梁。

“现在的人,对敦煌艺术的了解还是不够。不了解自然不会去热爱。”什么是热爱?或许就是谢成水讲起敦煌来眼里有光、滔滔不绝的样子。

博集天卷供图

缘分指引,只为与敦煌相见

谢成水对艺术的执着让人敬佩。

1973年,全国高校恢复招生。不少人劝已经行医多年的谢成水报考医学院,但一直喜欢画画的他却义无反顾地一头扎进艺术的海洋。

从福建师范大学艺术系油画专业毕业后,谢成水来到浙江美术学院(现为中国美术学院)油画系进修,虽然所学的一直是自己很喜欢的绘画,但和许多年轻人一样,谢成水对自己的未来感到茫然:是和其他学习油画的同学一样出国留学?还是先尝试了解中国传统艺术?谢成水心中始终没有明确的答案。

一次偶然的机会,正在浙江美术学院进修的谢成水看到了敦煌文物研究所(今敦煌研究院)在报纸上刊登的一条招聘美术研究人员的信息,报了名,并通过了面试。利用暑假的时间,谢成水决定亲自前去实地考察,看看自己能否适应敦煌的生活,也看看敦煌是否值得自己留下来长期工作。

到敦煌后,谢成水一边观摩洞窟中的壁画和雕塑,一边忍受着因饮用水引起的身体不适。敦煌的水是“硬水”,喝了就要拉肚子,多数人住几天就要“逃跑”。而为了将敦煌最具价值和代表性的洞窟都看上一遍,谢成水硬是住了半个多月,等到第十六天的时候,他不再腹泻,身体奇迹般地适应了下来。

敦煌壁画中奔放而又寂静的色彩让人折服,同时在这位前来考察的年轻人心中种下了“看见敦煌”的种子。返程时,谢成水对前来送他的敦煌研究所所长段文杰承诺,自己一定会回来。

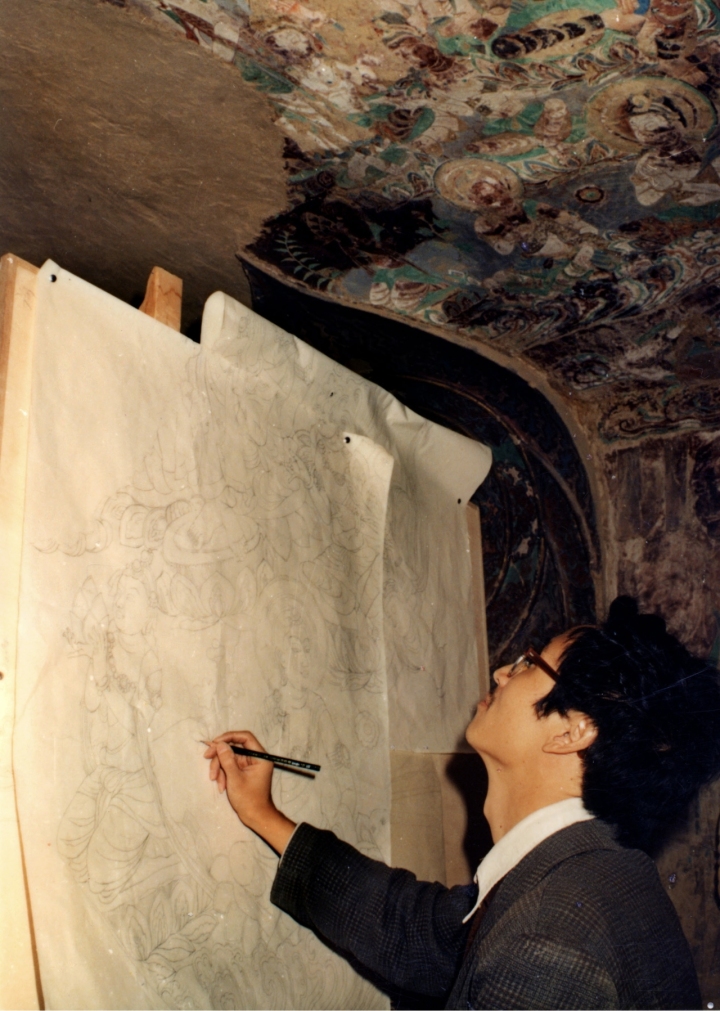

1990年,谢成水在莫高窟220窟临摹西龛顶《佛说法图》 受访者供图

日积月累,临摹敦煌艺术的轮廓和肌理

谢成水不仅遵守了自己的承诺回到敦煌,更是用数十年的坚守和热爱,为敦煌艺术倾注了大半生的心血。

如今,他将多年的研究成果集合成书,从敦煌壁画的线歌笔舞写到敦煌的雕塑与建筑,从散落海外的敦煌绢画写到敦煌与当代艺术的结合,从最细节处入手,几乎全景式展现了敦煌的艺术成就,让读者能够透过文字感受到敦煌的人文和艺术价值。

之所以能够将敦煌艺术从轮廓到肌理一一书写,和谢成水长年累月的积累是分不开的。

1984年,谢成水刚来到敦煌文物研究所时,所里照顾他这个异乡人,特地给了他一张电视票。当时研究院四、五十户人家,只分配了四台电视机,同事们都很羡慕。

而谢成水毫不犹豫地谢绝了所里的好意:“我来敦煌是看壁画的,我不需要看电视。”

敦煌莫高窟45000多平方米的壁画深深地吸引着这位年轻的苦行者。

无论是壁画中飘逸的飞天、慈悲怡然的菩萨还是异常丰富浓烈的色彩,都吸引着他日复一日、年复一年地研究。

睡意阑珊的夜晚,谢成水常常一个人拿着研究所给的一把万能钥匙,打着手电筒去洞窟里看壁画,一边看一边记录和临摹。

在一次国际会议上,谢成水结识了伦敦大学研究敦煌艺术的教授韦陀先生。在他的帮助下,谢成水获得了赴英国伦敦大学访学的机会,在大英博物馆研究敦煌藏经洞流失在英国的绢画。

须知,这批绢画在上个世纪初期流失至英国,后来则被存放在大英博物馆的斯坦因密室,并未对外公开展示。因为这部分资料的缺失,中国卷轴画的发展和表现手法一度成为难解之谜。

谢成水十分珍惜这次来之不易的机会。他日复一日、如饥似渴地观摩,用了整整一年时间看完了大小不一的全部绢画,甚至连几百个从绢画上掉落的残片也没放过。

研究完成后,谢成水将所发掘的画法整理成论文《遗失千年的敦煌绢画技法》,这篇论文也被收录在了他的新书当中。

2003年,谢成水在大英博物馆临摹顾恺之《女史箴图》 受访者供图

半生走来初心依旧,只为“看见敦煌”

从敦煌研究院退休后,谢成水一直在南方从事敦煌艺术的传承和推广工作。最直观的成果,大概要属2009年为杭州中天竺法净寺圆通殿绘制的壁画。

早在刚刚应聘去敦煌时,谢成水就曾梦想用敦煌壁画的技法在南方画壁画。而南方的梅雨天气是彩绘壁画的“噩梦”,为了实现这个梦想,谢成水搜集了各地的残存的古代壁画进行各种测试和试验,这些多年累积的数据终于派上了用场。

我们今天在法净寺圆通殿内看到的150平方米的壁画,是由谢成水历经五年、依据敦煌莫高窟唐代第220窟的壁画放大四倍绘制完成。在壁画临摹时,他根据此前的实验数据,发明了一种防潮防霉的古代壁画制作新工艺,这项工艺后来还获得了国家发明专利。

除了壁画之外,谢成水还为杭州永福寺制作了9米高一佛二弟子像青铜雕塑。他为杭州韬光寺塑的6米脱胎漆观音像获得了中国首届当代佛教艺术展金奖。

谢成水并没有专门学过如何制作雕塑,他对雕塑的印象源自在敦煌一个个洞窟内日复一日的观摩,悟出了“画塑同源”的奥秘。在谢成水看来,从事艺术工作最重要的是感情的倾注。“对于常识性的技法,你需要学习,但实际操作中,凭借的是你的感觉和热情。”

从事艺术工作另一个要点则是“读懂”。“现代的人看古代艺术,就跟阅读古文一样,读懂之后才能理解,而读懂靠的则是足够的积累。”谢成水说。

毫无疑问,研究古代艺术是一趟很艰苦甚至枯燥孤独的人生旅程。但一路走来,谢成水并不感到后悔或者遗憾。当年,这位南方小伙对敦煌艺术一见钟情、再见倾心。大半生走来,他也完成了自己去敦煌的初心,那就是“看见敦煌”。

谢成水制作杭州中天竺佛教壁画 受访者供图

“转载请注明出处”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号