走近大江健三郎:“我这一生都在思考鲁迅”

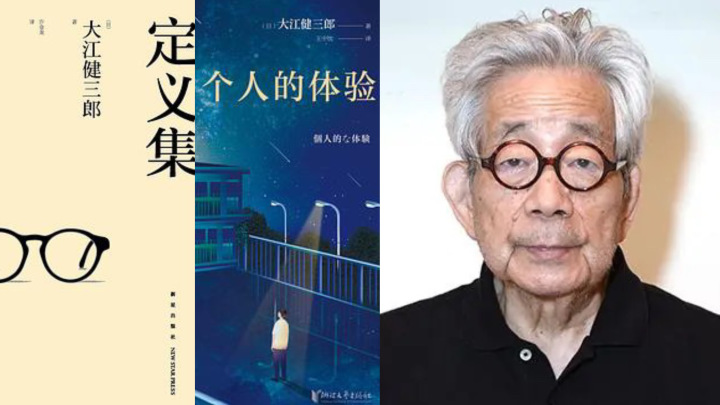

3月13日,据日本NHK电视台报道,日本文学家、诺贝尔文学奖获得者大江健三郎于3月3日因衰老去世,终年88岁。

这位日本文坛的巨匠,与中国有着深深的羁绊,他曾6次对中国进行友好访问,革命家、文学家鲁迅的思想,贯穿了他的作品,影响着他的一生。

“很小的时候,我就从母亲那里接受了中国文学的影响。可以说,我的血管里流淌着中国文学的血液,我的身上有着中国文学的遗传基因。没有鲁迅、郁达夫等中国作家及其文学作品,就没有诺贝尔文学奖获得者大江健三郎的存在。”

2000年9月在北京,大江健三郎曾这样描述中国文学对他的影响。

大江健三郎出生在一个热爱中国文学的家庭,他的父亲与母亲都曾在中国短暂居住。大江曾回忆,父亲在世的最后一天,还一直在与他讲《孔乙己》,并说起了“茴香豆”的“茴”字有四种写法。父亲一边说一边用火钩在火盆的余烬上面写下四种不同的“茴”字——这是十多年前父亲旅居北京时,从一位旅店老板娘那里学到的。

小学四五年级时,大江从母亲那里得到了人生中第一本鲁迅文学的启蒙读物:一本岩波文库版的《鲁迅选集》。

这本书一直被大江翻来覆去,反复阅读,并给他带来了深深的触动。他曾在自述中提到,自己尤其喜欢充满童趣的《社戏》,觉得《孔乙己》里咸亨酒店的小伙计和他的个性有很多相似之处,小说《药》则让他第一次切身体会到了剧烈的痛苦。母亲在他离家上学时,特别让他去读《故乡》,并嘱咐他,要回到村里来。于是,大江用铅笔在笔记本上抄下了《故乡》结尾的那句话——

“我想,希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”

大江健三郎在鲁迅纪念馆

大江的第一篇小说《奇妙的工作》是在鲁迅作品的直接影响下写作而成的。在这篇小说里,他把自己写成了一个生活在痛苦和迷茫中的青年,把最后的希望寄托在挖掘宝藏上,不停地挖着地面上发光的地方。在构思时,他想到的是鲁迅短篇集《呐喊》里的《白光》中的男子,叫喊着发出“含着大希望的恐怖的悲声”。

《奇妙的工作》反映了战后日本年轻人对于未来迷茫无助的心理状态,而此后,绝望和希望也成为了大江创作中不可或缺的主题,这也是鲁迅恒久的哲学思考。

大江的许多作品都能让人立刻联想到鲁迅。浙江越秀外国语学院教授、中国社会科学院外国文学研究所研究员许金龙曾深入研究过大江作品中与鲁迅的对话:

在《被偷换的孩子》里,借助沃雷·索因卡笔下的女族长之口喊出:“忘却死去的人们吧,连同活着的人们也一并忘却!只将你们的心扉,向尚未出生的孩子们敞开!”这让我们联想到《狂人日记》的最后一句话;

在《愁容童子》里,主人公古义人深度昏迷时仍在病床上为伤害了他的这个世界祈祷和解与和平。这就如同鲁迅在《呐喊》自序中所云,“我虽然自有我的确信,然而说到希望,却是不能抹杀的……”;

《别了,我的书!》日文版红色腰封上醒目地标示“始自于绝望的希望”,让我们无法不联想到鲁迅《希望》中的“绝望之于虚妄,正与希望相同”……

许金龙评价,相较于60年前在《奇妙的工作》等初期作品里对鲁迅作品的参考,在这些解读中,大江更在用辩证的方式理解和诠释绝望和希望,更愿意在当下的绝望中主动和积极地寻找未来之希望的通途。

在人生的绝望之境中,鲁迅也曾多次给予大江信念的支点。

2009年,大江在写作《水死》时曾一度陷入抑郁导致无法继续写作,特意来到北京的鲁迅博物馆寻求慰藉。据当年同行人讲述,大江在鲁迅的大理石坐像前不禁落泪,在阅读鲁迅手稿时,他因担心泪水沾染信纸,匆匆阅读后便讲手稿放回封套内,交还给工作人员。在那里,大江对鲁迅先生“作了保证”,不再沉沦,要振作起来完成他的作品。

2011年,强震和海啸导致福岛第一核电站发生严重核泄漏事故。充斥于社会的不安和恐惧让大江联想到了鲁迅的《孤独者》,其中旧中国的知识分子同样在令人绝望的社会里走投无路,然而置之死地而后生。借助鲁迅的力量,大江从末日图景中凝练出了超越个体生命的巨大能量,形成了“寻找希望”的长篇小说《晚年样式集》。

“我这一生都在思考鲁迅,换言之,在我思考文学的时候我总是会想到鲁迅。”大江曾说。

2019年,在鲁迅的故乡浙江绍兴,大江健三郎文学研究中心在浙江越秀外国语学院成立。这是大江健三郎在全球的首个研究中心。

“阅读和研究大江先生的作品可以深刻感受到他的深思熟虑,他的目光是世界性的。” 诺贝尔文学奖得主莫言在研究中心成立时特别发来了视频祝贺。

若干年前,莫言在大江文学研讨会上对他如是评价:“他继承了鲁迅的‘肩住黑暗的闸门放他们到宽阔光明的地方去’的牺牲精神和‘救救孩子’的大慈大悲。这样的灵魂是注定不得安宁的。创作,唯有创作,才可能使他获得解脱。”

“转载请注明出处”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号