杜甫在宋代多受欢迎?刘跃进主编“杜诗宋元注本丛书”面世

编者按:杜甫被称为“诗圣”,杜诗为中国诗歌的圭臬,注释杜诗是中国诗学的重要传统。宋代人喜欢杜甫,有“千家注杜”之称,这是杜诗注释的首次高潮。

河南大学特聘教授、中国社会科学院学部委员刘跃进先生主编“杜诗宋元注本丛书”,将宋元人的注杜作品整理校订,为以宋注为源头重新思考杜诗阐释奠定了文献版本基础。

刘跃进

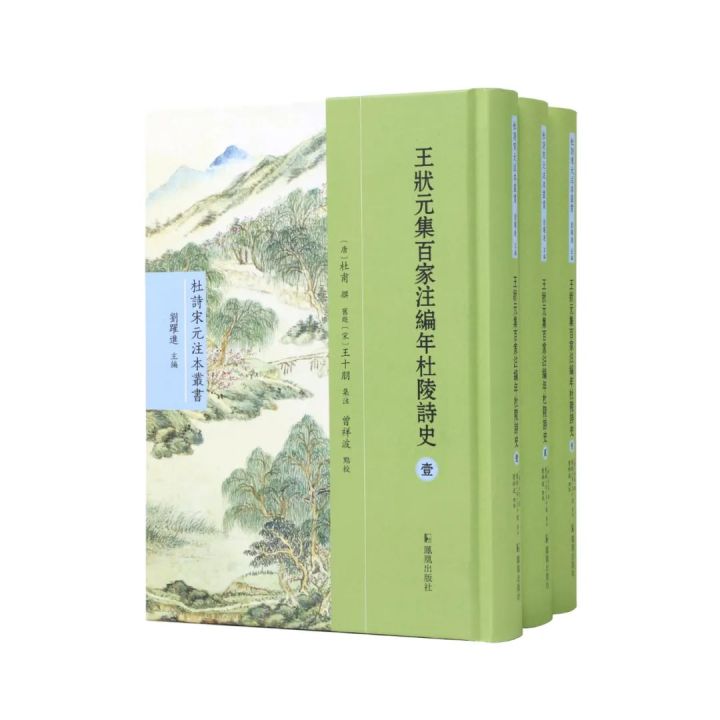

丛书首批选定《王状元集百家注编年杜陵诗史》《黄氏补千家注纪年杜工部诗史》《集千家注批点杜工部诗集》《分门集注杜工部诗》及《门类增广十注杜工部诗》(残本)、《门类增广集注杜诗》(残本)、《草堂先生杜工部诗集》(残本)7种。

以下是刘跃进先生为“杜诗宋元注本丛书”作的总序,潮新闻经授权刊发。标题为编者所加。

据记载,杜甫生前就曾为自己编过作品集。晚唐以来,各种不同的杜集本子在世间流传,或编年,或分体,或分类,不一而足。宋代就有“千家注杜”之说。迄今为止,杜集文献已有上千种。遗憾的是,宋代“千家注杜”的成果多有散佚,幸赖有若干种集注本保存下来。这也是中国古代典籍传播中带有规律性的现象。

四部典籍中,别集流传不易,其注本也容易散佚。相比较而言,总集、选集、丛书、类书等往往成为古代典籍保存的重要载体。流传至今的宋元两代杜集刻本及各类集注本有二十余种,是非常珍贵的文献资料,值得重视。如何整理这些珍贵典籍,如何在整理中体现时代特色,是本文讨论的重点。

杜甫画像,现代蒋兆和绘

纵观中国学术发展史,整理典籍文献主要有三种形式。

第一种是单纯的字词注释和文意疏通。譬如东汉后期郑玄遍注群经,唐代前期孔颖达主编《五经正义》,多是如此。这是古籍整理校订最基本、最重要的方式。

第二种是比较系统的资料汇编,多以集注形式呈现。譬如《昭明文选》李善注、五臣注、六臣注等,清人校订《十三经》等,都带有集成性质。

第三种是独具特色的疏解,如魏晋时期郭象《庄子注》,王弼《周易注》、《老子道德经注》,以及清代戴震《孟子字义疏证》等,多具有思想史价值。这种整理方式与上述两种恪守文字校勘原则的传统注释学很不相同,实际上是一种义理的推衍、思想的阐发。

上述三种古籍注释形式都很重要,并无高下轻重之分。事实上,对多数读者来说,如果没有字词的训释,没有典章制度、历史地理、历代职官等方面的解说,这些深奥的典籍是很难读懂的。对学术研究而言,如果没有最基础的字句注释工作,所谓集注和义理阐发也就无从谈起。所以,单注本的整理依然是今天最应该重视的古籍整理工作。

但仅限于此还远远不够。古籍整理的首要目的是方便阅读,更重要的是引导读者思考文本内容,并对其义理进行阐释。

笔者在从事国家社科基金重大项目“汉魏六朝集部文献集成”研究过程中,也在不断思索这样的问题:一是探索回归传统经典的意义,二是寻求回归传统经典的途径。前者应当没有疑义,后者则见仁见智,理解不同,做法不同,效果也不同。

清代阮元在杭州主持诂经精舍,传经布道,在江西校订《十三经注疏》,先后云集一批重要学者。在此基础上,他还提出另外一种整理典籍文献的设想,即通过胪列众说的方式,把清朝经学研究成果细致入微地呈现出来。

具体来说,就是将各家重要见解分别罗列在经典著作的每句话下面,章分句析,旁罗参证,详考得失,断之于心。清朝经学著作的汇集编纂,阮元编有《皇清经解》,王先谦编有《续皇清经解》。但这种专题丛书远没有达到阮元预设的目标。这项工作难度太大,尽管阮元位高权重、资源丰富,最终也没有付诸实际。

这种编纂方法,游国恩先生有所尝试,并取得成功。他主持编纂的《离骚纂义》、《天问纂义》等著作,就像阮元设想的那样,在每句诗下罗列历代注释,考订成果,然后下按语,很多按语都是点到为止,引而不发,给读者留下无限想象空间。

今天来看,这样的学问看似朴拙却最有实效,体现了当代学人对历代整理成果的充分尊重和清晰把握。

杜甫及其相关文献研究,历代成果异常丰富,一般说来,几乎无发掘空间。但笔者认为,杜甫研究的突破,还是绕不开基本文献的整理与研究。所谓基本文献,就是历代研究成果。

随着电子化时代的来临、国家经济实力的增强、数量可观的珍稀文献的发现,大规模的集成研究与体现时代特色的深度整理,已成为当今典籍文献整理与研究的必然选择。杜甫及其相关文献的整理与研究,至少可从以下三方面逐步推进:

一是选择重要的杜集旧注,校点整理,为广大读者提供阅读便利,扩大视野。

所有从事古籍注释的人,似乎都有一个梦想,就是希望自己的注解后来居上,成一家之言,为权威定本。但从学术发展史看,这是很难达到的目标。就杜诗而言,每一位注释者对于前人的注释只能是有选择地截取,十不一二。即便是所谓的集注本,也不可能有文必录。因此,前人注释原貌,一般读者往往看不到。久而久之,这些著作很可能就会被遗忘,乃至佚失。正像清代顾千里所说,古书校订,新本出,旧本亡。所以,他主张不校之校,也就是尽量保持原书面貌。整理前人注释成果,也往往出现顾千里担忧的现象。历代旧注,就是在不断的注释中逐渐消亡的。

从古书流传的一般规律讲,自然淘汰属于常态。而从做学问的角度说,最大限度地占有资料,依然是做好学术研究的重要前提。为此,我们有必要对重要的宋元旧注,如王洙与王琪编定、裴煜补遗的《杜工部集》,赵次公的《杜诗赵次公先后解》,旧题王十朋的《王状元集百家注编年杜陵诗史》,郭知达的《新刊校定集注杜诗》,蔡梦弼的《杜工部草堂诗笺》,黄希、黄鹤的《黄氏补千家注纪年杜工部诗史》,宋末刘辰翁评点、元代高崇兰编次的《集千家注批点杜工部诗集》,佚名的《门类增广十注杜工部诗》,佚名的《门类增广集注杜诗》,佚名的《分门集注杜工部诗》,佚名的《草堂先生杜工部诗集》等给予高度重视,原原本本地加以校订,让更多读者看到旧注全貌。尽管有些著作的作者问题尚存较大争议,但这些著作能保存至今,说明其仍有重要的参考价值。

二是系统地汇总杜集珍本文献,影印出版,为学术界提供系统的而不是零碎的资料。

中国国家图书馆、浙江图书馆、成都杜甫草堂都曾编辑出版所藏杜甫诗集目录,周采泉编《杜集书录》、张忠纲等编《杜集叙录》都是综合性的杜集目录。这类目录,就像杜甫研究的导引图,为读者按图索骥提供方便。不无遗憾的是,有目无书,读书人还是要望洋兴叹。

黄永武编《杜诗丛刊》,收录宋元至清代重要杜集三十五种,日本吉川幸次郎编《杜诗又丛》,补选七种杜诗文献。这些草创工作,筚路蓝缕,虽多有缺失,但也确实为学术研究提供了丰富资料,学者无不称便。很多学者期待这样一部著作,能将历代重要杜集版本汇编成册,整体推出,倘能如此,必将开创杜甫研究新局面。

根据当代学者研究,现存宋元以来重要的杜集白文本、全集笺注本、分体分类注本、评点本、读杜札记、杜诗选本等,在四百种以上。

其中,宋元刻本以及相当数量的孤本、稀见本等最值得珍惜,在现有条件下应该尽量全部影印出版。否则,这些珍稀古籍总是藏在深宫,不仅读者无法阅读,更叫人担心的是,如果发生如绛云楼失火那样的意外,这些孤本可能就永远在世间消失,造成不可挽回的损失。

习近平总书记强调,“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”。道理很简单,保护是为了更好地应用;让古籍发挥更大的作用,才是最好的保护。从这个意义上说,系统地汇总杜集珍本文献,影印出版,不仅是为学术界服务,也是为了更好地保存古籍、充分利用古籍,为今天的文化建设服务。

三是汇集宋元旧注于一编,体现深度整理的时代特色。

杜集宋元旧注,存世无多。各家见解有何区别,前后承继关系如何,仅就一本书而言,很难说清楚,只有逐字逐句地比对众家,才能了然于心。从这个角度看,杜集旧注的整理尚有拓展的空间。目前,可以从两个方面入手。

一是散佚著作,如果数量较大,就像林继中《杜诗赵次公先后解辑校》那样,逐家辑录出来,单独成册。据此,读者可以看到各家的学术主张、思想倾向。另外一种方法,就是将各家之说汇辑在杜诗各句之下,将有助于读者对杜诗文字训释、创作背景以及思想内容的理解。这项工作看似杂然胪陈、薄殖浅陋,实则异常繁难、错综交纠,个人能力有限,势难完成。这就需要集体的智慧,综贯百家,逐步推进,最终完成。这项工作,可以先以某一时期、某一地区的杜注研究为中心,由点及面、发覆抉疑,将来逐渐扩大开来,把所有宋元旧注汇为一编,借此校订异文、辨析是非,并提出进一步研究的前沿问题。

新时代要有新的学术气象和研究方法。彰显时代特色的文献整理,尤其是历代经典的系统整理,还有很多工作要做,还有漫长的路要走。从系统整理杜甫文献入手,走近经典、理解经典,为创造新时代经典提供有益的学术借鉴和丰富的思想资源,这应当成为我们这一代人的共识,也是我们这一代人的责任。

“杜诗宋元注本丛书”第一种《王状元集百家注编年杜陵诗史》(唐)杜甫撰;旧题(宋)王十朋集注;曾祥波点校。

“转载请注明出处”

陈骥

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号