艾伟携长篇小说《镜中》到厦门,畅谈无常境遇与生命欲望

厦门《镜中》分享会。

惊蛰方至,风光旖旎的“鹭岛”厦门已遍染春意。

3月5日晚,在厦门纸的时代书店,著名批评家,北京师范大学文学院教授、博士生导师,中国当代文学研究会会长张清华,著名作家、《烈日灼心》电影原著小说《太阳黑子》作者须一瓜,浙江文艺出版社常务副社长、上海分社社长、资深出版人曹元勇,与第八届鲁迅文学奖得主、现任浙江省作协主席艾伟一起,出席其长篇新作《镜中》分享会,围绕无常境遇与生命欲望、日常经验与精神世界、写作与生活的关系等主题展开了精彩交流与分享。

《镜中》是作家艾伟的长篇新作,由浙江文艺出版社·KEY-可以文化于去年五月出版,一经推出便收获多位文坛名家联袂推荐。

毕飞宇盛赞《镜中》是艾伟的命运“应许之书”;李洱评价“艾伟的叙述循环往复,却又单刀直入;描写不留情面,却又感人肺腑”;格非指出“艾伟在文本中设置了多重镜像,相互映照,亦真亦幻”;鲁敏认为“《镜中》探讨了普通人如何从废墟中爬起来,成为自己的英雄”。

这部情感治愈力作让万千读者获得与生活和解的勇气,迄今已多次加印,入围数十个好书榜单。

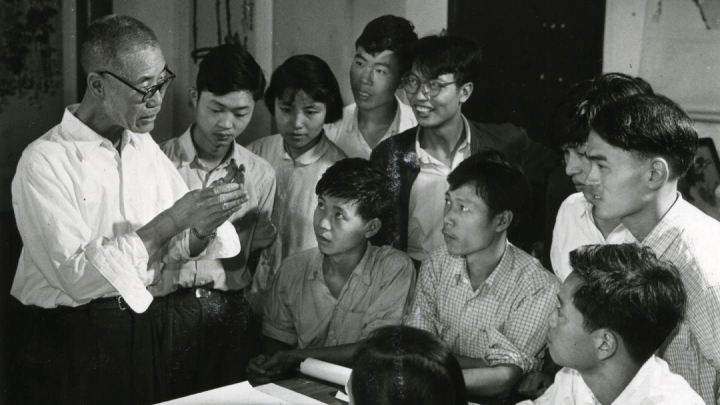

艾伟。

尘世废墟,镜中幻影

《镜中》以一场惨烈的车祸开篇,主人公庄润生原本光鲜美满的生活瞬间瓦解,与这场悲剧相关的其他三人也由此踏上寻求救赎的旅途。当生活化作一片废墟,我们如何重拾爱与希望的勇气?

谈及小说创作出发点时,艾伟提到了“无常”这一在东方文化传统中具有特殊重要性的概念:“‘无常’这个词带有中国人特有的生命感觉,我们如何去解决它,这是我最关心的一个问题。”

透过《镜中》这部作品,艾伟深入当代中国人身处无常境遇的生存体验,体恤他们生命内部隐秘的纠结、无法言说的痛苦,并试图找到一条与自我和解之路。

关于《镜中》的小说主旨,张清华以“两面镜子”的比喻提出自己的理解:首先,《镜中》是一部与博尔赫斯的诗作《镜中》构成互文关系的、具有哲学高度的文本。“只要稍加审视就能发现,我们每个人从镜子里看到的自己,其实是一个反影。而我们所看到的这个世界,只不过是我们经验中的世界,绝不是一个终极真实的世界。”

第二,《镜中》的故事如《红楼梦》中的“风月宝鉴”给予我们启发——在世界赤裸而鲜活的感性表象背后,其实是极理性、冷寂、荒凉的所在。艾伟描写两对世俗男女于情网中纠缠,“最后并没有把我们引向对世俗欲望的一种沉湎和热爱,而是让我们忽然从中感受到一种悲凉,一种梦幻般的大荒凉”,由此使得《镜中》这部作品与中国古典小说传统相通。

张清华还指出,《镜中》呈现出一种脱离宏大叙事框架,也并未落入“社会风俗画”式写作的崭新的叙述形态,艾伟具有“世界文学的宽广视野”,同时对“文学本土性”也有精准的提炼。可以说,这部作品是艾伟于创作成熟时期推出的自我超越之作,也是他面向当代文学未来的野心之作。

一部揽镜自照的“自省之书”

《镜中》是艾伟沉潜多年、反复打磨而成的第七部长篇小说,延续了情爱、罪责等创作主题,揭开人心中赤裸而真实的欲望,刺破爱恨苦痛的虚妄,并进一步探问何谓“生”的本质。

艾伟在书中采用了一种反时间的结构,小说的四个部分如同一座建筑的四个房间,光线穿行于其中,串起回环往复的整体图景,照见个体生命共同的苦痛与挣扎。

张清华认为,《镜中》具有向内开掘的自省向度,小说呈现为一种“结构性镜像无处不在的格局”。 艾伟笔下的每个人物都身处生命绝境,却依然充满尊严,对自己的人性保有自省。

翻开这本书,你我皆是镜中人。

这部小说直面人生的无常本质,照见人心幽暗、复杂的角落,又展现出生命的坚韧和爱的恒久力量,最终是一部为心灵带来滋养,给予我们前行勇气的治愈之书。

如曹元勇所说,艾伟不止于揭露人物面临困境时内心的矛盾和隐痛,他的思考更进一步,关注“人要如何跨过坎坷,从精神上重新复活”。

同时,艾伟也提醒道,《镜中》式的存在困境无法从根本上破解,“个人生活的重建是一个困难重重、极其复杂的过程”,但他在小说中依然传递出如此一种可能性,带来治愈的信心与希望。

从左至右:张清华、须一瓜、艾伟、曹元勇。

爱情是世上最不对称的情感

厦门女作家须一瓜,在现场对艾伟的《镜中》进行了如下解读——

“三十多万字,读得我幻肢疼。什么叫幻肢疼——我们不是润生、不是易容、不是子珊、不是世平,但是,疼痛感过来了。这就是生命的疼痛。而且,我觉得无解。也许像艾老师和润生说的,放下了——但是,再发一张考卷试试?但不管这样说,好的小说,就这样连接了神经、打通了通道。”

“小说好看,耐嚼,艾老师是惯犯。他一直在追求和呈现内在性的深度。这次看到他处理材料的胃口这么大,说实话,开篇我是担心的。但是他聪明极了,也一定用功至深,他把中国、日本、缅甸、纽约的材料,搅拌得如此结实光华,许多部份犹如岁月包浆,自然真切。”

“这个小说,艾老师胆大。他把这几个人物情感,近乎闭环地交战。期间的离奇和平常,被他轻松榫接。你不得不接受他的离奇。爱情是世上最不对称的情感,甲乙双方,难得平整一致如拉链,但是,艾老师就敢密集地把这几串严重不对称的爱,放置在他严格对称的篇章中。就像拉链坏掉拢不住的包,里面拥堵着人性的不安与骚动;获得与失守;责任与推卸、愤怒与愧疚;欺骗与抵抗;仇恨与宽恕。密度非常大——艾老师令人喘息。而我们所以挣扎,是我们也知道光的慰藉。小说好几个地方,让我几乎落泪。”

“转载请注明出处”

张瑾华

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号