婺州谣︱靖康之难前后,金华涌现的抗金英烈,你知道几个?

今年热播的电影《满江红》,使全国亿万观众仿佛赴两宋之交作了短暂的穿越。在那风雨飘摇、风云激荡的两宋交替之际,曾有好几位金华籍人物,发挥乱世砥柱的作用,如堪称岳飞知音和恩师的宗泽、谋袭未遂而后死节的梅执礼、威震川陕却因忤逆秦桧而冤死的郑刚中、直谏三朝清正刚直的潘良贵等。文臣不爱财、武将不惜死。靖康之变前后的危难中,他们以实际行动践行了士大夫的浩然正气。本期《婺州yao》就带大家认识这几位婺州英烈。

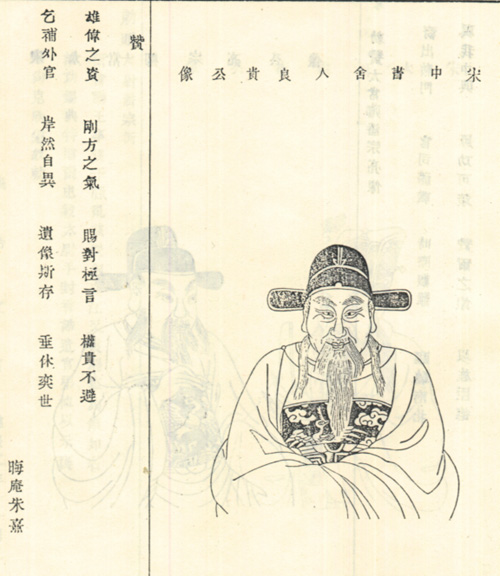

宗泽 资料图

宗泽:立马北望处,死犹呼过河

宗泽,字汝霖,浙江义乌人,世代耕读之家,是宋朝著名的抗金大臣,他个性刚直豪爽,文能治国,武能御敌,是南宋之时有名的刚直大臣。

他是进士出身,怀救国救民的政治抱负,他所学之道不仅仅是如何治国,同时也细心研读兵书,学习用兵之道。最终变成一位有理想有抱负,有坚定的意志,文武双全的国士。

但以宗泽的为人,其刚直不阿的性格,在宋时的官场上是行不通的,直到靖康元年,宗泽方才得到重用,开始领兵抗击金军。

当汴京陷落,二帝被掳后,赵构在南方登基称帝,宗泽带兵勤王,从此辅佐赵构治理天下。

宗泽在靖康之难后,在短短的时间内,重建开封城,整合两河地区,重振宋朝声威,在灭国仅一年有余就阻敌兵于国门之外,这很是让人惊叹。当然,这同时也组建了一支规模庞大的军队,实力与后来的岳家军相比,也相当了得。

宗泽在此期间,连上二十四道奏折,痛陈应迁都北上一事。但是宋高宗赵构却在小人的谗言之下,数次拒绝迁都北上的请求。

《宋史》载:泽前后请上还京二十余奏,每为潜善等所抑,忧愤成疾,疽发于背。诸将入问疾,泽矍然曰:“吾以二帝蒙尘,积愤至此。汝等能歼敌,则我死无恨。”众皆流涕曰:“敢不尽力!”诸将出,泽叹曰:“‘出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。’”翌日,风雨昼晦。则无一语及家事,但连呼“过河”者三而薨。”

临死前,将领们前来探望他,宗泽勉励他们奋勇抗金,完成自己未竟的心愿;在弥留之际用足力气,呼喊:“过河!过河!过河!”临终时,没有一句提及家事。

宗泽去世后,棺柩移至镇江,与夫人陈氏合葬于京观山麓, 墓前石碑刻:“大宋濒危撑一柱,英雄垂泪死尚三呼。”正是宗泽一生的写照。

值得一提的是,宗泽生前做的一件平常事,却对中华民族产生惊天动地的影响。一个偶然的机会,他释放了一名犯了军纪、要被处斩的年轻军人,且让这个年轻人走上战场,为国征战。宗泽做过无数次这样的事,在当时他可能想不到,这件小事的重大意义。因为这个年轻人,他叫岳飞。

梅执礼:谋袭未遂而后死节

“梅溪之水渊远流长,梅公英名万古流芳。”

在兰溪市梅江镇一带,这副纪念宋代抗金英雄梅执礼的对联,很多人都会吟诵。

梅执礼(1079-1127),字和胜,婺州浦江黄茅山(今兰溪梅街头村)人。

靖康之难,梅执礼时迁户部尚书,梅执礼曾上奏请钦宗亲征,请让皇太后、皇后、皇子则先行避难离开开封,意欲与金作一死战,却被当时执政者所阻,徽钦二帝被金人诱骗质押后,梅执礼与有同志者暗地联络意欲营救,而因叛将告密而废。后金军首领扣着徽、钦二帝,要挟梅执礼主管的户部从市民中收缴金银锦帛,梅执礼与同僚因拒绝敌酋的这项成命因之被金兵残忍杀害。

《宋史》里记载的梅执礼殉国之举相当壮烈。

靖康二年(1127)二月廿五日,徽、钦二帝被羁押于金营,金兵派人通知提举官(特派官员)户部尚书梅执礼并户部、刑部等8位官员赴金营谈判交纳金银财宝一事。

当时国库早已空虚,民穷财尽,梅执礼等人怜悯百姓已极度困窘,不忍心再去敲剥百姓。于是私下商议说:“金人的贪欲毫无止境,即使是铜铁也无法富裕充足地供给。何不以军法担保民力确实困乏,无法拿出更多的金银财帛。假如做得到的话,就可以阻止金人的要求。”然而有一个和他们有宿怨的宦官,向金人统帅告密说:“汴京城中有七百万户人家,所取财帛不及百分之一。”

金人统帅大怒,唤来梅执礼等人,严厉斥责他们。梅执礼回答说:“天子落难,臣民都愿意为救天子而死,哪怕是肝脑涂地,也在所不惜,何况是金银财物呢!环顾城中,家家户户都已空了,实在是没有办法交出更多的金银财帛来。”金人更加生气,将梅执礼等人抓住杀死,并砍下他们的头,挂在城门上示众。时值靖康二年(1127年)二月,梅执礼才49岁。梅执礼等人被杀的那天,大白天一下变得昏暗无比,无论士人百姓都为之哭泣愤叹。

宋高宗即位后,下诏追赠梅执礼为通奉大夫、端明殿学士。参加讨论的人都认为追赠不够优厚,于是皇帝又加赠资政殿学士。

郑刚中:与岳飞、宗泽齐名,被秦桧迫害致死

金华还有一位抗金名臣郑刚中,与岳飞、宗泽齐名。

郑刚中(1088年—1154年),婺州(金华)郭门村人,他是金华科举时代唯一的一位探花。

据史料记载:郑刚中进士及第后被授左文林郎,任温州判官。当时正遇百年大旱,他提出"以工代赈"的方针,因此缓解了灾情,政绩显著,因此被秦桧赏识荐举。绍兴六年(1136),经当朝宰相秦桧之荐举,他的时政要务见解受宋高宗赏识,不久即升任宣义郎,一年不到又兼授太常博士。

到了宋绍兴十一年(1141年),王伦挟金使来议和。时有枢密院编修胡铨奏请宋高宗斩杀奸臣王伦、秦桧,以杜绝议和,然奏请未获准反而得罪秦桧,祸在旦夕。郑刚中等大臣极力营救,由此又得罪秦桧,宋高宗欣赏郑刚中胆识,升任他为宗正少卿,后又任秘书少卿。

南宋绍兴九年,为枢密行府参谋出谕京陕,除礼部侍郎。十一年,擢枢密都承旨,为川陕宣谕使;十二年,迁川陕宣抚副使兼营田;绍兴十四年(1144),充陕西分画地界使,奉命到陕西与金使划定疆界事,此间金人恃强凌弱,郑刚中不卑不亢,力争不从。

绍兴和议后,郑刚中改任四川宣抚副使。因嫉蜀中富饶,秦桧令献金3万两并加派赋税,遭到郑刚中拒绝。秦桧认为郑刚中羽翼丰满不听自己调遣,遂开始设计陷害郑刚中。绍兴十七年(1147)九月,郑刚中被免职,提举江州太平兴国宫,桂阳监居住。

被贬官软禁到绍兴十九年(1149)七月,宋高宗想减轻对郑刚中的处罚,然而秦桧却不依不饶,要彻底查究其"贪污"罪行。又命人逮捕其子右承务郎郑良嗣及其将佐宾客,都关押在江州狱中。再派大理寺丞汤允恭、太府寺丞宋仲堪等凶暴亲信前往审理,严刑拷打,就是要坐实郑刚中的贪污之罪。

郑刚中到了贬所后,秦桧再指使其党羽、封州太守赵成之一步步将他窘辱,直至折磨致死。绍兴二十四年(1154)五月二十三日,一代名臣郑刚中就这样被秦桧迫害致死,时年67岁。直至秦桧死后,郑刚中得以昭雪,恢复其资政殿学士的官职,追谥"忠愍"。

潘良贵:直谏三朝,清正刚直

潘良贵(1086-1142),字义荣,号默成居士,出身金华城区平民之家。

政和三年(1113),潘良贵中上舍第三名,报到宋徽宗处定夺。宋徽宗非常赏识,除授他太学博士。

宣和三年(1121),宋徽宗召潘良贵对话天下时势,潘良贵直率地指出朝廷佞臣当道,致民不聊生,从而引起民众造反的现实情况。大臣们“闻者,为之胆落”。潘良贵也因此遭受佞臣们明里暗里的打击。

靖康元年(1126),金兵南侵,兵临开封城,徽宗束手无策,受李纲之言,匆匆禅位给太子赵恒,是为宋钦宗。钦宗匆忙上位,起用坚定抗战的李纲,坚决抵抗,金兵受挫,无奈只得议和,得到好处后北返。一味赞成议和的宰相唐格以为万事大吉,将刀枪入库,遣散了勤王军。

钦宗召见潘良贵,问他:“谁可以担当国家之大任?”潘良贵几乎毫不保留地发言:“何栗、唐格等四位皆不可用,他日必误社稷……”此时唐格为相,何栗为中书侍郎,皆身居高位。故潘良贵遭权臣打击而贬。直到靖康之变后,潘良贵之佞臣必误社稷的预言果然应验,政治声誉猛涨。

高宗即位后,潘良贵被重新召回,擢为右司谏。作为言官,潘良贵每每论及奸邪,总会触动当权者,被罢官。后来主战派赵鼎为相,重新起用潘良贵。潘良贵终于又有机会接触高宗,上疏劝谏:“愿陛下清其心,思祖宗创业之难,念父兄远狩之久,悯生灵常怀涂炭之苦,愤土地日有侵削之忧,凡下一令,行一事必先以此四者为念……”

潘良贵深谙孔孟之道,却不解高宗心灵深处“念徽钦即返,此身何属”的尴尬心理。一次在朝堂上,潘良贵的旧时好友向子堙宣扬“主和”论调,遭到了潘良贵的斥责,这惹怒了“主和”的高宗,潘良贵又一次,也是最后一次被罢免。

金华古子城 洪兵 摄

没有了薪俸的潘良贵,人生最后十年沦为贫民。他自少至老,出入三朝,真正在官不过860余日,所居仅避风雨,郭外无尺寸之田。其殁后,靠朝廷资助丧葬费才草草落土。

潘良贵在险恶的官场,自始至终“出淤泥而不染”,耐一生清贫,守一生清廉。有“婺学之开宗,浙学之托始”之称的兰溪范浚,赞潘良贵:“顾非豪英伟特之士,天资巩固,挺然自拔于颓风民俗之间……”朱熹也称赞他“清明直语,确然无欲,其真可谓刚毅而近仁矣”。

值班编辑;朱浙萍

值班主编:杜羽丰

“转载请注明出处”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号