江南物语|湘湖漫笔

为避开车流人流拥挤,我与卓月选择人们上班的时间,于正月二十四日下午再游湘湖,以补年初五人多无处停车未能游成的缺憾。

湘湖,位于钱塘江南岸萧山城区西南侧,与西湖隔钱塘江相望,人称西湖的“姊妹湖”。只是西湖早已名满天下,无人不知;而湘湖则是近年来兴起的杭州本地人休闲游玩露营的绝佳去处,但对外地人来说却未免仍有些“养在深闺人未识”。

作为“姊妹湖”,湘湖与西湖有诸多相媲美之处。她们都是由远古海滩演变而来的潟湖,曾共属于杭州湾,可谓同祖同源,血脉相连;她们都紧依钱塘江,西湖在江北,湘湖在江南,两相守望,是为近邻;她们都有伟岸的兄弟——山峦群峰的拥宠,西湖周边有南高峰、飞来峰、凤凰山、玉皇山、吴山、栖霞岭、宝石山拱卫,湘湖周边则有越王城山、老虎洞山、杨岐山、石岩山、柴岭山、西山守护;她们都曾是重要的水利工程,西湖虽自唐以后以景观湖泊闻名,但在此之前曾是杭州城饮用水和周边农田灌溉的重要水源,至今流传着唐代李泌开凿六井引西湖水和白居易修筑钱塘湖堤的佳话,湘湖自北宋末年萧山县令杨时“筑堤围湖”之后,湖水灌溉周边9乡14余万亩粮田,素有“九乡水仓”之誉。西湖与湘湖,恰似镶嵌在钱塘江两岸的绝色双璧,共同汇聚了杭州的灵气与神韵,展示着天堂的秀美与风流。

造型如独木舟的跨湖桥遗址博物馆。

但由于历史的种种原因,西湖与湘湖有着不同的命运。西湖更加幸运,一直为官府、世人所呵护与宠爱,成长得更加顺利滋润。湘湖则经历坎坷命运多蹇,她经历了自宋以来800余年的保湖与废湖之争,扮演过湖泊、浅沼、农田乃至砖瓦陶器厂等诸多角色,几近湮废。“沿湖居民每于山麓沙滩度其可以为住基者,先行插柳,日渐填砌,数年后便可种植,又数年便可筑室,比比皆然。”清人于士达《湘湖考略》中的这段文字,真实地再现了湘湖在漫长的历史中被蚕食、垦殖、建房的蹇涩命运。直到上世纪末本世纪初,随着杭州和萧山社会经济的快速发展,以及越王城山春秋战国古战场城堡遗址(详见2023年2月17日《钱江晚报》小时新闻“江南物语”专栏拙作《越王城山访古》)与古湘湖底跨湖桥文化遗址的重大发现,湘湖才迎来了她命运的重大转折,逐渐进入公众的认知视野,赢得了声誉,并先后被评为“国家级旅游度假区”“中国休闲旅游最佳目的地”。

“哈哈,今天的停车场比年初五不知要空多少倍!”车子拐进跨湖桥遗址博物馆停车场,卓月开心地叫了起来。

跨湖桥遗址博物馆文物展示厅。

我们下车后游览的第一站就是跨湖桥遗址博物馆。远远看去,博物馆的外形就像一艘巨大的独木舟,静静地“停泊”在跨湖桥东南的湘湖边。参观跨湖桥遗址博物馆不需购买门票,只要用手机扫一下二维码即可进入,显示了大杭州的气度。沿着斜坡的隧道,我们走进湘湖底下五六米深的文物展示厅,只见正面墙壁上灯光映衬着“萧山八千年”几个醒目大字。展厅设两层,分跨湖桥文化的诞生、跨湖桥人的活动、农业起源的探索和聚焦跨湖桥遗址四个部分。行走在展厅之间,在斑驳朦胧的灯光映照下,我们仿佛穿越了8000年的时空隧道,来到了远古的洪荒时代,观摩我们的先民在湘湖边刀耕火种,炼泥制陶。他们或在驯化野稻栽培稻谷,或以木箭树杈围猎捕鱼,或采用火焦法刳木为舟……。在湖底6.5米的深处,有一保持恒温恒湿的玻璃房,房内“停泊”着一艘形态基本完整的独木舟。这就是上世纪九十年代在古湘湖底下考古发现的目前世界上最早的独木舟,经碳14测定距今已有8000年的历史,被誉为“中华第一舟”。跨湖桥文化遗址的重大发现,使浙江大地有先民栖息繁衍的历史由河姆渡的7000年再度向前推进了1000年,显示了地处“南蛮”之地的浙江有着极其悠久的史前文明,惊艳了当时整个中国考古界。

跨湖桥遗址博物馆展示的先民捕鱼情景。

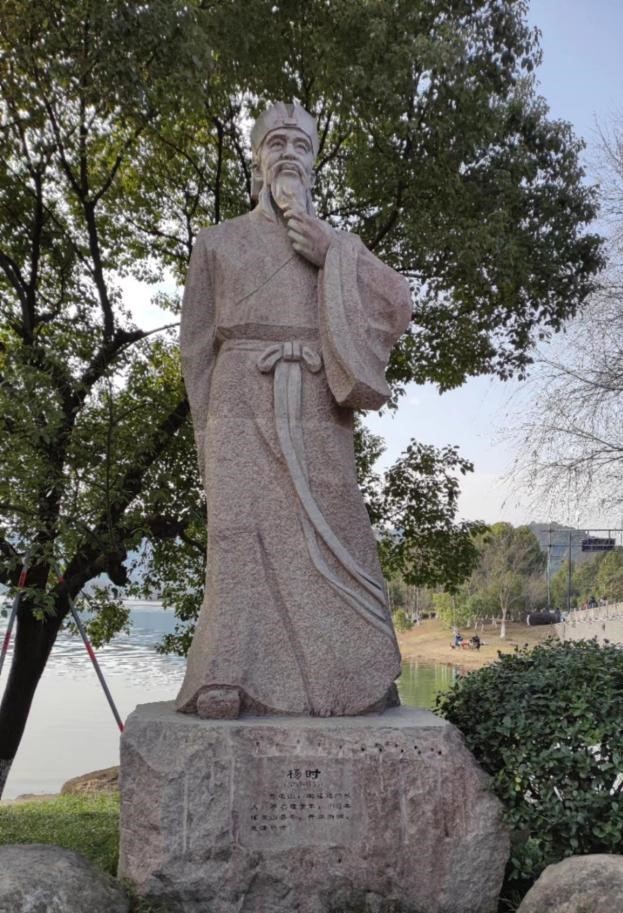

从跨湖桥遗址博物馆出来,我们沿着湘湖东岸往南步行到杨堤,迎面即见修筑湘湖第一功臣杨时的石雕站立在路口。杨时(1053-1135),字中立,号龟山,南剑将乐(今福建三明市)人。宋熙宁九年进士,官至工部侍郎、龙图阁直学士,谥文靖。他还是尊师重道典故“程门立雪”的主人翁之一,一代理学大家,为后世尊为“闽学鼻祖”,朱熹是他的三传弟子。政和元年(1111),杨时补授越州萧山令,次年四月赴任。当时萧山县城周边农田旱涝频频,灾情连年,乡民曾多次要求筑湖蓄水,以灌农田,以防水患,然均未实现。杨时到任后,“会集耆老及诸富民,躬历其所,视山之可依,度地之可圩,相与计议,以山为止,筑土为塘,始成湘湖。”(张懋《萧山湘湖志略》)

湘湖建成之后,周长80余里,湖面37000余亩,周边9乡146800余亩农田受益,这是湘湖从自然之湖到人文之湖的首次华丽转身。成湖当年,“是岁大熟”,邑民欢欣。为感谢父母官泽惠一方,邑民在湘湖之畔为杨时立生祠,初名“杨长官祠”。杨时逝世后,邑民祭祀不绝,并不断扩建祠宇,增加祭祀对象,至明成化年间,明宪宗朱见深赐祠额“德惠”,以示表彰。

杨堤路口杨时石雕像。

在湘湖发展史上,与杨时一样有大功于湘湖的,还有一位官居二品、死后同样被赐谥号为“文靖”的萧山人氏魏骥。魏骥(1375—1472),字仲房,号南斋,萧山城厢镇人。明永乐四年进士,历官至南京吏部尚书,77岁致仕还乡。魏骥告老还乡居家20余年间,不仅生活俭朴如乡民,而且经常头戴斗笠,脚穿草鞋,巡行乡野,体察民情,察勘水利。其时,湘湖年久失修,塘堰沟渠堵塞,湖堤坍塌,湖滩淤积,一些豪强刁民趁机侵占湘湖为私有,或开垦种植,或截流养殖,或建瓦窑陶厂,或营造私宅,致使湘湖面积日渐缩小,蓄水量大减,仰赖湖水灌溉农田的九乡百姓焦急万分。魏骥急民之所急,以耄耋之躯奔走呼吁,一边到县衙陈情商议,一边联络乡绅筹措谋划保护湘湖。先后主持麻溪坝、西江塘、瓜沥塘、股堰、毕公堰、徐家闸、螺山闸等水利设施十数处;清查罚没蚕食湘湖私田7318亩,悉数退耕还湖;率乡民疏浚湖身、修筑涵闸、增高加固湖堤,终使湘湖重新焕发生机,继续发挥着它的水利功能。明宪宗闻魏骥致仕后不顾年迈体弱修堤浚湖,有功乡里,龙颜大悦,特遣使者慰问。遗憾的是,使者未至,魏骥已驾鹤西去,享年98岁。明宪宗钦赐祭葬,谥号“文靖”。成化十九年(1483),明宪宗又准允乡民、官员奏请,下诏魏骥入祀萧山德惠祠,配祀宋代大儒杨时,共飨春秋之祭。

德惠祠是湘湖发展历史的见证者,也是古时萧山民心民意的生动体现。如今,杨堤上新建有一座大桥,石板桥栏上刻写着“德惠桥”三个大字,则是现代人对湘湖功臣杨时魏骥们的感怀与礼赞。

野趣横生的湘湖一角。

漫步在杨堤之上,与年初五相比,不见了车流拥堵,少却了人声嘈杂,湘湖是如此的清纯、幽雅和恬静,使得我们可以慢慢地游览、欣赏与品味。

湘湖周边多山,连绵起伏,数峰耸翠,环湖罗列,宛如一道黛色屏障,守护着中间一湖碧水。环湖诸山前伸后缩,错落有致,湖边大小不一的山坞星罗棋布,盘桓幽深,湖水漫入其中,又成了坞中之湖。再看湖面,湖傍山走,山中藏湖,湖中又耸岛,更有无数浅滩渚洲点缀其间,远山林木深黛,岛上草木葱茏,滩渚芦花飞絮,湖中水光潋滟,诸般景色交相辉映,犹如一大天然水上盘景,野趣横生,妙不可言。这般奇特山水景致可遇不可求,唯有湘湖才能看得见。湘湖的山护着水,水依着山;岛立湖水中央,湖水拥吻着岛。“好山兼在云水间,如此湖须如此山”,明代大儒王阳明这一《曹林庵》诗句,可谓道出了湘湖山水的风神韵致。

湘湖山水。CFP供图。

湖上多桥多堤,是湘湖有别于其他湖泊的又一独特景观。湘湖湖面辽阔,站在跨湖桥上看风景,南望“上湘湖”碧波万顷,北望“下湘湖”万顷碧波,更喜碧波之上有一座座石桥飞架,桥两端筑以长堤,横亘湖上,既方便了交通,又增添了景致。长堤把湖面隔断,桥洞又让湖水贯通。桥或拱形,或平梁,或单孔,或三孔,或五孔,高低不一,形制多样。据统计,湘湖的桥共有108座,素有“江南桥梁博物馆”之称。长堤上植有柳树、芦苇和垂丝海棠等,春风拂来,摇曳生姿。石桥如长虹卧清波,长堤似玉带浮绿水,四周群山隐约,给湘湖平添了几分妩媚与妖娆。而在山坞湖边小溪涧,或在滩渚浅水处,随意而巧妙地放置几个碇步,这是一种远古的“桥”,古朴自然,野趣可玩。游人在碇步上跳跃过水,冷不丁惊起边上芦苇丛中一行白鹭,那又是格外的一番惊喜。

我们从一条湖堤上由东走向西,再从下一条湖堤上从西折向东,如此往返,安步当车,读山观水,悠然自在,过足了一回逍遥游。夕阳西下时,我们来到了越堤,据说此堤因隔湖与越王城山相对而得名。这是一条具有典型湘湖特色的湖堤,全长不到1000米,自西而东却依次由藕芳桥、织翠桥、浣月桥、采莲桥、定澜桥、越王桥、梦湖桥7座造型各异的桥连缀而成,使整条越堤高低起伏,蜿蜒曲折,富于韵律,别有韵致。时在早春,虽不见杨柳青青,海棠粉粉,但柳丝垂湖,芦芽紫绿,海棠枝干如伞骨展开,疏朗有致,别具韵味。行走越堤,宛若漫步于千顷烟波之上,两边湖波浩渺,湖中岛屿如碧螺浮水,步移景换,如诗如画。登临桥顶,放眼远眺,夕阳西挂,晚霞满天,湖堤披霞衣,湖面闪金波,似真似幻,如诗如梦。凭栏俯身看湖面,湖底的倒影却在看着我们自己,恍惚间,一时弄不清是我们在看湘湖,还是湘湖在看我们行走在画卷之中。

湘湖夕照。

过望湖桥,来到湘湖东岸,在去跨湖桥遗址博物馆停车场归途中,艳遇一片梅林。梅林有三四亩地,梅花正吐艳,分红白绿三色,红的灿若朝霞,白的洁如晨雪,绿的莹莹然似青白玉。漫步梅林,梅树枝干横斜,梅花疏疏淡淡,有暗香浮动,令人心醉得流连忘返……

湘湖太大,非半天所能竟游;湘湖太美,景点太多,既可漫步堤上,亦可泛舟湖上,还可探访山中,亦非拙笔所能尽写。要想真正读懂读通湘湖,还请读者诸君自己来湘湖吧。此时来湘湖,不仅可以游览湖光山色,而且正值赏梅之佳期。(图片除注明外,均由沈卓月拍摄)

“转载请注明出处”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号