邓一光《人,或所有的士兵》在京研讨,故事围绕一个战俘展开

2月24日上午,“人文小说季·广东重点作家作品系列研讨会·邓一光长篇小说《人,或所有的士兵》研讨会”在中国现代文学馆举办。本次研讨会由人民文学出版社、广东省作家协会、《文艺报》、四川人民出版社联合主办。

中国作家协会书记处书记邓凯讲话。人民文学出版社总编辑李红强,广东省作家协会党组书记、专职副主席、中国报告文学学会副会长张培忠,四川人民出版社总编辑秦莉分别致辞。

中国作家协会书记处书记 邓凯

潘凯雄、徐可、杨庆祥、张志忠、刘颋、丛治辰、宋嵩、岳雯、饶翔、李蔚超、李壮等评论家围绕《人,或所有的士兵》的文学品格、思想内涵、人物形象、艺术价值等方面展开了广泛而深入的研讨。会议由人民文学出版社副总编辑赵萍主持。

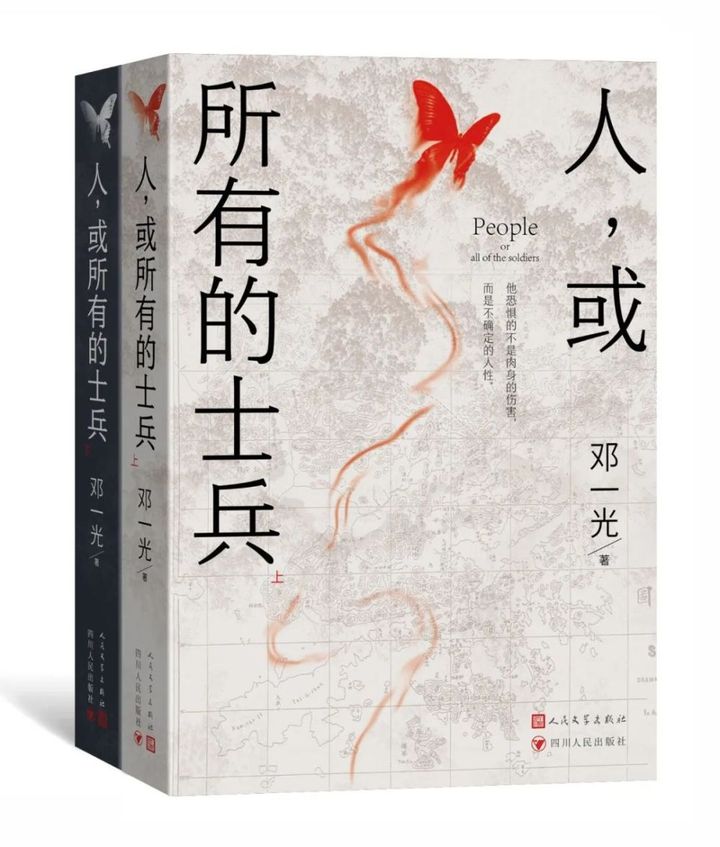

《人,或所有的士兵》2019年由四川人民出版社出版,当年即入选了首届中国文艺原创精品出版工程、《新京报》年度十大好书、《收获》年度文学排行榜十多种文学专业榜单,受到了文学界的广泛关注和肯定。

人民文学出版社总编辑李红强

2022年12月,人民文学出版社和四川人民出版社合作再次出版这本书。人民文学出版社总编辑李红强谈到双方合作缘起:“一方面是希望充分调动、整合双方资源,让好书抵达更多的读者;另一方面也是用新的阐释,让这部作品的丰富内涵得到更大的敞开。”

“是《战争与和平》在21世纪中国的回声”

邓一光《人,或所有的士兵》借助第二次世界大战一段鲜为人知的历史,以77万字的篇幅记叙了现代史上早期知识分子与民族、国家命运同担的故事。

广东省作家协会党组书记、中国报告文学学会副会长张培忠

张培忠认为:《人,或所有的士兵》是填补该题材空白的创新之作、拓展虚实边界的融合之作、构建中国文学话语和叙事体系的探索之作。对比古今中外所有战争的经典,《人,或所有的士兵》所呈现的浩瀚之广,可以视为托尔斯泰文学巨著《战争与和平》在21世纪中国的回声。

中国作家协会书记处书记邓凯指出:邓一光长篇小说《人,或所有的士兵》突破革命历史小说和新历史小说的创作技法,对标、借鉴世界战争文学经典,写人的“小”而非人的大。从主题深化、文本拓展等多方面进行深入探索,反映人民大众追求平等、民主,向往幸福、和谐的不寻常经历和思想轨迹,折射出中华民族在历史前进中蕴藏的强大精神力量和智力支撑。

李红强在致辞中则表示:这本小说写出了生命的一种状态,直面大事件下小人物的生命常态,写出他们复杂的人性和在恐惧中挣扎的过程。这是《人,或所有的士兵》的独特贡献,也为“文学是人学”这一命题增添了更多的内涵。

将文明的冲突置于世界史眼光,审问存在主义难题

中国作家协会小说委员会副主任潘凯雄关注到邓一光创作的转变。他说邓一光是中国当代最会写战争、最会写军人的作家,但是在这部小说中,他描写了一个战俘的形象。

在《人,或所有的士兵》中,他把中国抗战纳入到整个世界反法西斯战争体系当中,这是一个非常重要的特点,也是我们走向国际化、全球化历程当中很重要的组成部分。此外,邓一光作品的主人公从过去的战神变成现在的战俘,这样一种以人为本、生命至上的观念(的写作),也是一个巨大的进步。

鲁迅文学院常务副院长徐可指出,作者选取海量的历史材料,把虚构和非虚构相结合,钩沉史实,宏大磅礴,可见笔力非常深厚。小说阅读具有的挑战性不光如此,还在于独特的叙事角度和独特的艺术形式。邓一光选择了难度极高的叙述角度,通过不同的叙述者、不同的角度互相补充,拼凑出一个完整的形象,这个不但给作家增加写作的难度,也给读者的阅读增加难度。虽然内容非常驳杂,节奏具有跳跃性,但是由于邓一光高超的语言艺术,读起来有一种独特的快感。

首都师范大学文学院教授张志忠对小说主人公郁漱石进行了分析,认为郁漱石既有哈姆雷特的追问、反省、沉思,又有积极的行动能力,他一方面承认自己的软弱,另一方面又非常执拗、非常勇敢。此外,郁漱石展现了中国传统智慧,他是文学当中少有的一类知识分子形象,而且这个知识分子非常了不起,不但有思考,而且有行动力,用行动和思考两个方面回应历史,昭示未来,回应二十世纪以来人类生存困境提出的难题。

中国人民大学文学院教授杨庆祥认为,邓一光将文明的冲突性置于非常复杂的世界史的眼光,用最丰富的非虚构的材料、学者式的研究的眼光或者视野,来展示文明的对话、互动和冲突。同时,邓一光用非常极端的存在境遇,来凸显人性最深刻的灵魂搏斗。《人,或所有的士兵》是战争小说,同时也是存在主义的小说,非常极端的存在境遇里的人性最能够呈现出复杂性。《人,或所有的士兵》叙事的视角不是外在的视角,它是内在的视角,但同时又借助其他的证人、养母、同事等不同人,呈现人在特别复杂的历史结构里的表现,它提供了战争史或者文明史上独一无二的人物形象,而这个人物形象具有世界性。

拼图式结构搭建世界变动的图景,展现生命的绵延

《文艺报》副总编辑刘颋指出小说的拼图结构,认为所有人物无论是虚构的还是真实的,在这部小说中都是随着拼图的逐渐清晰,构造出战争后面政治、经济等各种利益的交缠、纠结,而成为一个复杂的网络。在这个复杂的网络中,文明受到怎样的摧毁,文明又具有什么样的力量能够帮助人类的延续,而人类的延续和文明之间究竟是一种什么样的复杂关系?一个生命在从开始到结束,因为蝴蝶翅膀的振动而产生变化,在这部作品里面都有非常深刻的书写。

中国作家协会创作研究部副主任、中国报告文学学会副会长李朝全认为,小说把战俘作为小说主角是一种创造,这体现了作家对于大历史观、大时代观,他尊重历史、遵从历史的写作姿态和态度,追问和探寻历史真实的孜孜以求的态度和精神,这是对历史的基本的尊重,也是对历史的一次还原。

北京大学中文系副教授丛治辰谈到,小说的压抑感当中有人性的光辉,有一种让人感到振奋的东西。郁漱石在不同的文明对撞当中、在一个文明表现出的不同面貌当中、在和平与战争、文明与野蛮之间穿行,给我们提供了非常重要的思考。人到底是什么?他可以极端高尚,又可以极端卑污。而他的悲剧恰恰也在这里,他似乎属于中国,但又不属于中国,这部小说在这个意义上写出人在具体处境下的复杂性。

《光明日报》高级编辑,文荟版副主编饶翔认为,邓一光通过小说重新直面关于爱、关于邪恶、关于死亡、关于道德、关于形而上种种曾经我们认为陈旧的命题、我们忽视的关于人最基本的命题,在这个意义上说,这部小说超越了简单的意识形态或者国族立场,站到人类视野的高度。

多声道叙述历史人物,亲近走近当代读者

中国作家协会创作研究部理论处处长岳雯称赞了邓一光的文学精神,认为他不是通俗意义上讲的把自己献给文学的人,他有更大追求和格局的人,他可能只是找到最顺手的一项工具——文学。文学只是他表达的一种形式。这不仅仅是局限于讲历史的一本书,它更像是一个预言,每个人都感同身受。它会常读常新,因为在不同历史时期它都会给我们提醒,作为一个人活下去多么不容易。

《中国现代文学研究丛刊》执行主编李蔚超指出,邓一光这部小说跟以前的历史小说不一样,他不再“把人物当作历史的人质”([法]萨特语),不再试图捡一些历史拼贴在一起形成自己的叙事,他要让每个人物以法庭叙事的方式,看似客观,看似在陈述和交代,实际上是无微不至的从一个个的角度、一个的人还原历史的真实。

《长篇小说选刊》主编宋嵩称赞了小说对人物语调的书写,认为小说把不同国家、不同身份、不同文化背景的战俘以及侵略者、统治者的“声口”表现的淋漓尽致。这些活灵活现的对“声口”的模拟,使得阅读过程不那么乏味,这是这个作品在艺术上最大的特点。

中国作家协会创作研究部助理研究员李壮谈到,《人,或所有的士兵》这部小说真正写的就是恐惧,是孤独,是鲁迅先生所说的“绝望之为虚妄,正与希望相同”。小说主人公郁漱石在某种意义上延续了现代文学经典的“零余者”的形象。

研讨会中,邓一光谈到创作这本书时的文学视野,他说人类是由断裂的却又生生不息的文明建立起来的,“而这次的写作就是想在过去、当下和未来这三个向度里追寻、审视、探究这种文明的逻辑,在一个更广阔的疆域中形成对话与塑形。”

“转载请注明出处”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号