《显微镜下的大明》收官,这些细节很多人没发现

刚刚收官的《显微镜下的大明》,大家都追了吗?

关于本剧,我们已经开过连载——

《显微镜下的大明》今晚收官,本剧最关键的线索,就在杭州国家版本馆

目前,《显微镜下的大明》在豆瓣拿下了7.8的高分,很多观众对本剧的评价是:让我们真正看到了显微镜下的大明。

剧集真实地还原了明代的场景、风俗,不仅有徽派美学,还融合了打铁花、腰鼓、舞龙等传统文化。

剧集展现的冲突,描绘的人物,确实是见微知著。

大到巡按、知府,小到小吏小兵、平民百姓,个个刻画得到位,平静向观众展示着胥吏之恶,小民之痛,体制之失,民生之艰。

大家并不只是布景板和工具人,而是在属于自己的故事瞬间里,表现着自己的诉求、立场、爱憎。

更重要的是,本剧在细节上非常考究,追剧真得用上显微镜。

原著作者兼编剧的马伯庸,认认真真地研究了明史,也让我们看到了“明朝的那些事”,细节体验感拉满。

趁着收官,我们也一起来盘盘那些你可能错过的有趣的小细节。

比如,在《大明》里,我们终于看到古代是如何找零的。

以往的影视剧,我们看到主演们,往往是丢下一锭银子就走。《大明》却把“剪银子”找零拍了出来,还出现了夹剪和戥(děng)子这两个工具。

戥子,学名戥秤,据传是一种宋代刘承硅发明的衡量轻重的器具,旧时专门用来称量金、银、贵重药品和香料的精密衡器。

编剧马伯庸在考证了明朝历史后,还特地给吴刚饰演的乡绅范渊设计了一个包书皮的小爱好。

拍摄前,吴刚也专门学习了包书皮这个传统手艺。

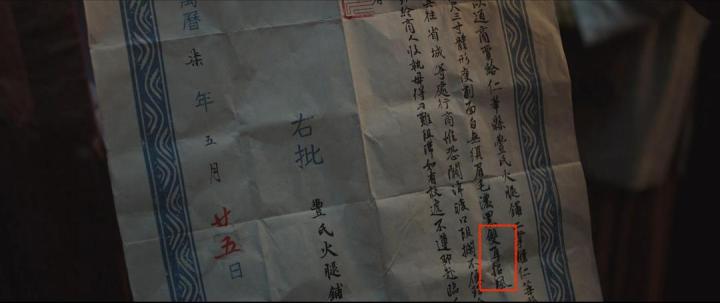

印象深刻的还有丰宝玉(费启鸣 饰)的路引,上面描述了丰宝玉的外貌:“体型瘦削,面白无须,眉毛浓黑,双耳招风”。

嗯,看得出来,是根据本人的外貌量身定制的。

服化道同样非常考究,有粗粝的历史真实感。

这部以普通人视角展开的电视剧,终于让我们看到了真实的穷人:男主穷的脚趾扣地,穷官的官服是起球的。

官服破是因为,明朝的官服并不是由政府统一制作分发,而是由各级官员按自己的等级自制。很多小官没钱做官服,自然只能穿破衣服了。

官服的颜色和图案,也都是根据官员品级定的。

明朝官服有规定:一品至四品穿绯袍,五品至七品穿青袍,八品九品穿绿袍。

文官官服的补子是禽类:四品是云雁,五品是白鹇,六品是鹭鸶,七品是鸂鶒(紫鸳鸯),八品是黄鹂,九品是鹌鹑。

所以,正四品的黄知府穿的是带雁子图案红色官服。

正七品的邓知县、毛知县的官服,同样对上了。

心细的网友还能发现,剧中的小吏们,穿的比知县还要好。

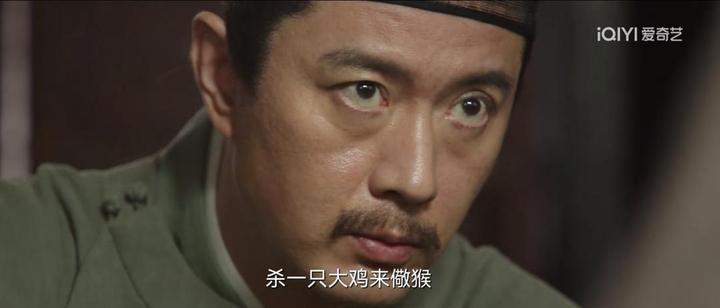

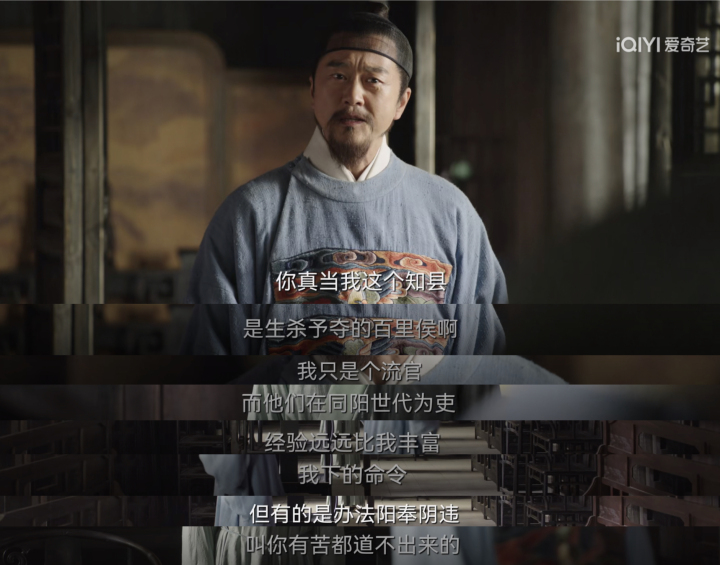

《大明》借邓知县之口,有做科普。

在丰宝玉向邓知县指控小吏欺压百姓时,邓知县道出当时的背景:“你真当我这个知县是生杀予夺的百里之侯啊,我只是个流官。”

流官制度始于明朝,是朝廷任命的不世袭、有品级、有任期的官员。相反,胥吏们很多是世袭的,还会和当地乡绅勾结。官的话,吏不敢不听,却可以阳奉阴违,变相执行,让官苦不堪言。

铁打的胥吏,流动的官,在一定程度上,胥吏的权力可比流官高多了。

不仅制作精细,一众主演们的表演也值得细品,他们为角色设计了很多小细节。

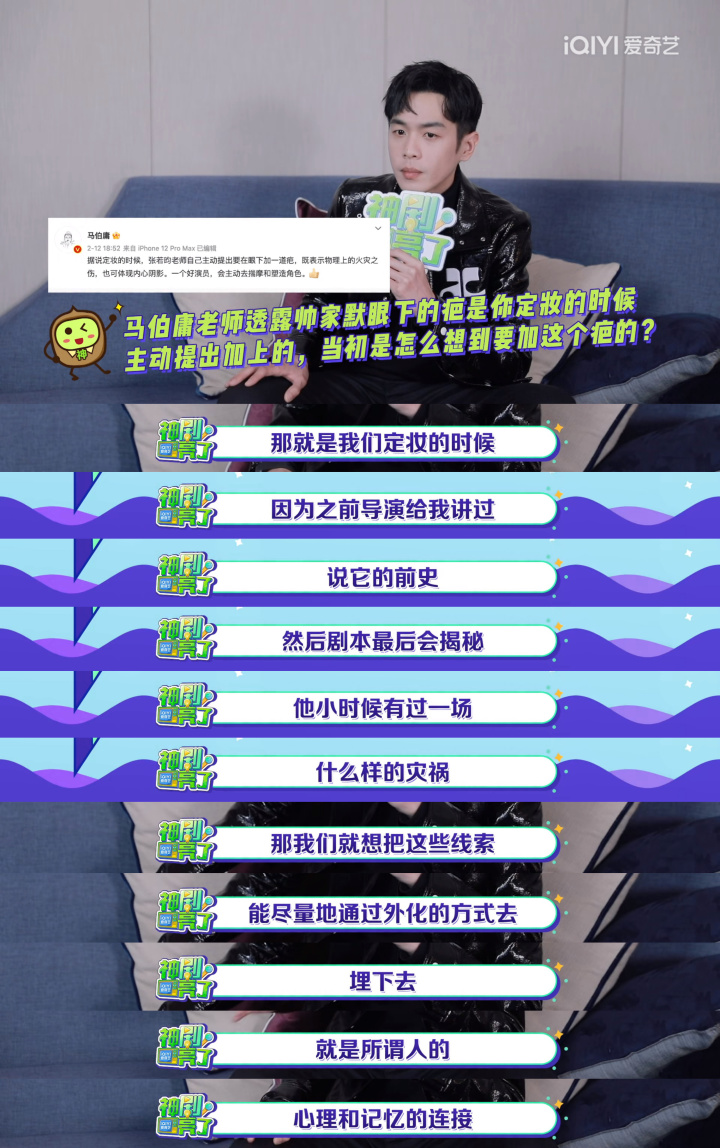

男主张若昀主动提出要在眼下加一道疤,既表示男主小时候受过火灾之伤,也可体现内心阴影。

王阳饰演的讼师程仁清,一个内心有挣扎的人物,也是本剧最出彩的一个角色。

虽然嘴边挂着“给多少银两,就还多少公道”,但以前,他也是意气风发的少年郎。只是,被诬陷作弊落榜后,他不再相信自己曾经深信不疑的道德准则,慢慢成了权贵的爪牙。

出场第一场戏,就能看到王阳对角色的精心设计。

乍一看,他在公堂之上咄咄逼人,颠倒黑白,混淆是非,欺压穷人,但其实,他的眼神在与弱势的对方交汇时垂了下来,从这个表情,观众看到了愧疚——他仍有恻隐之心和不忍。

从对历史的严谨考究到人物性格的层层塑造,从精致的服道化到准确还原的历史环境,显微镜下的细节实在太多。

追完剧还不过瘾的观众不妨二刷,重新品一品。

“转载请注明出处”

薛莹

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号