深陷舆论旋涡的威马 会是今年最先倒下的造车新势力?

进入2023年后的威马汽车依旧深陷负面舆论的旋涡中。

2月18日,#黄冈威马工厂几乎成空城#、#威马CEO沈晖回应经营状况#等话题先后冲上微博热搜,引发行业极大关注。在行业大洗牌的2023年,威马汽车能否闯过这一关?

“高开低走”

从榜单前十到负面缠身

2月18日早间,一则#黄冈威马工厂几乎成空城#的消息迅速冲上热搜。据《时代财经》报道,目前威马黄冈工厂几乎成空城,该工厂最高峰时期员工超600名,主要生产威马W6车型。不过,如今连外包的保安工资都发不出来,由“无事可做”的员工转岗兼职当保安。除了门口偶尔有一两个值班人员出入,整个厂区看不到任何活动迹象。另据媒体报道称,威马位于温州的工厂自2022年11月以来,已经处于半停工状态,特别是12月前半月,只有5天有员工打卡,每次一人,停留时间约半小时左右。

作为造车领域的老将,CEO沈晖曾担任过吉利汽车副总裁、沃尔沃中国区董事长、菲亚特中国区CEO等职。成立于2015年的威马汽车,主营业务为新能源智能汽车的技术设计和研发。仅一年时间,威马汽车就宣布落户温州,工厂占地近1000亩。在蔚来、小鹏、理想还在为生产资质和代工厂发愁之时,威马仅用时16个月就完成了工厂奠基到整车下线。在2018-2019年期间,赢在起跑线的威马已经跻身造车新势力榜单前十。而浙江温州和湖北黄冈两座整车自有生产基地,也成为威马交付提供了坚强的后盾。

到2022年底,“高开低走”的威马单月产量还不到三位数。据乘联会数据显示,2022年威马销量仅3万辆;在2023年1月份的新势力销量榜单中,也已看不到威马的身影,与早些年的火热形成了鲜明的对比。事实上自2022年4月以来,威马汽车没有全新车型推出,原计划发布的威马M7也因资金链压力不了了之。据界面新闻报道,在北京,威马线下门店几乎全部关闭,上海近一半展厅也已关闭,杭州部分可查询门店的电话也无法打通,销售渠道基本瘫痪。

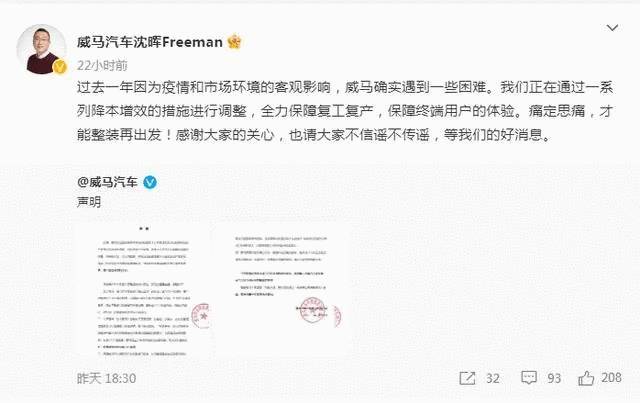

销量惨淡背后更是频频被传停工停产、欠薪降薪等负面。对此,2月17日晚间,威马汽车在其官方微博针对“威马汽车财务部门擅自立项”、智慧停车项目“企业靠黄牛刷单的千万级项目”、某威马汽车离职员工称“公司管理层为自己项目开绿灯”三项传闻做出回应和澄清。随后,威马汽车创始人、董事长兼CEO沈晖转发该微博至个人社交平台,并配文表示:“过去一年因为疫情和市场环境的客观影响,威马确实遇到一些困难。我们正在通过一系列降本增效的措施进行调整,全力保障复工复产,保障终端用户的体验。痛定思痛,才能整装再出发!感谢大家的关心,也请大家不信谣不传谣,等我们的好消息。”

另据天眼查显示,威马汽车科技集团有限公司及其子公司近期新增多条开庭公告,案由多为买卖合同、承揽合同、服务合同纠纷。其中,威马新能源汽车销售(上海)有限公司所持2286万股权已被冻结,该公司还被申请诉前财产保全,价值约1.3亿元的财产被查封、冻结。

“像牲口一样活下去”

威马能否闯过这一关?

从经营数据来看,威马也和与其他造车新势力一样一直处于亏损状态。根据威马汽车招股书显示,2019至2021年,威马汽车的净亏损分别是41.45亿元、50.84亿元和82.06亿元,三年总亏损近175亿元。相比于“蔚小理”的上市步伐,威马通过资本市场筹措资金的效率显然不如前者,这也构成了威马资金链困难的原因之一。

根据上海证监会在2021年初时发布公告称,威马已具备辅导验收及科创板上市申请条件,但此后迟迟没有进展。当年10月,威马获得港澳两地大财团注资却再次宣告失败。2022年6月,威马在港股递交招股书,半年后未能通过上市聆讯,招股书失效。时至今日,威马的上市时间已较此前计划的晚了两年多。

此外,威马联合创始人杜立刚曾对外表示,过早对黄冈第二工厂投入的后果就是产能长期闲置和资金空转,这给威马带来很大的资金负担。

为进一步谋求资金,威马汽车仍在寻求上市。1月12日,威马汽车方面宣布将与Apollo出行达成战略并购,上市路径进一步确定。相关人士表示:“如果一切顺利,威马汽车预计在今年二季度完成港股挂牌。”值得注意的是,在Apollo出行的收购协议发布后,威马汽车CEO沈晖在微博上发布了影片《芙蓉镇》的片段,该片段的台词为“活下去,像牲口一样活下去”。

沈晖在2月3日发布的公开信中表示,威马要积极拥抱合作,开放共赢,未来公司的研发能力和量产能力将全面对外开放。这也被外界解读为威马或将进行代工以谋求生存。

2023年的新能源车市风云已起,在这场杀戮中,威马又能否坚强度过?

“转载请注明出处”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号