这10个生活中的“习以为常” 原来都是新评定的省级非遗

中国非物质文化遗产是中华文化的瑰宝,是人类赖以生存的精神家园。丽水的非物质文化遗产具有深厚的历史渊源和鲜明的山区特色,它们是长久以来丽水人民精神价值、思维方式、创造能力的集中体现,是今日丽水珍贵的文化资源,更是浙西南传统文化的优秀代表。

日前,省政府公布第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录,丽水共有10个项目入选。至此,全市省级非遗项目已达114项。

这10个项目有什么?

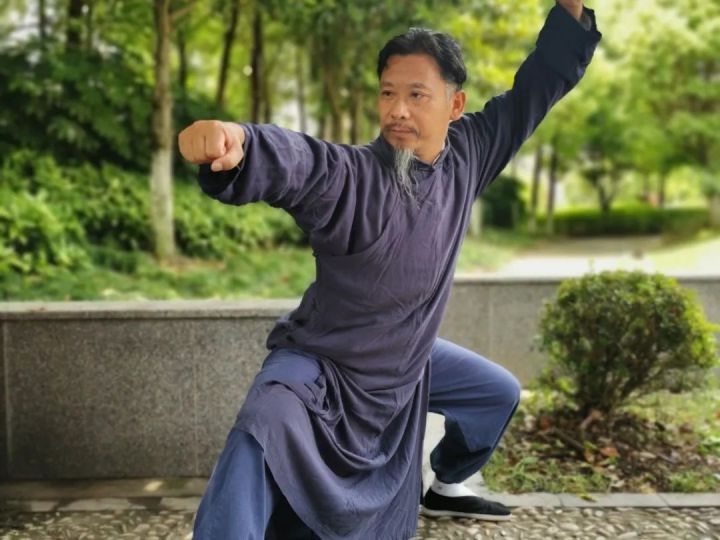

遂昌布衣拳

布衣拳为遂昌县濂竹乡治岭头村周氏看家护行的家族密拳,明代嘉靖年间周氏先祖周昔八创立周家拳,清代雍正年间族人周啓仁更名为布衣拳,至今有五百年传承历史。

主要分布以遂昌县濂竹乡为核心,辐射至遂昌全境、金华、衢州、上海、山东等地。

在清代乾隆年间就有“北有少林,南有布衣”的美誉。布衣拳有包容性、观赏性、哲理性、实用性等特征,极具搏击、健身、养生等价值。

温溪传统刻字技艺

温溪传统刻字技艺通过镌刻手法以牌匾、楹联、家训等为表现形式,广泛应用于牌坊、寺庙、商号、民宅等处,传达人物、信仰、商业、文化等信息,体现了书法艺术与传统建筑的完美结合。

青田地处浙江省东南部,早在明清时期,凡建造寺庙、宗祠、亭台楼阁、住宅中堂等,都有悬挂木质匾额、楹联的风俗。

温溪传统刻字技艺以刀代笔,采用阴阳刻法,工艺流程讲究,做工精细,备料、选料、设计、雕刻、上漆贴金等工艺过程精湛,达到了书法、雕刻、漆艺等技艺的完美结合,形成了独特的艺术风格。具有很高的历史研究价值、文化艺术价值、保存实用价值和社会和谐价值。

鱼跃酱油酿制技艺

鱼跃酱油酿制技艺项目分布于丽水市莲都区,鱼跃始建于1919年,当时名为“德生酱园”,从此开始规模化生产酱油。

鱼跃酱油酿制技艺程序严格,工艺考究,以大豆、面粉、食用盐等为主要原料,采用“三次发酵二次浸沉一次压榨”的传统工艺。由于生产过程需靠酿造师的丰富经验加以判断和控制,因此对酿造师傅的技艺有着极高的要求。

鱼跃在保持传统核心技艺的基础上,发展酱制品产业,深度加工农产品并以文化内涵为核心,文旅融合,促进旅游发展,带动周边百姓共同富裕。

黄粿制作技艺

黄粿是浙南闽北一带民间极富特色的汉族传统名点,属年节食品。在浙南龙泉、庆元等地,一直流传着吃黄粿体现本年丰收,预示来年希望的美好传说。

黄粿制作技艺独特,以粳米为主要原料,以柃木枝叶烧制而成的植物碱为辅料,经淘洗、泡浸、蒸煮、戳捣、成形等10多道工序制作而成。

龙泉黄粿制作技艺主要通过师带徒、家庭内部及举办培训班传承。近年来更是深度融合了龙泉文化旅游内容。目前,龙泉全市有黄粿加工企业百余家,从业人员一千余人,年产值达五千万元,很好地促进了山区共同致富。

缙云爽面制作技艺

缙云爽面制作技艺是以本地种植优质小麦品种为原料,使用古老工具制作成面点的一种传统工艺。

它主要流传于浙江省中南部的缙云县,分布于18个乡镇、街道的200多个行政村,同时辐射周边毗邻县市乡村。

缙云爽面制作技艺具有传承历史悠久、文化积淀深厚、制作技艺考究、产业带动富民等主要特征,具有民俗研究价值、工艺传承价值、文学艺术价值、养生保健价值和经济社会价值。该项目的保护和传承,激活了缙云当地爽面经济的快速发展,解决了劳动力就业,带动了7000多农民致富增收,成为美丽非遗转化成美丽经济的一个成功案例。

遂昌传统小吃制作技艺

遂昌长粽一般长度为四五十厘米,粗六七厘米,形体圆长,独特的外形体现了古人“天方地圆”的哲学思想。

其主要分布在遂昌县高坪乡、三仁畲族乡、大柘镇等乡镇。

包长粽技艺历史悠久,传承脉络清晰。近年来,遂昌包长粽先后登上 CCTV-4《走遍中国》、CCTV-2《央视财经报道》等节目,在全国享有一定声誉,现已成为旅游热点产品,入选了浙江农家特色小吃百强、浙江十大农家特色小吃等,2021年产量达500 万根,销售额突破1.5亿元,并带动原材料供应,近3万人实现家门口就业,促进群众增收致富,走出了一条“粽叶飘香”的特色发展之路。

南山中医骨伤科

南山中医骨伤科以丽水南山法朝骨伤医院为基地,在丽水市区、青田、永嘉等地开设5家南山法朝骨伤医院,面向全国。

它是浙江丽水莲都人吴振兴在清朝光绪年间创立的,距今已有160余年历史。至第五代吴伟,南山中医骨伤疗法不仅有了很好的传承,更得到了跨越式的发展。配合现代医学,以复位准确度高、手法轻、痛苦小、康复快为特色。

因此,传承发展南山中医骨伤科,对中医文化建设、历史研究、医术传承发展具有重要意义,并且,南山中医骨伤疗法简便、经济、有效的诊疗方法,为广大的骨伤患者解除了病痛,在保证疗效的同时,较西医治疗大幅降低了治疗费用,降低了患者经济负担,节约了社会财富支出,是解决当前看病贵看病难问题的有效途径,经济效益与社会效益显著。

瓯江水上蛟龙节

瓯江水上蛟龙节是流传于浙南云和县一带,以祈求来年风调雨顺及水上活动平安的传统习俗。

主要在元宵、端午等传统节日举办水上迎龙灯活动,以请回“龙母”降服火神,恩赐世人,保佑当地风调雨顺、国泰民安,多年来一直传承延续至今。

瓯江蛟龙很好融合了当地的瓯江船帮文化与板龙文化。当前,瓯江水上蛟龙节在原有的基础上,深度融合当地文化旅游,在每年的端午节、七月初七、春节、元宵、重阳节等重要传统节日,积极举办民俗活动,很好的推动了经济社会发展和乡村振兴,促进了区域共同富裕。

缙云地母庙会

缙云地母庙会是远古时期人们对土地崇拜而产生、形成、传承、发展的一项传统民俗集会活动。

缙云地母庙会地域特色独特鲜明,有颂诵《地母经》、祭祀祈福、敬献祭品、表演民俗、敬立望燎、共享素餐、演平安戏等活动内容。

缙云地母庙会历史悠久,具有历史文化深厚、保持燎祭古礼、广大民众信奉等特征。具有信俗文化价值、社会和谐价值、历史研究价值、旅游开发价值。现以地母庙会带动产业开发,对开展乡村振兴、共富建设及提升缙云的文化品位,助力缙云经济社会发展具有积极意义。

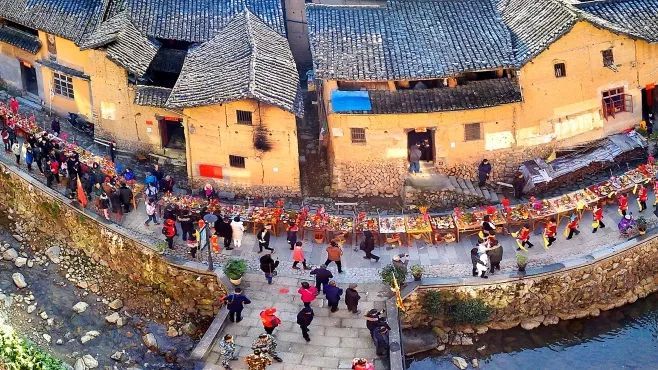

竹溪食品祭

竹溪食品祭,又叫“摆祭”,在当地也称“排祭”“拜祭”,是全省26个春节文化特色民俗活动之一。主要分布在丽水市松阳县水南街道大竹溪村和竹源乡小竹溪村。

村民用食品来祭祀“大王”,同时祈求新年出入平安、风调雨顺、五谷丰登。

传统的食品祭传承百余年不断,如今又焕发出新的生机,它丰富了现代人的精神生活,增加了村民的凝聚力,对构建和谐社会,促进团结睦邻友好淳朴乡风的塑造以及文化认同,振兴乡村旅游经济都有着重要影响和现实意义。

“未经许可,请勿转载”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号