十一带你玩转杭州良渚:良渚博物院国庆节系列活动攻略来啦

被列入《世界遗产名录》的良渚古城,让越来越多的人,对中华五千年文明的历史产生兴趣。良渚博物院准备了一系列国庆节活动,让探秘古城之旅变得更加有趣!

国庆活动多姿多彩。“唱响云霄”用动听的歌声,为祖国献上青春颂歌,在博物馆为观众带来一场场听觉盛宴;良·雅·集中秋音乐会,为赏月增添别样的气氛;“良良游国庆”用亲子分享会的形式,让一家人一起走进良渚古城;“良心匠艺”在樱花庭院,约你一起手作非遗礼物;“艺启良博”更有专业大牛解答文物的秘密。此外,还有文物选秀、三行情书大赛这些线上活动,同样趣味十足。

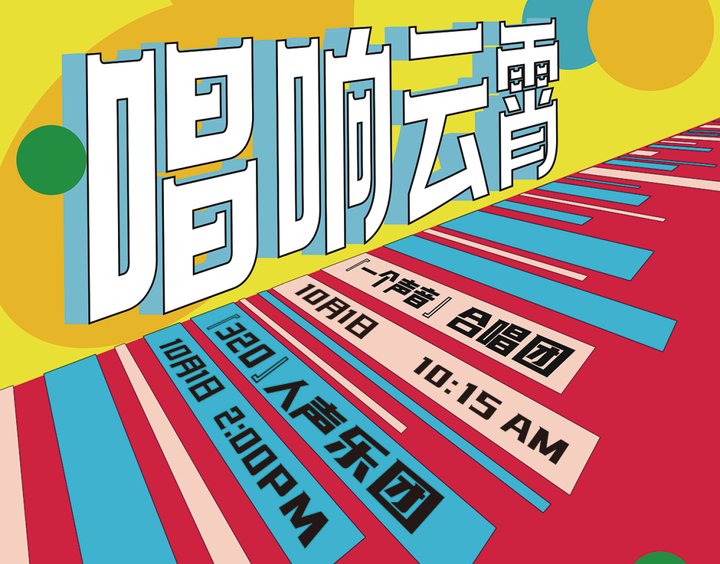

唱响云霄:博物馆*专业合唱

2020年的“十一”,不仅是祖国母亲的生日,也是家人团聚的中秋。双节同庆,在这样的日子里,不走寻常路的良渚博物院,尝试了不一样的跨界——合唱活动。

良博邀请到了年轻的朋友——浙江财经大学东方学院“一个声音”合唱团、 320阿卡贝拉合唱团,将红歌以年轻的方式进行演绎,给歌曲增添一份不一样的活力。

2020年10月1日,上午10:15,由“一个声音”合唱团带来《红对红》、《军港之夜》、神秘曲目,下午14:00,由320阿卡贝拉合唱团带来《我和我的祖国》、神秘曲目、《稻香》。就在良渚博物院大厅震撼开唱!

良心匠艺:世遗*非遗的手工课

琮式瓶,始见于盛行仿古之风的宋朝。它的样式,是在新石器时代良渚文化的玉琮外形上,加变化而成的。从新时期时代到清宫旧藏,良渚玉琮源远流长,联通古今,遍布祖国大地。在良博,由杭城陶艺团体活动专家达品陶艺舍,为大家带来“内圆外方,琮护华夏”琮式瓶的制作体验课。

造纸术是中国四大发明之一。古法用稻草、树皮、藤等,多种纤维性较强的材料,制成多种类的纸张,并传播至世界各地。2006年,古法造纸成为我国第一批国家级非物质文化遗产。

为传承技艺,唤醒记忆,良渚博物院携手格子非遗,推出国庆档古法花草纸亲子手作体验。课程老师李钱坤,是专业从事我国非物质文化遗产传播的工作者。

这次体验沿用《天工开物》的描述,用树皮造纸。同时,在制成的纸张上,可根据自己的创意铺设新鲜的花草,形成独具个性的花草纸。成品能保存很久,不但可装裱挂画,也可以用来写字。

弓箭的成形时间,可追溯至大约一万年前。在良渚出土的大量石镞、骨镞,也说明了弓箭对良渚人生活的重要性。无论是生产工具、冷兵器,还是如今休闲、竞技或礼仪的道具,弓箭在人们的日常生活中有着重要的地位。1975年,弓箭成为奥运会的比赛项目,2006年,弓箭成为第一批国家级非遗名录。

这次良渚博物院与格子非遗合作的木作弓箭活动,面向亲子招募。不仅可以在专业人士的代领下,体验传统弓箭的制作,还能深入了解良渚人的狩猎生活及饮食结构,可谓寓教于乐。快来做一次英雄梦,过一把射手瘾!

提起葫芦你想到了什么?葫芦娃、铁拐李还是济公?五千多年前的良渚时期,葫芦就已被广泛使用。葫芦烙画又称烫画,火笔画,是用烙铁在物体上熨出烙痕的作画方式。葫芦画不仅是一种传统的工艺美术艺术,还是国家级非物质文化遗产。

这次芦上生“花”——葫芦挂件烙画体验活动,由一直致力于葫芦烙画传播与传承的陈丽莎指导,她师从浙江省特级教师朱国锋和资深葫芦烙画民间艺人,手法熟练,妙笔生花。参与者可选择玉鸟、简化神徽、刻画符号等多种良渚元素图案,烙在葫芦挂件上,把文化底蕴和吉祥祝福一起带回家。

艺启良博:博物馆&艺术的无界融合

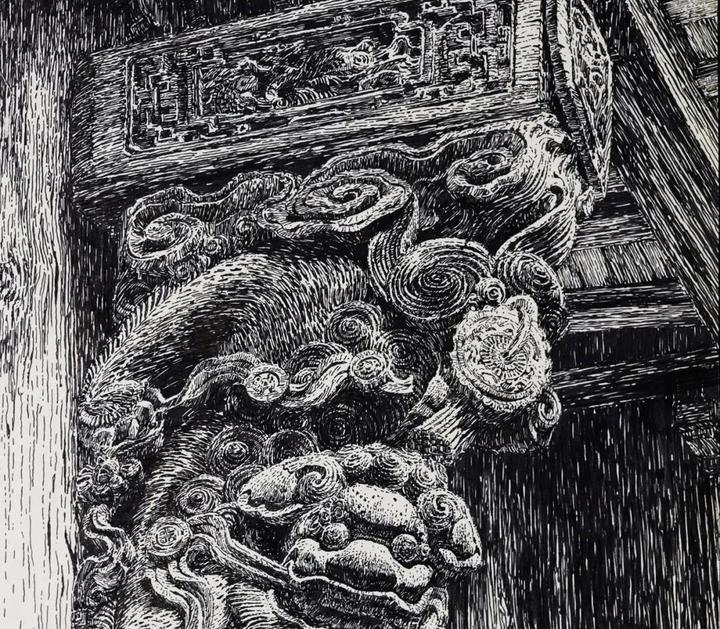

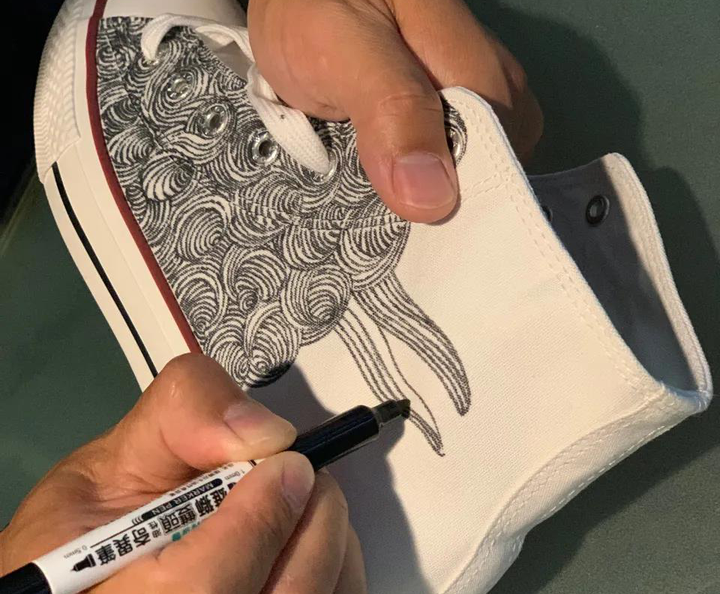

牛腿,是梁托的别名。它起承重作用,因形状似“牛腿”而得名。牛腿的装饰纹样,丰富且极具象征意义。各种动物、植物、器物、人物的图腾,不仅反映出一个时代的社会理念,还表现出古代工匠高超的技艺水平。

这样的传统建筑雕刻技艺,摇身一变,成了酷炫的潮流文化元素。出现在帆布鞋、T恤、行李箱、鸭舌帽上,甚至与脏脏茶、披萨产生了艺术碰撞!

传统“牛腿”木雕艺术,是如何变成潮流艺术的?10月6日14:00至16:00,《无界泛舟——从传统建筑牛腿木雕走向潮流艺术》讲座,浙工大设计与建筑学院副院长陈炜为你开讲。

曾经流失海外的青铜虎鎣、王处直墓彩绘浮雕武士石刻、圆明园青铜鼠首兔首,一直牵动着我们的心。流失文物追索这一议题,在世界范围内引起激烈讨论,已达数世纪之久。这个议题同时在法律、政治、道德等层面,引起政府、博物馆、学者、私人收藏家等多方面的广泛关注。

文物是如何流落到海外?回家路上又遇到了哪些难题?10月8日14:00至16:00,《海外流失文物回归记:从博物馆看流失文物如何回家》,英国莱斯特大学博士、吉林大学考古学院博物馆学讲师张峥,将从博物馆的角度,讲述隐藏在流失文物背后的故事。

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号