未成年漂流:当“流动儿童”变回“留守儿童”

多年后,在上海一所职业院校的校园内,林菲才意识到,初二那年的自己遭受了校园霸凌。

“一说起这个事,我现在还想哭。”21岁的林菲哽咽着,回忆起那段艰涩、灰暗的初中生活。持续一学期,她成为学校所有同学指指点点的对象。一到课间,不同年级的人成群结队来到她的班级,抻着头打听,“谁是林菲?”继而品头论足。

关于她的黄色谣言在校园内大肆传播,有人在网上发布大段文字侮辱、责骂她,号召全校学生转发。始作俑者是班上的一群活跃分子,他们也是林菲本想努力结交的朋友。

林菲自小跟随父母在上海长大,小学六年级被迫和父母分离,回到家乡江西一座县城读书。对于流动儿童而言,这种返乡却是真正地“和家告别”。

身为全班唯一的外省转校生,林菲没有熟识的朋友。城乡之间的鸿沟以截然不同的生活环境和教学方式横亘在12岁的她面前,她一时无所适从。她迫切想融入这个陌生的家乡,努力和一群活跃分子打成一片,却突然有一天,成为他们集体孤立的对象。

林菲至今不明白,在老家县城,自己为何成为被霸凌的对象。而林菲的父亲——一个18岁就到城市打工而后白手起家的私企老板,至今也不了解,女儿独自回乡后遭遇的一切。

当“流动儿童”变回“留守儿童”,林菲的际遇,是其中一个缩影。

视觉中国 供图

创业遇挫折,儿女不能留在上海读书

林菲的人生拐点出现在2014年下半年。她12岁,刚在上海读完小学五年级;弟弟林凡6岁,即将入读小学。

在林菲的记忆中,那是沉闷又寻常的一天,父母突然告诉她,要和弟弟一起回老家读书。父母口中的“回”,对林菲姐弟俩却意味着离别。林菲在江西一座县城出生不久后,就跟随父母来到上海,林凡则在上海出生、长大。在他们眼里,老家只是一个遥远、陌生又没有父母的异乡。

“肯定不想去,可我不敢说。”林菲说,从小到大,自己常挨打,“特别是有点怕爸爸。”有一次,父亲让她给三个很重的热水壶打满热水。林菲说自己拎不动,却因此挨了一顿打,最后,只能哭着拎着水壶,接连去了两三趟。久而久之,她不敢再忤逆父母说的话。

45岁的父亲林立强却记得那一天,林菲和弟弟嚎啕大哭,喊着不想去。“我比较强势,会打人。”林立强坦承儿女是被自己逼回老家的,即便那一刻,他内心也纠结摇摆,可现实骨感。

由于投资失败,为了公司的资金周转,2013年,林立强在上海卖出刚买入一年的房子。彼时,上海已实行积分落户政策,初中毕业、自主创业的林立强难以落户,儿女在上海无法参加未来的高考。

2014年,《国家新型城镇化规划》发布,提出严格控制特大城市人口规模。为此,北京、上海等地相继提高流动儿童入学门槛,将非当地户籍的适龄儿童挡在校门外,6岁的林凡连像姐姐那样在上海读小学的机会也失去了。

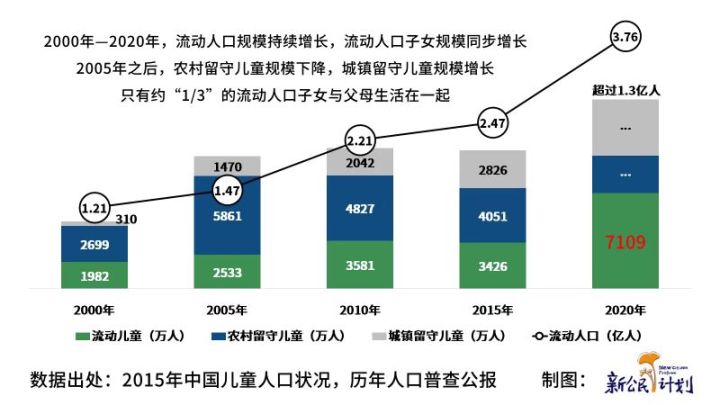

长期关注流动儿童教育问题的公益机构新公民计划总干事魏佳羽说,自2014年以来,全国各地每年有数十万在校生中途离开,大多是被迫返乡的流动儿童,而小学五六年级是流动儿童返乡最集中的阶段。

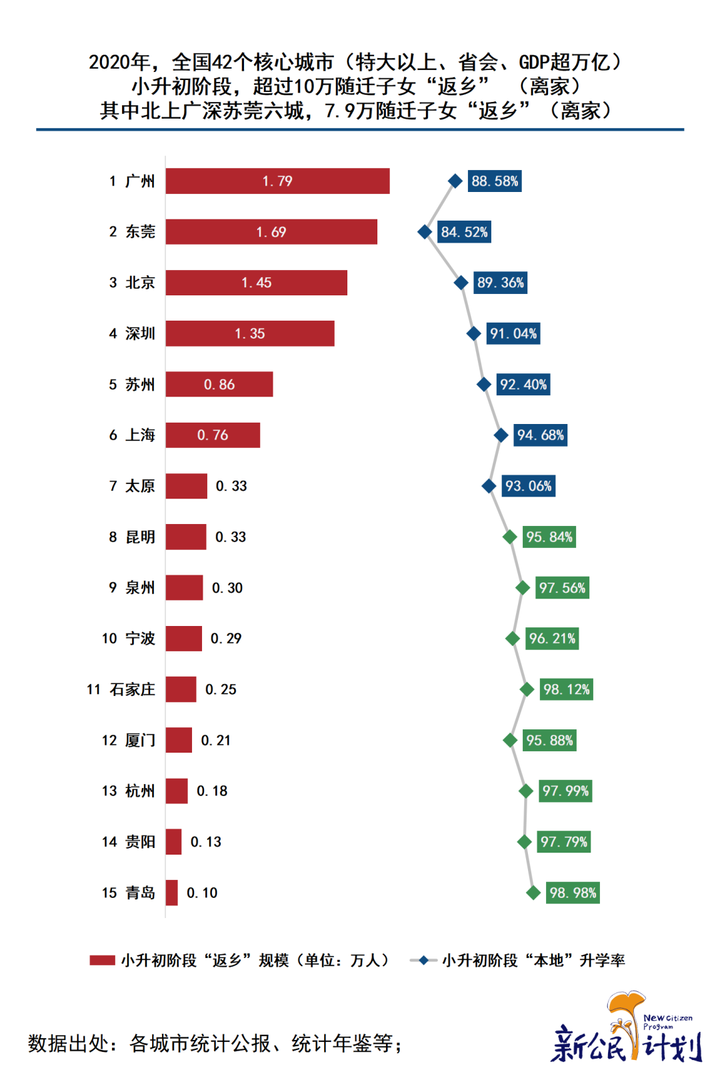

根据《第七次人口普查数据》和《第六次人口普查数据》对比,2020年,仅北京、上海、苏州、广州、深圳、东莞六个大规模流动人口迁入城市,约7.9万名流动儿童在小升初阶段“返乡”,其中大部分将成为留守儿童。

从城市回到农村,从流动变成留守

从流动儿童到留守儿童,大部分狠下心让孩子回老家读书的父母抱着朴素的期许:奔着子女能顺利读高中、考大学。

林菲原本性格开朗,在上海读小学期间,她是班干部,成绩排在年级前列。可回乡后,成绩一落千丈。

两地教材不同,教学方式迥异。

县城不大,有三所公办小学、两所公办初中。在林菲身边,同学们都是彼此熟识多年的邻居和朋友,而身为唯一的外省转校生,她觉得自己格格不入。

起初,林菲常打电话给父母,哭诉在江西的种种不适应,却得不到满足心理预期的回应。“他们很不耐烦,总是反过来指责我。”林菲回忆,父母问得最多的就是成绩。

千里之外的话筒另一边,林立强不记得女儿说过多少次想回上海,“她也许每天都讲一次,可我没办法解决,只能当作听不见。”林立强夫妇一年回老家七八次,还遭爷爷奶奶埋怨,“你们要是不放心,就自己带。”

爷爷奶奶也造成林菲难以适应的一重因素。初一,爷爷去学校参加林菲的家长会。事后,林菲听说,爷爷当着所有家长的面,对老师说“她不乖、不好好学习”。此后,她再也不叫爷爷去开家长会。另一次,林菲在学校发烧,老师打电话让家人来接她回家,接电话的奶奶也许没听清老师口中的话,说自己不是她的家长。“心像裂开一样。”林菲被指责欺骗老师,拖着发烧的身体,自己走回了家。

对于正处青春期的少女,这种尴尬与羞耻足以造成极大的心理负担。林菲逐渐变得内向,不再和他们讲校园的任何事,哪怕是令她恐惧的校园暴力。

专注流动儿童心理问题十多年的心理治疗师于晓分析称,不稳定的生活环境极容易造成青少年缺乏安全感。和普通城市儿童相比,离别往往过早地进入流动儿童的生活。无论是父母、还是玩伴,他们难以和周边人建立长久的亲密关系,而由于更多地感受到不理解和拒绝,他们的主动表达能力和求助能力都变得匮乏。在于晓看来,严重的孤独感、薄弱的情感联系、匮乏的对外表达能力是流动儿童共有的心理特质。这也意味着,一旦流动儿童遭遇心理困境,他们不会呼救,造成的伤害恐怕比普通儿童更难消解。

视觉中国 供图

面对女儿的“呼救”,父母却无能为力

初二,林菲被踢出班级群。她以为交好的一群朋友变了脸,到处发布编造关于她的黄色谣言,并威胁所有同学孤立她。一个学期,从校园到网络,周遭弥漫着各种侮辱、责骂她的声音。

“那不是真的!”林菲不知缘由,她一遍遍解释,几乎无人理睬。但这一切,她对家人和老师只字未提,“与其被质疑、责骂,让自己失望、受伤,不如不说。”

这段经历给林菲带来的心灵创伤弥留至今——每当那些诟病人的相似词语映入眼帘,14岁的她独坐角落、被指指点点的场景就不由自主地浮现。

林立强夫妇逐渐意识到女儿的转变,2018年,林菲升入初三,母亲刘虹决定回家陪读。林菲只觉得,最需要父母的阶段已经过去,她暗自揣测,母亲回乡是不想让弟弟重蹈自己的覆辙。

为了向不看好自己的老师和同学证明,林菲在初三格外努力,升入高中。2022年,她考入上海一所大专,又回到上海的家。“他们爱我,可不会表达,也不知道怎么给我正向引导。”林菲开始更多地理解父母,但依旧不愿意和他们讲自己的事,“没有怨恨,怪也没有用,但我心里一直有芥蒂。”

中学期间,林菲给父亲发过一段很长的信息,希望他们多考虑自己的情绪,希望他们给自己更多关心。林菲相信,父母可能有努力尝试,只是,她仍没感受到变化。

林立强则颇感无奈,“无论是学习,还是心理需求,这些都不在我们能解决的范围内。”他依照自己的成长经历抚育孩子——校园内的一切,父母不会关心,只能靠自己。

视觉中国 供图

一心想着赚钱,到头来还是个“沪漂”

林立强生于1978年,恰逢中国进入改革开放的新时期。父母在江西一座乡镇,以务农为生。18岁,他初中毕业,由于成绩不理想,家中又有两个弟弟,不得不跟随亲戚到深圳打工。

作为新中国的南大门,深圳的各式工厂正发展迅猛,成为江西人外出打工的聚集地。彼时,工厂招人竞争激烈,几乎百里挑一,林立强辗转进入一家出口插座加工厂。工人没有休息日,每天从早上8点工作到晚上10点半,除去午休,一天12小时在流水线上,一小时赚1.5元。“吃饭、上洗手间都有限定时间,每迟到一分钟到岗扣2元。”林立强总是又累又饿。

他手脚灵活,很快,工资上涨到每月近400元。可“不是睡觉、就是站在流水线上”的生活令他绝望,年轻的林立强意识到这里找不到想要的未来,“那些做了五六年的人,还在流水线上,他们没有理想,都麻木了。”

在深圳打工半年后,不安现状的林立强背上行囊回了江西。他给自己报名复读初三,还为此挨了父母的一顿打骂。半年后,中考成绩又给了他一记耳光——没考上高中。

上世纪90年代,上海也吸纳了大量江西农村劳动力。林立强又追随另一位亲戚的脚步,奔赴上海。“再苦再累都可以,但要学到技术。”抱着这份信念,林立强跟随一位老乡到线切割作坊拜师学艺。他聪明勤快,拜师一个月,技术赶超学了三年的老乡。他还利用业余时间,参加电脑培训班。

千禧之年,22岁的林立强东拼西凑两三万,买下一台线切割机,自立门户,“运行1个月,产值2万多元。”次年初,又租下一间门面房,正式开张创业。2002年,他娶了附近服装厂的一位江西女工,有了女儿林菲。生意蒸蒸日上,四年间,店里的1台机器增加到3台、6台、12台。

手上的余钱,林立强本打算在上海买房,可父母又一次给他浇了冷水,“他们让我拿钱回家盖新房。”在老家,创业成功的林立强引得左邻右舍夸赞,他的创业经历在别人添油加醋的传播中变得愈加传奇,而一幢气派的新房才能真正满足他们的虚荣心。出于孝心和根深蒂固的乡土情结,林立强实现了父母的心愿——2004年,他在老家盖起别墅,又为村里修建新祠堂捐款数万元。

如今,林立强对当年的选择追悔莫及。他为此错过了上海买房落户的时机,2010年,上海发布积分落户政策,学历、社保等多重门槛成为难以逾越的拦路虎。随后,家庭经济状况也进入震荡期,用工成本上涨、员工流失、投资失败、买房卖房、不环保的重工业面临城市驱逐……2015年,林立强陆续把机器卖掉,改行做不锈钢贸易。

在林菲独自面临返乡的各种不适时,林立强夫妻正忙着在大起大落后,再挣扎着爬起来,“白天工作,晚上对账,只一心想着赚钱。”后来,公司走向正轨,近几年,林立强又在上海、江苏等地买房。45岁的他逐步靠近财富自由,却依旧是个“沪漂”,只是,“落不落户对我已经不重要。”

林立强笃信,自己的家和根还在江西的乡土间。可长大的林菲,仍旧不知道哪个家是她真正的依靠。

视觉中国 供图

(为保护受访者隐私,文中人物均为化名)

“转载请注明出处”

王家屏

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号