未成年漂流:当“留守儿童”成“流动儿童”的父母

“我自己曾是留守儿童,不愿让自己的孩子再经历一次。”

30岁的黄蕊来自江西铅山,如今和丈夫在浙江义乌做文具产品的电商。因为自己青少年时期的留守经历,2016年儿子小宇出生后,黄蕊坚持把儿子带在身边,自此成为一名“流动儿童”的母亲。

寒假过后,学校开学,漂流的孩子们又跟着父母从乡村回游城里。在我国,平均每4个儿童就有1个是流动儿童。根据第七次全国人口普查数据,2020年中国流动人口子女规模约1.3亿人,超过中国儿童总数的40%,其中流动儿童规模7109万人,比10年前增长了一倍。

带上孩子去打工——黄蕊的抉择像一枚多棱镜,映射出新生代进城务工者社会心理的多重伏线:关于儿时经历的代偿,关于富足物质的追求,关于家庭观念的重塑……然而,当陌生的城市把一道道生活难题摆在黄蕊们面前,这些外来者又时常陷入“融入还是退出”的两难境地。

图源:视觉中国

宁愿流动,也不留守

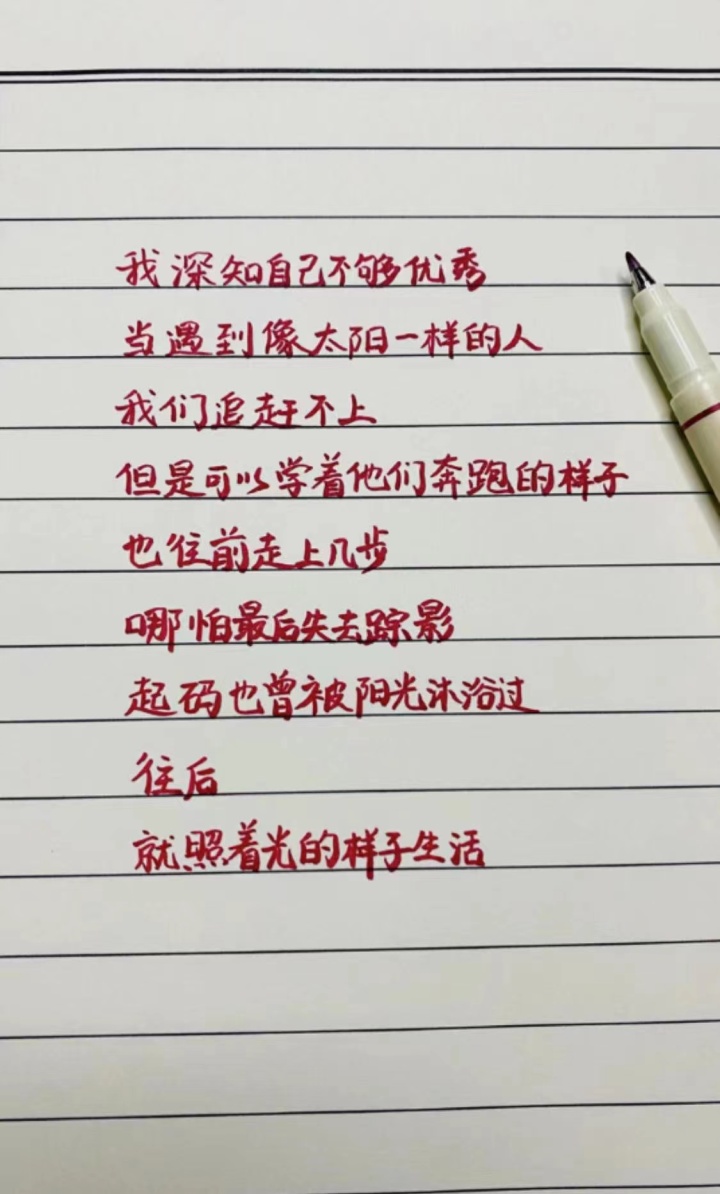

午后的出租屋里,黄蕊像往常一样攥着软笔,在微黄的格子纸上抄录诗句:

哪怕最后失去踪影

起码也曾被阳光沐浴过

往后

就照着光的样子生活

黄蕊时不时在纸上练练字,练字的软笔是放在家里的待售商品——在一个文具商的出租屋库房中,笔是唾手可得的东西。如今,带孩子、做生意两件事占据了黄蕊的大部分时光,只有抽出空闲练字时,她才觉得“整个人都放松了下来”。

受访者供图

义乌是全国外来流入人口最多的县级市,有近一半是省外人口。黄蕊居住在义乌北苑街道的一个小区,小区里有很多像她一样的外来务工者。“都是同行,卖玩具、健身器材、香水、外贸衣服、饰品,把小商品放在电商平台上卖,货就放在地下室或一楼店面。”黄蕊说。

2014年本科肄业后,22岁的黄蕊开启打工之路。母亲不停灌输她“十个远嫁,九个后悔”,一年后,黄蕊和江西上饶老家隔壁村的一位小伙结了婚。2020年,黄蕊和丈夫带着儿子——不满4岁的小宇,从厦门辗转义乌,公婆则留在厦门的工厂。

黄蕊租住在义乌的小区,周围都是像她一样的电商经营者。

在义乌,黄蕊自家的电商小店由丈夫全职经营,她帮着打打下手,偶尔也会拍摄几条带货短视频赚点外快,剩下的气力则全部给了家庭:接送幼儿园的孩子,给一家人买菜、做饭、洗衣……家庭和工作,像两条长长的竹篾,编织起黄蕊生活的“笼”。她笑着说,自己应该算一个“半全职家庭主妇”,等孩子长大了,她也想到处走走玩玩,追求自己的生活。

早上5点半,丈夫就起床走到厨房,把黄蕊头天晚上做好的早饭插电加热,然后回头倒在床上刷短视频,等黄蕊和孩子起床后,一家子就走入各自的“时间线”——

黄蕊送孩子到幼儿园,然后回家做家务、做视频,丈夫则坐在电脑前打单子,一直要忙到夜里十二点多。超长的工时,拉远了黄蕊丈夫和妻儿的距离,倒是小区外的那条热火朝天的小吃夜市,承载了三人为数不多的相聚时刻。元宵节那天,一家三口去餐馆吃了顿烤鱼,面前的丈夫一手给他们倒着饮料,一手仍紧攥着手机。

风雨兼程,平淡细碎,但是黄蕊一直坚定地认为,把孩子带在身边是最好的选择。黄蕊回忆起在铅山老家度过的学生时代,“那时候,爸爸妈妈都到浙江温州的皮革厂打工去了,我成长的许多重要时刻,他们都缺席,他们熟悉我,却不了解我。”

从留守到流动,在“要不要把子女带在身边”这个问题上,两代打工人的选择截然不同。

对黄蕊来说,义乌相比老家拥有更多的就业机会和更好的城市生活,但这只构成了自己走出去的理由,至于为什么要带着孩子走出去,是因为她想从老家带走“年少的自己”。

母校上热搜,她想起15岁的自己

时间拨回到2008年,当时的黄蕊进入江西铅山县河口镇的致远中学。若不是近期引发全国轰动的“胡鑫宇事件”,这所县中在大众视野里只是一个默默无闻的存在。

铅山致远中学 视觉中国 供图

初中毕业后,黄蕊从镇上的初中来到县城的致远中学,在那里度过了高中三年。住校时,温州务工的父母半个月回来一次,尽管两地相隔不算太远,黄蕊已经比很多同学要更容易见到父母,但她还是觉得,许多时候父母和自己是疏离的。

“我从出生时,父母就一直在外,我跟着爷爷奶奶在家,爷爷奶奶管吃饭和洗衣服,其他的一概是自己独立完成。”黄蕊常常不知道父母下一次回来是什么时候、会带什么东西,她只知道,父母出去是为了赚钱给家里。

留守的时光里,同龄人是最好的陪伴。一天,厨房里的黄蕊心血来潮,凭记忆试着做了老家的特色小吃——铅山肉圆粿,结果差点烧焦“翻车”。她只记得小时候放暑假,自己和村里的孩子们经常集结到亲戚家的饭店,在后厨帮忙搓肉圆粿,一个个由米浆制成的小剂子,可以给孩子们换来几根“七个小矮人”吃,这种带着淡淡奶香味的小雪糕,在孩子们那儿比肉圆粿要甜。

现在,黄蕊怕孩子没伴,有空就要带小宇出门游玩。在植物园拍摄的一段视频里,小宇和伙伴们人手一根雪糕虎里虎气地吃着,满脸笑颜。

小宇

高一入学时,刚刚适应住校生活的黄蕊常常看到,走读同学的父母来到学校接送他们,还给他们带上一大包零食。直到后来,这样的场景成了一种稀松平常,“羡慕,麻木……其实每次看到还是羡慕。”

黄蕊回忆,当时学校里的同学三分之二是住校的,只有三分之一是走读的。“平时学校是封闭式管理,管学生管得很严,到了周末才会让你走出校门,其他时候只有生病才能请假出去。”

出走——成了当时的她关于未来、关于理想所有想象的底色。

长期缺位的亲子关系、艰难适应的校园环境、逐渐增大的学业压力……围绕“胡鑫宇事件”铺天盖地的报道中,这些要素同样被反复提及,黄蕊看着热搜上母校的消息,不断想起同样是15岁且身处同所高中的自己。

“(胡鑫宇事件)让我很震惊,对我影响很大。”黄蕊谈起这件事,言语中难掩激动,“会想到自己啊,我自己曾经就是留守儿童,不愿让自己的孩子成为留守儿童。”

江西铅山的农村老家,黄蕊在这里度过了童年和青少年时期。

不过,把留守儿童定义为“问题儿童”,或是将留守儿童面临的精神障碍隐患简单归咎于父母外出,也许过于草率。在2011年的一篇研究综述里,时任中国社会科学院社会学研究所副编审的谭深总结道,留守的时间、留守儿童的年龄、是母亲还是双亲外出……不同条件对留守儿童造成的心理影响在程度上各有差别。

同时,谭深认为,留守儿童面临的不利条件不仅是由于家庭结构不完整所带来的亲情缺失,导致一定的心理、教育、健康、安全的问题,更在于各种不利结构的交织和可利用资源的匮乏。

比如城乡二元结构带来的教育资源上的差距,留在家乡的儿童,通常被纳入经费和资源相对薄弱的边缘化教育体系中。黄蕊也曾表示,进城务工,就是想给小宇争取更好的教育环境,“如果把小宇留在老家,基本上也是在县城的这几所寄宿制学校就读,选择不多,环境不如城市,而且离我们很远。就目前情况来看,还是尽量把他带在身边读书好了。”

就这样,一面是出于弥补儿时缺憾、重塑家庭观念的考虑,一面是为了让孩子享受更优质的教育资源,黄蕊只能带着孩子深度融入打工地的城市生活,这是一个艰难但又必须尝试的方案。

不利条件主要是资源匮乏 视觉中国 图

努力打拼,推开一道道阻隔的“门”

几个月前,黄蕊总算在小宇上学的问题上松了口气。

小宇今年已经6岁,下半年就要上小学,“能不能在义乌当地就读?”成了黄蕊去年的一桩心事。黄蕊担心:如果小宇被户籍门槛拦在当地校园之外,那么当初自己带着孩子打工的决定将变得没有意义,小宇还面临回乡成为留守儿童的尴尬。

黄蕊设想过,“要不带着孩子回老家算了”,可是她想到,丈夫在义乌的生意一个人忙不过来,自己返乡后还将失去城市里的工作,“女人真是太难了,要顾家,顾孩子,还要经济独立。”黄蕊在一条记录日常的短视频里,说出了自己的心里话。

在社交媒体上发帖求助网友之后,黄蕊带着居住证和社保缴纳记录去街道询问,“问清楚了,有居住证就可以在本地上学。”

实际上,2001年国务院就出台了流动人口子女义务教育“两为主”政策,即流动儿童义务教育“以流入地区政府管理为主,以全日制公办中小学为主”,从那时起,流动儿童义务教育逐渐纳入基本公共教育服务范畴。

但制度的保障只是硬币的一面,另一面是城市资源日趋紧张的供给状况。

1月27日,贵州遵义,两名小朋友即将跟随务工的父母返回浙江省温州市上学 视觉中国 图

去年12月,义乌市教育局发布了2023年第一次“公办小学、初中入学预警”。黄蕊所住街道的三所小学均被标注为“红色预警”,即学区内适龄户籍儿童超出了常态招生计划数的100%。“具体分配到哪一所还不知道,要等分配,据说2016年之后二孩变多了,学位也不够了。”黄蕊说。

黄蕊经常感觉有一道道门横在自己面前:小宇能不能有学上、未来能不能异地参加中高考、自己能不能在义乌稳定就业、能不能有一套自己的房子……城市生活的融入是由一个个具体的问题构成的,虽然她早已适应浙江的天气和饮食,却总是不适应这些接踵而来的难题。

现在,黄蕊管着家里的钱袋子,丈夫做生意时经常要转账,留下了一小部分钱,除此之外都交由黄蕊统筹。

去年7月底,黄蕊给当月家里的开支算了一笔账:儿子的幼儿园学费交了5000元,房租单月交了2042元,保险交了333元……林林总总,一个月花出12269元。靠着夫妻俩的收入和存款,三口之家勉强支撑起来。谈到收入,黄蕊有些难为情,挤出一丝勉强的笑容,“只能说够用,城市里消费高嘛,还带着一个孩子,花销肯定要多点。”

义乌的库房里,有很多文具店里用于陈列新笔的展示盒,这些盒子在黄蕊眼里成了宝。她把盒子拼接在一起,用透明胶带裹成一个凳子,算是为家里添上了一个家具。黄蕊把制作过程拍摄了下来,放在了社交媒体上,配文:我前世应该是个木匠。

两个圆珠笔的展示盒,在黄蕊的改造下变成一个“凳子”。

尽管平时黄蕊和丈夫刻意不把生活的压力呈现给年幼的儿子,比如,只要有空就带他出去玩,但夫妻俩肩上的负重总是会不自觉地向孩子传导。黄蕊发现,自己有时候和小宇说话会失去耐心,控制不住情绪。

专注流动儿童心理问题十多年的心理治疗师于晓分析称,“80后”“90后”这代留守儿童,由于儿时不曾体验过良好的亲密关系,缺乏习得建立良好亲密关系的机会,因此,当他们组建家庭、成为父母,更难在亲子关系中形成有效沟通。“如何让孩子知道父母是可靠的,如何耐心地、不带批判地听完孩子说话,可能是他们成年后要自主去努力习得的能力。”

有一回,小宇在家里盯着手机看太久,黄蕊想制止,“可能说话有点暴躁,他就反过来跟我发脾气,脾气很大。”那场“风暴”过后,黄蕊慢慢意识到,或许是孩子缺少玩伴,“很多时候我们在家里也是在工作,可能陪他就少一点。”黄蕊很熟悉这种感觉。

相比其他同龄人,6岁的小宇在人际圈里不是很主动,有些内向,“别的小朋友找他说话、找他玩,他就会玩得开心,别人不找他,他也不会主动去找别人。”

如何打开孩子的心门,教他交友、处世、思考、克服逆境……对于有过较长留守经历的黄蕊来说,似乎未能像从小亲子关系紧密的群体那样,从长辈那里天然习得,而是变成了一个自我探索、不断试错的崭新课题。

带着孩子进城打拼 视觉中国 图

“迁徙时代”,让孩子变动小一点

社会激荡变化几十年,那些进城务工者的子女,是否真的发生了留守到流动的结构性变化?

中国人口学会副会长,西南财经大学社会发展研究院教授委员会主席杨成钢教授指出,“实际上,留守儿童和流动儿童是同一个问题在不同阶段的不同表现。”

中国人民大学人口与发展研究中心教授段成荣也表示,“两个群体是不断转换的,他们今天可能随着父母进城,就是流动儿童,明天他们又回到老家上学考试,就是留守儿童。”

杨成钢表示,留守儿童和流动儿童是发展中国家现代化进程的必经阶段中产生的群体,有研究者称之为“现代化的成本”。“简单来说,社会变迁越是猛烈,对传统的农村社会,尤其是农村未成年人的冲击就越大,包括他们的人格培养、心理健康、生活保障,甚至是身体发育。”

通过研究,段成荣及其团队推算出1982年第三次全国人口普查的全国流动人口——650万,“放在今天,只是一座一线城市的流动人口数量。如今,人口流动是常态,非流动是非常态。”段成荣认为,人口流动的背后是“乡土中国”向“迁徙中国”的转变,这种转变是无法改变的。

因此,问题的关键或许不在于厘清两个群体的定义和关系,而是在于:在无法逆转的“迁徙时代”,能不能让孩子们“身心上的变动”小一点?

“从我个人主张来看,我认为还是要尽量给孩子们创造一个相对稳定的环境,当然,这需要我们从制度层面做好保障,让他们能在一座城市扎根下来,尽量减少因流动给孩子们带来的不利影响。”

图源:视觉中国

(为保护受访者隐私,文中黄蕊、小宇为化名)

“转载请注明出处”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号