画家心事 | 在美术馆看宋画真迹展,究竟看什么

西湖三月桃红柳绿,西湖边人潮涌动地奔向美术馆,这时媒体建议的是大家避开双休日前往。

10幅宋人绘画作品,围绕宋画传承,还有元明清作品共26件作品,布满两个展厅。美术馆二楼一个黄宾虹的作品展厅,一个潘天寿的作品展厅,二十世纪中国书画两大绝顶高手的专题展与之呼应,大概可以体会策展人的主旨。

考古学者郑嘉励先生看完展览后在朋友圈表达:“熙熙攘攘的宋画爱好者。其实从现代人接受的角度,潘天寿的作品应该会比宋明绘画更容易欣赏。”其实,不要说宋画,从黄宾虹到潘天寿就间隔了现代史上的“五四”新文化运动,两个人的教育和成长背景不一样,同是攀爬传统的艺术高峰,但实际切入的角度也不同。也可以这样说,潘天寿的作品比黄宾虹的作品更容易理解一些。

陆俨少先生曾说,去上海博物馆看画,要从离自己近的晚清开始看,慢慢上溯明清宋元,像吃甘蔗,从梢开始吃,越吃越甜,但越吃越硬,甘蔗梢不甜但易咬,甘蔗根甜而硬,就怕你咬不动。

陆先生的这段话涉及艺术欣赏的知识前置的问题,离我们近的大多有共同的知识铺垫,远的非专业人士就不熟悉,哪怕专业人士熟悉的深浅或角度也不一。就像我们在讨论问题时,引经据典从东方西方从古代到现代一样。其实,古代有秦汉的古代、唐宋的古代、明清的古代,虽然唐结束到宋开始之间,五代十国也就几十年,但唐宋这两个著名的朝代文化背景完全不一样,一个气度不凡民族大融合的时代与一个抵达汉文化精致顶峰的时代。

就像黄宾虹接受的是晚清儒家科举文化的蒙学教育,而潘天寿是五四新文化运动前后的启蒙教育,按现在时髦的说法是知识底色不一样。孔夫子面对周文化的心情,难道不是我们面对古代传统文化的心情吗?孔老夫子面对周朝八百年,我们以八百年的时空距离面对三百年的宋文化,区别是我们在某一天走进博物馆或美术馆,不需要如“丧家犬”般求诸于野罢了,而“丧家犬”般的孤独更需要去自省与琢磨。

当我们走进美术馆时,往往会碰到怎么看和看什么的问题。交流中首先会碰到第一句话:我不懂啊!再往下说,才会有一些可彼此交流的内容。

这其实就是我们在审美的普及教育中出现的问题。我们每一个人都拥有审美的权利,就像我们面对美术馆外春光明媚的西湖边竞相争艳的桃花玉兰一样,你在深吸一口新鲜空气的同时,会感慨说真美啊!而且这种审美的感受非常自信,非常个人。你不需要了解花种、花瓣结构、花期、气温、植物进化等知识。

同样,我们面对宋画也一样,我们先去看,先心平气和地去感受——在这个感受过程中再去思考宋画与我们相隔了八百年的距离。

我们走进博物馆,有人觉得没什么好看匆匆走过,有人像吸铁石一样移步不前。我自己也有睁大眼睛但什么也看不到的体验,对美的感知能力贫乏是应试教育功利化的直接结果。这就是自然美的欣赏与人文美欣赏的不同,自然美不需要知识前置,人文美的感受则需要知识前置。

但我们也不要过于神话艺术欣赏的门槛,愉悦的审美过程由浅及深并没有高低之分。不知道什么时候我们开始以像或不像来讨论绘画作品,其实古代画论里也有“应物象形,随类赋彩”“以形写神”,但我们中国传统文化里鉴赏品评更多的讲雅俗格调,或是问题不同角度的阐述吧!大众审美中的像和不像,专业讨论中大概也就是明清以来文人画传统的写意精神与笔墨审美,那么我们面对很“像”的宋人绘画,我们究竟看什么?

李嵩《西湖图》

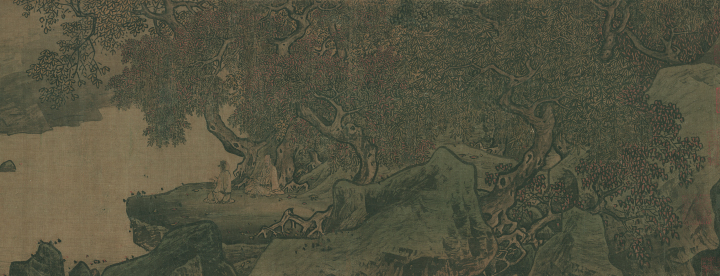

李唐《濠梁秋水图》

刘松年《四景山水图》

其实不管东西方绘画,都有雅俗问题、大气和小气的问题、技术难度问题。雅俗、大气或小气是审美判断,技术难度涵盖像不像与审美。但我们日常在欣赏作品时,对雅俗、大气与小气的判断不多,更多的是判断像不像和画的够不够精细。其实这里就出现艺术欣赏的开岔点,本来是讨论审美问题,我们回答的却是技术问题,落到宋以后八百年在接受观念上就有更多的开岔点。

我们再看宋画的厉害之处究竟是在哪里?用现在那么多开岔点后我们的理解去看它们,要什么有什么,像不像的问题、笔墨精妙问题、气韵生动问题等。面对这次展览的作品需要提醒大家,名家作品不等于是名家最好的作品,大幅作品也不等于就是最好的作品。

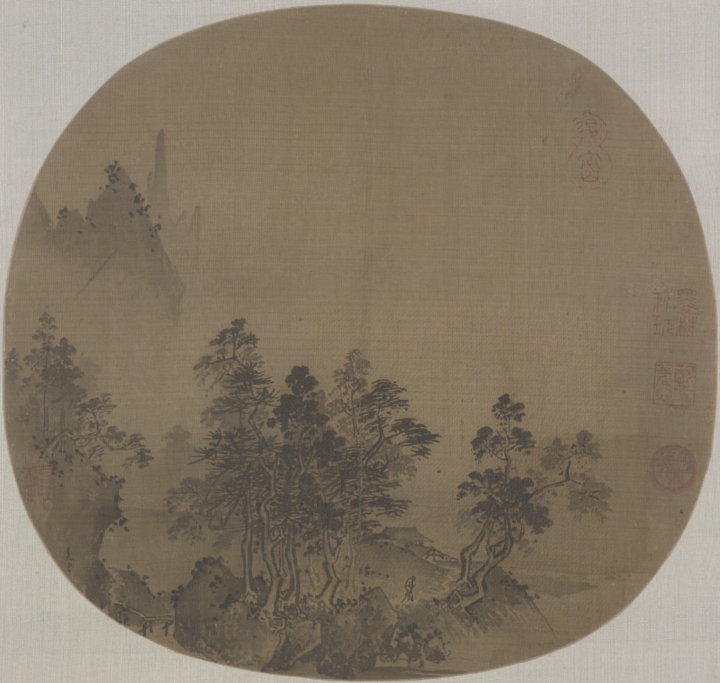

在这次宋画展提供的作品里,最好的大件有李嵩《西湖图》、李唐《濠梁秋水图》、刘松年《四景山水图》,小件扇面有夏圭《烟岫林居图》、佚名《柳下双牛图》,不要小看这两开扇面,其实是可以一读再读的好作品,可以当做宋画的标准器去看。

这次展出的翟院深《雪山归猎图》、马远《雪屐观梅》、郭熙《溪山行旅图》等这几张大件,就知道宋人绘画的高度难度和后代仿赝的局促,传为郭熙《溪山行旅图》稍好一点,而马远《雪屐观梅》图上高士后那笔长线之粗暴简单,仿佛嗅出传为宋人的大件如明代苏州“大芬村行活”的黑气。

夏圭《烟岫林居图》

佚名《柳下双牛图》

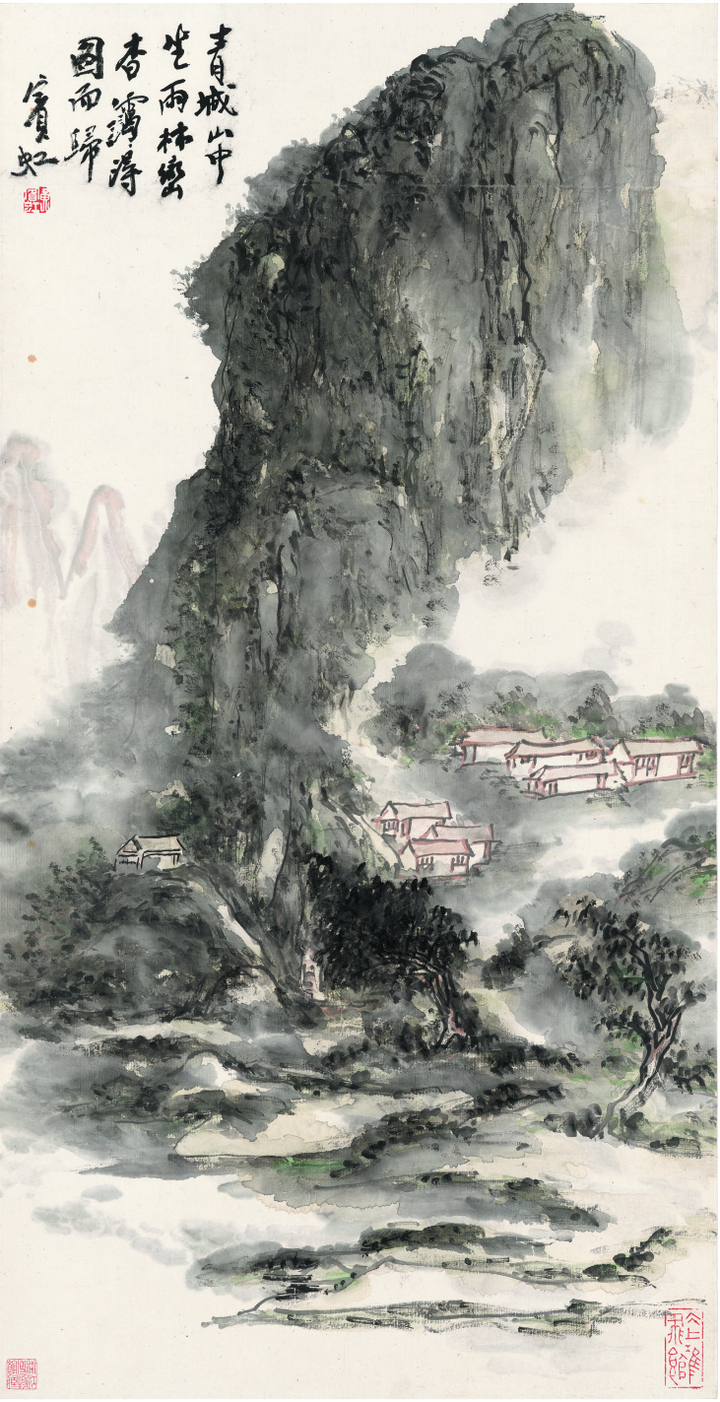

不知道是不是这次美术馆策划以黄宾虹展为第三厅的用意,黄宾虹先生的画跋可以帮助我们认识到古代绘画之间的脉络,比如《简笔山水》(1952)题跋:“唐人刻划炫丹青,北宋翻新见性灵,浑厚华滋(我)民族,惟宗古训忌图经。”《设色山水》(1953)题跋:“北宋人画法简而意繁,不在形之疏密,其变化在意,元人写意亦同。”

这些作品和题跋,也反映出黄先生的艺术造诣真是承前启后的大家。在展厅中听到一些观众的聊天,也会发觉我们与黄宾虹的距离。黄宾虹题跋帮助我们去理解宋人的绘画,当我们从宋人绘画中获得某些感动后,或许更读得懂黄宾虹的意义。

黄公望《剩山图》、文征明《山水图》、董其昌《潇湘白云图》、沈周《湖山佳趣图》、吴彬《莲社求友》、赵养志《西湖二十景书画册》等,都是绝妙佳迹。黄宾虹《设色山水》(1952)画跋:“巨然墨法自米氏父子、高房山、吴仲圭一脉相承,学者宗之,及董玄宰用兼皴带染法,婁东虞山日益淩替,至道、咸为之中兴。”《蜀中山水》(1952)题画:“北宋人画积点而層深厚,云间婁东用兼皴带染法,凄迷琐碎去古易远,兹以渍墨写蜀中山水为之。”勾画出读这些山水画史佳作的线索。

黄宾虹《黄山松谷五龙潭》

再回到郑嘉励先生“潘天寿更容易欣赏”的话题,一位时代转型期的中国画大师,把接近于现代视觉形式的构成意识带进了传统中国画,又在传统笔墨审美范畴来实践了画面构成的可能性,这种可感的外在表达如宋人绘画写实传统一样易于今天的我们去感受。

去年浙江美术馆“盛世修典”展,我们的自然科学家可以从宋画和宋人辞章文献的互证中,分析南宋时期西湖边鸟类的分布。而黄宾虹先生言简意赅点出文脉发展的逻辑自洽,不是读几句画跋就可以切身体会,那么我们走进美术馆看宋画展究竟又看什么?

最近无意间看到朱光潜先生艺术鉴赏的几句话:“优劣都由比较得来,一生都在喝坏酒,不会觉得酒的坏,喝过一些好酒以后,坏酒一进口就不对味,一切方面的趣味大抵如此。”作为杭州人想知道宋画的好,就多琢磨李嵩《西湖图》吧!其艺术主体与对象的关系,艺术本身的精妙处都在了,而精妙处的芥子须弥,我们就慢慢多看好画,难得的机会!

2023年3月25日杭州

“转载请注明出处”

陈骥

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号