何时点亮聚变的“第一盏灯”?李建刚院士揭秘“人造太阳”

在合肥市西郊的科学岛上,坐落着一座形如甜甜圈的大科学装置,它就是EAST(Experimental Advanced Superconducting Tokamak),全称为全超导托卡马克核聚变实验装置,即大家耳熟能详的“人造太阳”。它背后的科学事业正如一颗冉冉升起的太阳,为人类带来一缕有关终极能源的曙光。

我们为什么要造“太阳”?中国的聚变到底该怎么做?我们何时能点亮聚变的“第一盏灯”?2月22日,围绕着“磁约束聚变能源发展现状及未来展望”,“人造太阳”EAST牵头人、中国工程院院士李建刚就此进行了主题分享。

李建刚 直播截图

核聚变能

人类理想的终极能源

当不可再生的化石能源消耗殆尽,人类的明天将如何维持?

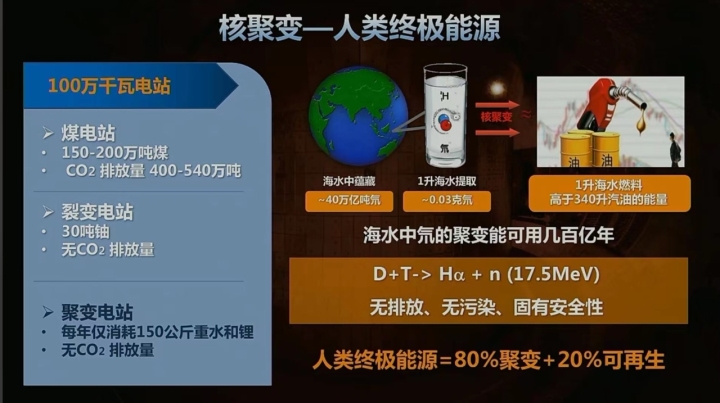

上世纪,国际能源署曾组织数千名科学家对此进行讨论。历时三年,他们给出的共同答案是,“80%可控核聚变+20%的可再生能源=人类终极能源”。

李建刚介绍,作为未来能源主力,核聚变是指两个较轻的原子核聚合为一个较重的原子核,并释放出能量的过程。太阳就是通过核聚变发光发热,持续可控地释放能量。其中,相对容易且有望被率先实现的是氘-氚聚变反应。

“这种聚变反应的优势非常明显,绿色、安全,可以无限地为人类提供能源。”李建刚说。

他解释,氘-氚聚变反应的主要原料可以从海水中提取。1升海水中的氘,能聚变产生300升汽油的能量。地球海洋面积辽阔,蕴藏着约45万亿吨的氘原料,足够人类使用100亿年,比地球的寿命都长。

再者,氘-氚聚变反应的最终产物是氦气和携带能量的中子,用水即可吸收,不会排放二氧化碳、产生高放射性核废料,对环境非常友好。如若能建成1000个聚变电站,它们可减排85亿吨二氧化碳。

此外,氘-氚聚变反应具有固有安全性。由于实现聚变的条件非常苛刻,如若装置出现故障,聚变会在短时间内自行终止反应,安全可靠。“即便在市中心建设聚变装置,也是没有问题的。”李建刚说。

正因如此,核聚变能被看作是人类理想的“终极能源”,一旦成功应用,有望彻底解决地球上的能源问题。

直播截图

逐“日”追光

难于登天的“人造太阳”

让核聚变可控,难于登天。

核聚变本质是氢弹爆炸,但这是不可控的瞬间能量释放,无法持续为人类提供能量。20世纪50年代,苏联科学家提出磁约束的概念,经过不断改进,他们建成了一个形如甜甜圈的环形磁约束聚变装置。

李建刚介绍,这种装置名为“托卡马克”,它如同一个“磁笼子”,能利用强磁场,将高温电离后产生的等离子体约束并悬浮起来,继续加热至数亿摄氏度高温,以此实现可控聚变反应。

20世纪70年代,中国科学家紧随其后,围绕托卡马克核聚变实验装置,开展研究。

为了降低托卡马克核聚变实验装置消耗的功率,科学家们选择了超导材料。在特定的低温环境中,这种材料的电阻趋近于零,可以大大减少电力损耗。实现聚变,需要上亿度的高温;让超导材料具有零电阻效应,则需要零下269度。

如何在一米空间内,让两者和平共处?如何避免核聚变成功后,产生的粒子束破坏装置材料?

历经了数以万计的失败和长达数十年艰难探索,2006年,在合肥市西郊的科学岛上,被形象地称为“人造太阳”的EAST工程完成建设。它是世界上首台全超导托卡马克装置,其内部30个超导线圈可产生稳态的约束磁场,使聚变堆稳态运行成为可能。

此后,EAST不断取得新突破,先后实现了稳定的101.2秒和1056秒的稳态长脉冲高约束等离子体运行,创造了新的世界纪录。

直播截图

指日可待

点亮聚变的“第一盏灯”

“长期以来,我有这么一个梦想,在我的有生之年,一盏灯泡能被聚变之能点亮,这盏灯泡一定且只能在中国。”2016年,在《开讲啦》的舞台上,李建刚曾用这句话结束演讲。

7年后的今天,他笑称,梦想一般暗示着这件事还很遥远,“现在我发现,在国家的大力支持下,不到十年的时间里,我们很有可能在合肥点亮聚变的‘第一盏灯’”。

李建刚表示,除了点亮聚变的“第一盏灯”,他们还将建立一个原型聚变电站——中国聚变工程试验堆(CFETR),并争取尽快进入商业化应用阶段。

目前,得益于此前的研究基础、大量管理与技术经验,相关团队和单位已完成CFETR的工程设计,并稳步推进着聚变堆主机关键系统综合研究设施建设。

按照规划,到2035年,聚变工程实验堆建成,开始大规模科学实验;到2050年,聚变工程实验堆实验成功,将建设聚变商业示范堆,完成人类终极能源。

“如果过去60年是在做基础研究,我们现在应该到了一个转折点。”李建刚说,“这些目标需要一个庞大科研团队的共同努力,希望有更多优秀的人才加入,和我一起‘种太阳’。”

直播截图

“转载请注明出处”

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号