少年中国航天说

今天,第八个“中国航天日”如期而至。航天日的主题,是“格物致知,叩问苍穹”。

这八个字,代表着人类旺盛的好奇心和求知欲。有赖于高等学府里的师生们殚精竭虑地“格物致知”,中国人一次次成功地“叩问苍穹”。

浙江大学航空航天学院所在的玉泉校区。图源视觉中国

中国航天日前夕,潮新闻记者走进浙江大学玉泉校区,与浙大航空航天学院(简称“浙大航院”)的几位优秀青年教师和博士生畅快地交流。

学生时代是如何仰望星空的?亲身参与国家航天发射全过程是何体验?对未来十年的中国航天有哪些美好愿景?

请跟随潮新闻记者,一起感受“少年中国航天”的蓬勃朝气,听取星辰大海征程上的“浙”些潮声。

2020年,岑诺在湖州市赴杭城市综合推介会上做交流发言。受访者供图

岑诺:王亚平太空授课时科学课老师被刁钻问题难倒,“火箭少女”站出来解了围

这是一位清秀又带有几分英气的女孩子,戴着眼镜,看起来十分文静。你很难想象,生于1997年的她在飞行器设计这个满是男生的工科专业游刃有余,甚至已经创业开办无人机教育公司了。

她叫岑诺,宁波慈溪人,浙大航院在读博士,研究方向为飞行器控制。

“我6岁时神五问天,杨利伟成为中国进入太空的第一人,他在飞船里展开五星红旗和联合国旗的镜头给我留下深刻印象。”这应该是岑诺与航空航天缘分的起点。

小学时代,恰逢中科院原院长路甬祥在家乡宁波的小学广泛推广航模教育,钟爱火箭的岑诺加入了航模队,成为“万绿丛中一点红”。

“我们制作的带降火箭和伞降火箭,用B3火药作为推进剂,可以垂直向上冲到三五十米高度,然后缓缓降落回收。”岑诺回忆道,现在“网红”的水火箭,也是他们的拿手好戏。

当年的浙江省小学火箭模型比赛,岑诺和她的小伙伴拿到了第一名。

岑诺。受访者供图

也许是“火箭少女”的人设太过鲜明,进高中时高一要分文理科班,岑诺毫无悬念地进入了理科班。

高二的一节语文课,正是神舟十号在轨期间“太空教师”王亚平在太空给全国中小学生授课,班里组织集体观看,班主任和科学课老师都在,特别有仪式感。

“飘来飘去的,航天员怎么睡觉?”“植物在太空里能生长吗?”“水在太空里为啥是个球呀?”面对着同学们抛出的“十万个为什么”,科学课老师微笑着一一作答,直到这个问题,让她皱起了眉头——“航天员出舱太空行走时,安全绳断了咋办?”

眼见科学课老师“卡壳”,“火箭少女”主动举手示意。得到允许后,岑诺站了起来。从自己的记忆深处,她检索到一部国外科幻电影的桥段——

一位女航天员太空行走时突然发现没带安全绳,同时因为航天服破损导致左臂在超低温下冻成“冰棍”。绝望之际,她心一横,用力敲断了自己的左臂,然后用尽全力,把断臂朝着飞船的反方向扔了出去。牛顿经典力学的反作用力原理,使她飘回了飞船,完成了惊险又悲壮的“断臂求生”。

岑诺用一段精彩的解答,为科学课老师“解了围”。

与传统航空航天院校的专业设置不同,浙大航院尤为重视航空航天领域综合性人才的培养,把培养具有创新精神的复合型航空航天、力学领域的人才作为教育教学的根本目标,是我国航空航天和力学等领域高层次人才的重要培养基地。

岑诺就是浙大航院这一人才培养政策的优秀成果之一。

参与跆拳道活动的岑诺(左一)。受访者供图

大四时,荣誉满满的岑诺斩获多所名校的offer。她选择留在本校,在浙大航空航天学院直接攻读博士学位。

看似瘦弱的岑诺,身兼着浙大四个校队的成员:跆拳道队、航模队、英语辩论队和DFM街舞社,并在2017 年全国大学生英语辩论赛总决赛获得一等奖,在2018年香港国际武术大赛中获得跆拳道女子组48公斤级竞技、个人品势双冠军……

2018年,刚上大四的岑诺赴美,去哈佛大学医学院担任工程研究助理。在美国,她参与了NASA与麻省总医院的一个课题,成功研发了一种航天员的可穿戴设备,能够有效检测和控制航天员的眼压和颅内血压,这也成为了她的毕业设计。

2015年,孙书剑在太原卫星发射中心塔架前。受访者供图

孙书剑:在发射调度岗紧绷了数个小时,火箭升空那一刻大家都哭了

皮星二号、皮星三号、欧洲航天局QB50卫星项目、物联网卫星星座……这些高大上的卫星的研制工作背后,都有孙书剑忙碌的身影。

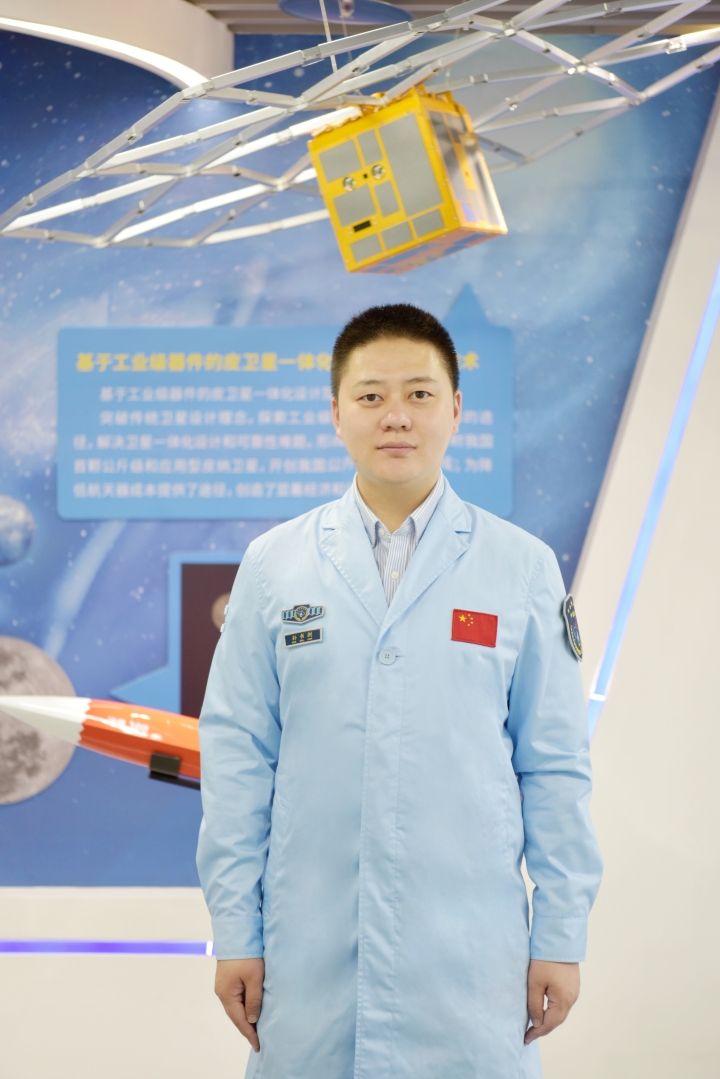

孙书剑,1990年生人,老家哈尔滨,微电子学与固体电子学专业博士毕业生,浙大航院、浣江实验室平台研究员。

你或许想不到,这位浙江青年航天人的90后代表,本科在哈尔滨工程大学所学的专业居然是水声电子信息工程,貌似与航天八杆子打不着。自幼就对航空航天抱有浓厚兴趣的他,本科时选择跨学科加入学校航模队,并曾在国际无人飞行器创新大奖赛、全国航空航天模型锦标赛等赛事中斩获十余奖项。

本科毕业时,孙书剑遵从自己的内心,研究生选择了航天领域。他被微小卫星研究中心金仲和教授的团队选中,来到浙江深造。

第一次走进课题组,一位师兄电脑屏幕上用专业软件做的卫星在轨动态仿真界面,给孙书剑留下了深刻印象,“如同开天眼般看着太空中天体和航天器周而复始的运动,仿佛心胸也变得开阔了。”

“航天人”这个称谓充满了荣耀和自豪,背后却是数不尽的辛酸和不易。在皮星二号研制任务中,整个团队82名师生,全年工作335天,通宵总数达到2106人次。孙书剑作为团队学生主力之一,承担了卫星轨道控制系统和某载荷系统的研制工作。由于科研工作贯穿了整个卫星任务周期,他要比其他学生付出更多辛劳,也经历了更多煎熬和磨砺。

“那段时间手机是24小时开机的,经常在凌晨被一个电话叫回实验室,通宵更是家常便饭,最长的一次曾连续测试四天四夜。”但付出过后,收获成果的兴奋也是常人难以体会的。

2021年,西昌卫星发射中心,孙书剑担任实践二十一号试验子星发射任务的加注指挥。受访者供图

孙书剑所从事的微纳卫星姿态和轨道控制的研究,在全球范围内仍处于起步阶段。在导师的指导下,他开展了相关技术攻关,研制出国内外同类产品中性能指标最好的液化气微推进系统,极大降低了研制成本。

在浙大皮星二号任务中,孙书剑担任两个分系统的学生负责人,并在发射任务中担任发射调度。任务结束后,他被授予“皮星二号重要贡献奖”。

2016年,在嫦娥四号月球探测器载荷创意设计征集评选活动中,孙书剑作为唯一的学生,与其他三位教授和副教授一起提出了《月卫立方星》方案作为浙大唯一选送方案参评,最终夺得一等奖。该方案成功入选嫦娥系列探测器载荷备选库,有可能在国际上首次实现在月球低轨道的星间相对测量、自主导航、中继通信以及月球车导航等。

专注航天科研,突破前沿技术的同时,孙书剑还热衷于传播科普。身为知乎大V的他,常常会在平台上为他人答疑解惑,传播航空航天知识,还被知乎邀请开设了“现代航天与微小卫星技术”的专栏。他还会以直播的形式向偏远地区中学生作科普讲座。

2018年,孙书剑当选了“中国大学生自强之星标兵”——这一殊荣,全国仅有十人。

多次现场参与运载火箭发射的孙书剑,向潮新闻记者回忆了自己经历过最激动人心的时刻,就是他首次参加完整的型号任务,即2015年浙大皮星二号的发射。

“其实前期我们工作做了很长时间,但到了发射场,大家都是第一次看发射,心中又是紧张又是期待。当时是我国新型运载火箭长征六号的一箭20星,这不单纯是一次普通的火箭发射观摩,里面有我们自己的心血和付出。”

2022年,担任卫星副总师的孙书剑与天平二号B卫星模型合影。受访者供图

孙书剑告诉潮新闻记者,相比普通观众和航天爱好者,他们去执行任务时,不但有常人都有的激动,更多的还是紧张。

那次,孙书剑担任卫星的发射调度。“发射前几个小时就坐在调度岗位上,要喊出卫星的所有口令,一次次反复确认卫星的技术状态,生怕出一丝差错,整个人都是紧绷的,非常紧张。”

当火箭升空时,他拿起相机拍摄。“眼泪在眼眶里打转,终于不争气地流了出来。团队的师生们也都热泪盈眶,都说像是把自己的孩子送上了太空一样。”

“因为我从事航天专业研究的缘故,我父母也成了航天爱好者。”孙书剑回忆道,有一年父母去海南度假时,还专门去了文昌发射场,和普通观众一起观摩了长征七号的发射。

“听父母讲,在等候过程中,发射现场的人们会自发地唱国歌、《歌唱祖国》等爱国歌曲。只要有人一起头,马上大家就摇着国旗开始呐喊,开始齐声高唱。”

祖国航天事业的进步,让更多老百姓去关注航天、了解航天,实实在在地提升国家自信和民族自豪感。“对于我们航天科技工作者来说,最大的鼓舞莫过于此。”

2020年6月18日王慧泉在酒泉卫星发射中心。受访者供图

王慧泉:WiFi覆盖全球、一小时飞遍地球、畅游元宇宙马代…中国航天将科幻照进现实

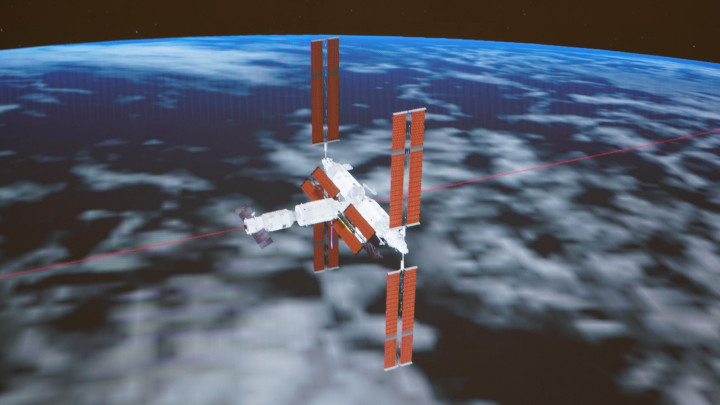

“展望未来,中国航天正在开启一个新时代。”浙江大学教授、博导王慧泉向潮新闻记者描绘着一幅心目中的美好愿景——

中国空间站常态化运营,成为全球唯一在轨空间站,为全人类完成了大量科学实验;长征九号重型运载火箭成功发射,我国近地轨道运载能力达到百吨级;嫦娥七号前往月球南极找水,天问系列飞向更遥远的木星、土星及其卫星,在外星海洋里寻找生命的痕迹;空间基础设施不断完善,北斗、中星、中继、高分、风云等系列卫星高质量服务国民经济各领域……

王慧泉是浙大微小卫星研究中心/航天医学研究中心副主任,1981年生,为中国载人空间站工程空间应用新技术领域专家组专家,主要从事微小卫星、空间机器人、微纳传感器及先进电子系统等研究。

早在2010年,他就与团队一起研发出我国首颗千克级卫星——皮星一号A,由长二丁火箭成功送入轨道。

除了本职科研和教学,王慧泉还积极参与由省科协、省教育厅等组织的科普活动,以专业知识为基础,从航天新闻到科学幻想,从硬核科技到未来生活,他的讲解常常让中小学生们意犹未尽。

2018年7月王慧泉在MARSS国际会议主持分会场。受访者供图

在王慧泉的航天愿景里,商业航天是一块非常重要的拼图。

“2014年11月,国务院出台第60号文,明确鼓励民间资本参与国家空间基础设施建设。2015年被广泛认为是‘中国商业航天元年’。未来,我们施展拳脚的舞台也将大大拓展。”他告诉潮新闻记者,具有“互联网基因”的商业航天公司,通过应用互联网的快速迭代思维,让传统的航天系统工程注入新活力。

在王慧泉看来,航天运输的市场价格将被大幅降低,世界各地的民营火箭玩家将陆续加入,火箭将是继手机、汽车之后,另一个群雄角逐之地,其中自然少不了中国公司。

在中国民营航天领域,诞生了不少“新势力”。“蓝箭、零壹、星际荣耀、星河动力等,相当于新能源车行业早期的‘蔚小理’,手机行业早期的‘中华酷联’。”

“SpaceX可回收火箭已经把每千克载荷入轨价格降到几千美元,他们的星链卫星单价降到五六百万元人民币。我们也在迎头赶上,国内300千克雷达卫星的价格,过去要三五千万元,现在有国内公司报价低于1000万元。”

“很多人都在羡慕马斯克的星链,我告诉你一个重要信息:2021年4月,央企中国星网(中国卫星网络集团有限公司)成立,中国自己的星链工程已启动。”王慧泉透露,目前移动基站只能覆盖地球表面的7%,中国星网的星座未来有望把手机基站搬到天上,就像一个无缝覆盖全球的WiFi,无论在海上、戈壁、沙漠、高山或是丛林,手机都有信号。“这将为人们扩展多大的活动空间?”

2022年11月8日,珠海航展,“中国航天”展区吸引众多观众。图源视觉中国

除了跟跑,中国航天还有自己的独门绝学。“还记得2022年8月新闻里‘过于先进,不便展示’的神器吗?”王慧泉提醒道,当时进行了升力式亚轨道运载器重复使用飞行试验,成功实现了我国亚轨道运载器的首次重复使用飞行。“想象一种取代民航飞机的亚轨道航天器,可以重复使用、天地往返,一个小时内飞遍全球。这将能带来多大的市场想象空间?至少是万亿级的。”

“你听说过地球三维重建吗?”王慧泉描述了一种科幻场景:凭借遥感卫星、无人机、地面固定和移动摄像头等,空天地一体化,实现地球表面的数字化。“未来,凭借元宇宙设备,你可以去数字地球的马尔代夫度假,那种体验可谓‘身临其境’,而花费远比真的去马代旅游要低得多。”

以上种种神奇未来的实现,都有赖于航天人才的培养。“由于市场对航天技术人才的旺盛需求,目前国内拥有航空航天学院的高校已经超过50所,还是无法完全满足需要。”

王慧泉希望通过潮新闻客户端,号召更多的有志少年选择航天相关专业,加入到祖国航天事业中来,共同参与这场目标星辰大海的新长征。

扫描二维码

扫描二维码

浙公网安备 33010502007539号

浙公网安备 33010502007539号