下拉可以刷新

LV.8

重江

小潮号:2197846085

1

关注

14

粉丝

25

获赞

IP属地:浙江杭州

+关注

2025-05-09

有才师傅

晚潮

长文章

1

2024-08-10

已刊发

老墙门里的旧时光

晚潮

长文章

24

2024-07-04

已刊发

炒青

晚潮

长文章

15

2024-04-26

冠山寺

冠山位于钱塘江南岸、长河镇西南,因其形似“冠”而得名,与杭州城玉皇山隔江相望。南宋咸淳元年(1265年)夏,净法禅师化缘来此并修建“西隐庵”,以示隐居于萧山之西。后西隐庵扩建,相继改称“云岩寺”、“冠山寺”。

寺内古木参天,松翠竹秀,周边名胜古迹众多,自古便有“松风水月”、“洞天洗心”、“雨雾兼胜”、“燕窝天风”、“春云环山”、“凉涧并鸣”、“石峰迎潮”、“冠顶四望”等冠山八景。寺周岩壁上现仍有摩崖石刻7处,均为历代精刻。香火最为鼎盛之际,殿阁宏伟,僧侣云集,游人不绝,仅僧人就有三百余众,被尊为佛教十三法相地之一,堪称钱塘江南岸名刹。

冠山寺七百多年的历史积淀,在长河一带百姓心中占据了不可替代的重要地位。长河人历来礼佛敬佛,每逢初一、十五、观音菩萨生日或是重要时节,附近的善男信女总是不论远近,身背香袋,自带干粮,或三三两两,或成群结队而来,跟菩萨说说心里话,向佛祖表表虔诚心,把所有的心愿都寄托在这一捻一插、一叩一拜间,以示向善祈福之念,冠山寺成为长河人心目中大慈大悲、救苦救难、有求必应的心灵归宿。冠山寺的神灵还离不开山脚下的那一口古井,古井建于明朝崇祯年间,泉水呈奶白色,味道甘洌,长旱不涸,久涝不溢,相传民国二十三年长河大旱,河塘尽枯,惟此井仍清泉满溢,老百姓靠这口井度过旱灾,从此就有“山上天池呈月印,田边乳泉育仙才”的美誉,这口井便被称为“乳泉”,更增添了冠山寺的神秘色彩,受到人们世世代代的顶礼膜拜。

冠山寺距老屋约三里之遥,从双庙前一路向西,跨过泽街上的财神桥,走过山下里两旁众多的老墙门便到了“乳泉”。“乳泉”边有一条青石铺就的古道,在山林掩映间一路蜿蜒便可直达山顶的寺院。若是去寺里烧香拜佛,不出半日便可打一个来回,既还了礼佛之愿,又不误平日生计,便利的行程也造就了寺里香火鼎盛不衰。即便如此,我去冠山寺的次数也仅寥寥数回,一方面是因为从小住在老屋的时间有限,很难遇逢初一、十五烧香还愿的日子,另一方面也在于早年外出谋生,漂泊不定,忙里偷闲也实属不易。

初登冠山是在三十多年前,一日上午与午飞表弟同在老街上闲逛,兴致突发就决定上冠山寺去看看。走进山下里西侧的田畈,一眼便可望见冠山。冠山不高,在江南一带的丘陵中并不起眼,抬眼望去,隐约可见山顶树林间掩藏着几间瓦房,午飞说那便是冠山寺。沿着“乳泉”旁的古道拾级而上,这条青石板铺就的古道建于何年已无从考证,但石板上刻留的字迹和岁月侵蚀下斑驳的路面见证了其年代久远。才不过百十步台阶,就到了半山腰。此处有一石亭,本是香客驻足休憩之地,不知何故也立起了一尊菩萨常年接受香火供奉,足见长河一带百姓的虔诚。继续沿石阶向上,不多一会就到了山顶,一片空旷地带上筑有几间低矮旧房,破败凋敝。走进佛堂,几尊泥塑菩萨无精打彩地立在墙边,仅有的几名出家人目光呆滞,蜷缩在阴暗潮湿的角落里,没有一点儿生气,丝毫寻不见千年古刹的痕迹,与想象中的冠山寺大相径庭。这便是冠山寺留给我的最初印象。事隔二十多年后的2011年和2018年春,我又两次再度登临冠山,此时的冠山寺庙宇正恢复重建,古迹也在逐步修葺,新冠山寺已初现雏形。

今年正月初一午后,我正坐在家中喝茶,猛地又念叨起江对面的冠山寺,于是携家人驱车再次前往。仅仅才过了五、六年时间,冠山周边已经规划新建,形成了以冠山寺为核心的冠山景区。南麓的山门下,一条“真经路”直达山顶的寺院。“真经路”顾名思义是求取真经的路,一路上手持香烛的善男信女络绎不绝,多是祖祖辈辈生于斯长于斯的老长河人,无论世事变迁,当地人对冠山寺的信奉从未发生过改变。当年来氏先人占籍萧山,卜居冠山,便是从这片山脚下开始,八百多年来冠山在来氏后人心目中的地位可想而知。午后的阳光正好,山里的风吹面不寒,耳边听着熟悉的乡音,脚步也变地轻快起来。经过多年的修缮,整座寺院已经完全恢复了旧时的格局,天王殿、药师殿、大雄宝殿黄墙朱瓦、金碧辉煌,藏经阁、蓬莱阁雕梁画栋、斗拱交错,钟楼和鼓楼古色古香、幽静庄重,倘若日日身处晨钟暮鼓、梵音缭绕,也不由地会令人放下执着,万缘随心。寺院墙边的腊梅开得正好,阵阵暗香随风送来,沁人心脾。驻足花间遥望,长河镇尽收眼底,高楼群立、立交纵横的角角落落里,老街、双庙前、下庄庙、河兜里那些时常萦绕于怀的弄堂深巷仿佛还在诉说着世间人来人往,岁月流逝变迁。老屋已经掩没在城市的繁华里,我指着老屋的方向告诉孩子,那里曾经是我们祖上生活过的地方,当年也曾四世同堂,如今已是枝繁叶茂,一切都如同这冠山寺一般发生了巨大的变化。

夕阳下的冠山寺愈显静谧肃穆,这是长河人心中永远的精神图腾!

晚潮

短图文

4

2024-04-22

已刊发

四 公

四公排行第四,是爷爷的四哥,我们这一辈就尊称其为“四公”。四公早年在杭州一家单位里做会计,退休后似乎又留用了几年,直到年近七旬方才回到长河老家颐养天年。

太爷爷在世时建了两处房产,除了老屋外,还有一处称为“新屋”。分家时,四公分到了新屋,新屋离老屋不远,大约两、三百米的样子,就在长二村村委会旁边,最后那些年他就是在新屋里度过的。前些日子适逢老屋遇到土地丈量问题,当年四公亲笔书写的分家协议再度被拿了出来,第一次看到这份分家协议,我顿时被惊住了,虽然只有短短的六页纸,但字迹工整、笔画清秀,从房屋、家具、土地分配,公共区域使用,长辈赡养,亲朋接待,困难帮扶,甚至兄弟妯娌间如何相处都作出了具体明确的规范,这不仅仅是一份事关房屋、财产的分家协议,更是一份事关家庭美德、公序良俗的条规细则,足见思虑之细致、影响之深邃。

我对四公的了解其实并不深,一方面源于平素接触很少,另一方面源于四公沉默寡言、内向沉稳的性格,对他的印象多数来自于长辈们闲谈时的只言片语。爷爷兄弟几个都身材修长、面容清瘦,四公尤为如此,印象中的他总是留着雪白的平头短发,戴着一副老式框架眼镜,略微驼着背,与其他几个兄弟开朗外向、爱说爱笑的性格不同,他总是不苟于言笑,即使再热闹的场合也决不会听到他大声说话或是放肆大笑。正因为此,当时在我们这些小辈们心中的存在感并不强,仿佛若有若无。四公的沉稳并不单单是话语不多,更多的是他认真持重的态度。无论对方是什么人,他都能够很耐心地倾听对方说话,认真思索后很负责地回答,让每一个人都获得充分的重视和尊重。这或许就是他数十年来始终令人敬重,也是这份分家协议能够由他亲笔起草的重要原因吧。

我与四公真正近距离的接触不过寥寥数次。1995年夏天我考上军校,回到老屋小住了几天,傍晚散步时路过四公家门前,他正坐在小院里纳凉,见我到来便很热情地邀我坐下,并泡上一杯茶水。时隔近三十年早已记不起当时聊了些什么,只是对他凝重的眼神、细致的表情和一板一眼的态度依然记忆深刻,眼前的他是一位长辈,更象是一位工作中的同事、生活中的朋友。几天后,当我临行去上海前,与他在双庙前合了一张影,可惜如今照片已不知所踪,甚为遗憾。1996年寒假,我在老屋再度遇见四公。在坐起间里,我为他泡上一杯从河南带回的毛尖,他很内行地品了品,详细地询问了年份、价格,还很仔细地看了看茶叶的成色,直言不讳地告诉我这并不是新茶,也不值这个价钱,我一定是被当地的商贩糊弄了,并且不厌其烦地指点我如何品鉴茶叶,他就是这样一位严谨认真、从不敷衍的长者。年后,我开学回到学校,日子就这样在不经意间流淌过去,数月之后我接到爷爷来信,信中告诉我四公已因病不幸去世。人生就是这样旦夕祸福,想不到那次喝茶竟是永别。

眼前的这份分家协议渐渐模糊,四公的样子却再一次清晰地浮现出来。

晚潮

短图文

24

2024-04-21

已刊发

严子陵钓台春行

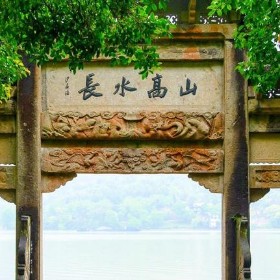

严子陵钓台位于富春江上游山麓,从富春江大坝溯江而上仅几公里,相传为东汉初年名士严光隐钓之地。严光,字子陵,少年时曾与光武帝刘秀同游学。刘秀即位后盛礼相邀,欲授严子陵谏议大夫一职,严子陵不肯屈意接受,于是归隐于富春山,躬耕垂钓,清贫终老,其清白高洁、淡泊明志的品质为后世所景仰,严子陵钓台也因此闻名遐迩。古人云:“自古名胜以钓台命名繁多,然均不及桐庐富春山严子陵钓台。”富春山水独步天下,先生之风山高水长,共同造就了严子陵钓台位居天下“钓台”古迹榜首。

三十多年前,我生活在富春江边的七里泷小镇。虽然从小守着这一方“天下佳山水”,也无数回听闻先生的故事,但亲身去感受山高水长之风却无异于是一种奢望,山之高、水之长,终因囊中羞涩,被船票和门票拒之于外,只能常常站在码头看尽千帆过往,把少年的梦想深藏心底。

就在高中毕业前夕,同班的戴同学告诉我,孝门村附近有一条山间野路可以翻越富春山直抵钓台,既能避开水路的不便,又可免去门票价格的束缚,值得去尝试一下。倘若再备些酒水吃食,踏着明媚春光,一路放歌纵酒,将是何等快事。戴同学口中所称的酒食就是黄酒炖鸡蛋,据说这是黄酒中的上等佳品,事先把黄酒倒入锅皿加热至沸腾,待酒精有所挥发后,将打匀的鸡蛋液缓缓倒入锅中并充分搅拌,不大一会儿一簇簇、一朵朵蛋花就飘浮在酒中,浓浓的酒色、浅浅的蛋花,就象是晚菊在夜空中绽放。若是再加入些冰糖、姜丝,浓郁的香气立马扑鼻而来,趁热咪上几口确为人间佳酿无疑。就这样在他一番绘声绘色的描述之后,我心动了,甚至有些急不可耐。

四月的一个周末,中午时分我和戴同学骑着自行车带上酒食来到孝门村,把车子寄放在村民家后,稍作打听很快就找到了上山的路口。这是一条山间野路,附近村民平日里上山砍柴,硬生生地在一片灌木杂草丛中踩出了一条路。早晨的露水还没有完全散尽,走了不一会儿,露水就打湿了裤腿,仿佛一下子进到了陶渊明“道狭草木长,夕露沾我衣。衣沾不足惜,但使愿无违”的诗意中。行走在这样一条路上别有一番风味,抬头是遮天蔽日的松林,脚下是坡陡路滑的山路,远处一丛丛、一簇簇映山红开得正旺,一些不知名的小动物时不时从脚下窜出来,一溜烟地不见了踪影,弄得人一惊一乍的。每攀高一段,视野就开阔了许多,攀得愈高看得愈远,快到山顶的时候,整个七里泷小镇尽收眼底,甚至连桐庐县城也在视线的尽头依稀可见。

登至山顶,从方位上判断只要再沿着山脊一路向东就是钓台了。寻一处平坦之地喝上几口黄酒,啃上几块干粮,稍事休整之后,我们起身继续赶路。山脊的路面明显平缓了许多,脚步也越来越轻快。前方的视野慢慢开阔起来,远远的已经可以望见富春江了,我们不由地加快了速度。就在峰回路转之际,前方山坡上开满了漫山遍野的桃花,令人目不暇接。戴同学告诉我这些桃树在野外自由生长,没有经过人工嫁接,结出的果子虽然又小又涩,但在大自然的眼中不会有任何偏袒,开出的花却是格外艳丽,红的、粉的站满了枝头,微风拂过,一片片花瓣临风飘舞,就象荡漾在花的海洋。想不到钓台的后山还有这么一片桃林,藏在深山无人识,在暮春芳菲落尽的时候,让我们独享这最后的美丽。

走过桃林,眼前顿时豁然开朗,远处群山叠嶂,山外有山,一条富春江横流而过,象一条玉带环绕在山间,江面波光粼粼,偶有数点白帆,山水之间藏有几处人家,好一副富春山居图,我们终于登临钓台了。钓台的东西两处半山上各立有一块磐石,分别称为“东台”和“西台”。东台为严子陵垂钓之处,有一高约百米的石笋,相传用于支撑钓竿之用;西台又称谢翱台,南宋遗民谢翱在此面北痛哭,奠祭文天祥,唱《楚辞》,撰《西台恸哭记》,死后葬身在富春江对岸冷水滩,因此自古便有“东西钓台,名垂千古”之说,是严子陵钓台的精华所在。我们从东台沿着石阶一路而下到达临水岸边,这里是连片古朴的建筑,岸边立有一座石坊,正面题有“严子陵钓台”,背面题有“山高水长”。石坊西侧建有严先生祠堂、碑林、客星亭和“天下第十九泉”,每到一处都蕴藏着道不尽的文化底蕴和人物风流,把千百年来厚重的历史浓缩在一起,如同奔流不息的富春江水一路东去,淘尽浪沙,永不复返。先生之风,山高水长;同窗之谊,历久弥新。我们以富春江为背景合影留念,共同纪念这一次难忘的钓台之行。

回程选择乘船而返,船程约二十分钟,一路上碧#晚潮#波万倾,青山夹峙,鱼翔浅底,鸟鸣山涧,仿佛船在画中行。站在船舷边远远回望,东、西二台伫立于山间,千百年来沉淀了岁月痕迹,看淡了世事变迁,不由令人仰止。这一年底我离家远行,直到走遍千山万水、历经百转千回后,再登严子陵钓台才真正体会到先生之风,山高水长!

晚潮

短图文

5

2024-04-13

长河老街

长河镇座落在钱塘江南岸,与杭州城南星桥隔江相望,自古有槐河穿镇而过,蜿蜒流长,故名长河。

长河自古繁华,是萧山文明的起源,传承着萧山的历史、文化和方言,也是萧山来氏祖先的发祥地。南宋绍兴年间,萧山来氏始祖来廷绍赴任绍兴知府,途经萧山时病卒于祗园寺。从此来氏一族便“占籍萧山,卜居冠山之阳”,世代耕读,甲第繁盛,在长河这片土地上繁衍生息,迄今已二十余代,成为长河望族。窄窄的长河老街便是这一切的亲历见证。

老街之所以老,是因其年代久远。吴越时期始有村落,南宋形成集镇,到了明代更是商贾云集、繁荣一时,数百年的经营造就了今天天官路以南、泽街以北,槐街以东、长江路以西这片区域老街的基本格局。泽街东西走向,两米见宽,二百多米长,早年路中央铺有一条石板路,方便雨天人们行走。两侧的民居为二层砖木结构,檐下饰以“牛腿”木雕,不乏明代遗存。一楼以店铺居多,经营各类南北货品,从针头线脑到服装配饰,从烟酒糖茶到文房四宝,一应俱全。店门还是传统的“板搭门”,用一块块长木板拼接而成,编有序号,门框上下都有凹槽,开张和打烊时只需依次取下或装上即可,显得店面视野开阔,门外的客商一眼便可望尽货架上琳琅满目的商品。南侧有一间两层小楼便是祖母的娘家,我小的时候舅公舅婆还住在这里,经营一家杂货店,常年售卖香烛、银碇和一些生活小物件,一年四季生意兴隆。对面当年是一家烧饼油条店,做出的烧饼油条里酥外脆、软糯香口,也是远近闻名。槐街南北走向,从天官路一路向南,与泽街垂直,形成一个“丁”字路口,槐街依槐河而建,大致是因此而得名。街面本也不大,二、三百米长,三、四米宽,街边便是槐河,后因路面改造,在槐河上建起了架空路面,便成了今天的模样。泽街与槐街是长河老街的精华所在,向来店铺毗连,尤以清末民初为盛,有来源远杂货店、仁号盐行、周源源南货店、咸春堂药店、养元和药店、亦仁堂药店,还有龙泉园、第一楼、金乐园等茶店,酱园、酒店、点心铺也是享誉四方。临近年节时分老街上更是商客众多,熙熙攘攘,利来利往,热闹非凡,尽显“江南槐市”繁盛。

老街之所以老,还因其诸多的历史传承。这里有始建于明代的“九厅十三堂”,依山傍水,宅院相连,青瓦白墙,光裕堂、大夫第、中宪第、荷花池还保留至今,是来氏一族簮缨相继、门庭兴旺的历史佐证。八世祖康顺公所著《四训八戒》强调“书则必读,田则必耕。惟此二者,可以为生。家因可富,身因可荣,绝胜他务。”固化出生生不息、代代相传的来氏家风。800多年间,来氏后人前后出仕387人,封诰101道,民间素有“无来不放榜”、“一门24进士”和“两浙巨宗”之说,为老街更添文化底韵。沿着泽街一路向西,“丁”字路口边便是财神桥旧址。槐河过此桥后向东弯转,因流经泽街南侧,便改称泽河,一路流向东南汇入白马湖,曾经是商船贩运货物和人们水路出行的必经之路,据说从塘子堰就可以走水路到老街。依稀还记得当年财神桥是一座青石圆拱桥,横跨于槐河之上,桥下贩米的、运柴的商船川流不息,桥上行人往来络绎不绝,桥边挤满了商贩,偶有走街串巷的杂耍更是被围得水泻不通,是老街上最热闹的所在。跨过财神桥便来到山下里,这里随处可见众多的老墙门、老天井、老牌坊,还有一座长河革命历史纪念馆和守望而立的长河乡贤馆,记载了许多不为人知的老街故事。一条青石板路直通冠山脚下,山下有一口古井称为“乳泉”,建于明朝崇祯年间。乳泉水呈奶白色,味道甘洌,而且长旱不涸,久涝不溢,相传民国二十三年长河大旱,河塘尽枯,惟乳泉井仍清泉满溢,老百姓就是靠这口乳泉度过旱灾的,从此便有“山上天池呈月印,田边乳泉育仙才”的美誉。冠山因其形似“冠”而得名,山上有一古寺名冠山寺,建于南宋咸淳元年(1265年),来氏一族世代依山而居,向善礼佛,寺里香火很是旺盛。如今寺院已经修葺一新,黄墙朱瓦,金碧辉煌,与山下长河老街遥相呼应、相得益彰。

老街留给我的记忆是难忘的。双庙前的老屋距老街仅数百米,一条古老的双庙街更是拉近了老屋与老街的距离。小时候倚在老屋的墙门边,心里念念不忘的就是能上老街去逛一逛,那里有数不尽的店铺茶楼、看不完的新鲜玩艺、走不停的人来人往,还有甜蜜蜜的梨膏糖、白花花的凉粉豆腐、刚出笼的细沙包子、香喷喷的蘸糖麻团和总也吃不够的各式糕干。清晨,我们兄弟随着祖母上街买菜,欢快地走在这条不长的双庙街上,一路上赶集的挑夫、采买的婆媳往返穿梭,时不时停下脚步拉拉家长里短、说说市面行情,传递出早市的闹猛劲。远远就望见泽河边粮店的河埠头已泊满了运米的商船,船上满载着米包,把船身压得很低,在水浪中时起时伏,我的心也随之一漾一漾地。这个时辰的老街店铺早已悉数开张,泽街狭窄的路面两侧蹲满了小商小贩,掌柜的、跑堂的在店铺里大声吆喝,小商小贩们则在路边不失时机地推销新鲜的瓜果蔬菜,人们摩肩接踵、左顾右盼,无论年长的、青壮的还是小孩子脸上都堆满了笑意,乐于享受这无边的热闹。包子铺里的包子热气腾腾,馄饨摊上的馄饨一碗接着一碗出锅,各色点心摆满了橱柜,祖母把我们领到一处坐下,点上少许就足够我们心满意足,回味一整天。

离开长河外出闯荡,当我再度走进老街已是许多年以后。老街当初的繁华已褪去大半,曾经的热闹也一去不返,只有历史的斑驳刻在长长的石板路上,岁月的痕迹沉淀在青砖黛瓦的墙门宅院里,隐约间仿佛仍可见当年的旧模样。“上元灯火正辉煌,闹动村庄各自忙。路过槐街人逐队,大祠堂后小祠堂。”读到来氏先人的这句诗,不由又让人怀念起当年“江南槐市”的热闹景象。#来自杭州的温暖记忆#

晚潮

短图文

1

2023-09-01

长河老街

长河镇座落在钱塘江南岸,与杭州城南星桥隔江相望,自古有槐河穿镇而过,蜿蜒流长,故名长河。

长河自古繁华,是萧山文明的起源,传承着萧山的历史、文化和方言,也是萧山来氏祖先的发祥地。南宋绍兴年间,萧山来氏始祖来廷绍赴任绍兴知府,途经萧山时病卒于祗园寺。从此来氏一族便“占籍萧山,卜居冠山之阳”,世代耕读,甲第繁盛,在长河这片土地上繁衍生息,迄今已二十余代,成为长河望族。窄窄的长河老街便是这一切的亲历见证。

老街之所以老,是因其年代久远。吴越时期始有村落,南宋形成集镇,到了明代更是商贾云集、繁荣一时,数百年的经营造就了今天天官路以南、泽街以北,槐街以东、长江路以西这片区域老街的基本格局。泽街东西走向,两米见宽,二百多米长,早年路中央铺有一条石板路,方便雨天人们行走。两侧的民居为二层砖木结构,檐下饰以“牛腿”木雕,不乏明代遗存。一楼以店铺居多,经营各类南北货品,从针头线脑到服装配饰,从烟酒糖茶到文房四宝,一应俱全。店门还是传统的“板搭门”,用一块块长木板拼接而成,编有序号,门框上下都有凹槽,开张和打烊时只需依次取下或装上即可,显得店面视野开阔,门外的客商一眼便可望尽货架上琳琅满目的商品。南侧有一间两层小楼便是祖母的娘家,我小的时候舅公舅婆还住在这里,经营一家杂货店,常年售卖香烛、银碇和一些生活小物件,一年四季生意兴隆。对面当年是一家烧饼油条店,做出的烧饼油条里酥外脆、软糯香口,也是远近闻名。槐街南北走向,从天官路一路向南,与泽街垂直,形成一个“丁”字路口,槐街依槐河而建,大致是因此而得名。街面本也不大,二、三百米长,三、四米宽,街边便是槐河,后因路面改造,在槐河上建起了架空路面,便成了今天的模样。泽街与槐街是长河老街的精华所在,向来店铺毗连,尤以清末民初为盛,有来源远杂货店、仁号盐行、周源源南货店、咸春堂药店、养元和药店、亦仁堂药店,还有龙泉园、第一楼、金乐园等茶店,酱园、酒店、点心铺也是享誉四方。临近年节时分老街上更是商客众多,熙熙攘攘,利来利往,热闹非凡,尽显“江南槐市”繁盛。

老街之所以老,还因其诸多的历史传承。这里有始建于明代的“九厅十三堂”,依山傍水,宅院相连,青瓦白墙,光裕堂、大夫第、中宪第、荷花池还保留至今,是来氏一族簮缨相继、门庭兴旺的历史佐证。八世祖康顺公所著《四训八戒》强调“书则必读,田则必耕。惟此二者,可以为生。家因可富,身因可荣,绝胜他务。”固化出生生不息、代代相传的来氏家风。800多年间,来氏后人前后出仕387人,封诰101道,民间素有“无来不放榜”、“一门24进士”和“两浙巨宗”之说,为老街更添文化底韵。沿着泽街一路向西,“丁”字路口边便是财神桥旧址。槐河过此桥后向东弯转,因流经泽街南侧,便改称泽河,一路流向东南汇入白马湖,曾经是商船贩运货物和人们水路出行的必经之路,据说从塘子堰就可以走水路到老街。依稀还记得当年财神桥是一座青石圆拱桥,横跨于槐河之上,桥下贩米的、运柴的商船川流不息,桥上行人往来络绎不绝,桥边挤满了商贩,偶有走街串巷的杂耍更是被围得水泻不通,是老街上最热闹的所在。跨过财神桥便来到山下里,这里随处可见众多的老墙门、老天井、老牌坊,还有一座长河革命历史纪念馆和守望而立的长河乡贤馆,记载了许多不为人知的老街故事。一条青石板路直通冠山脚下,山下有一口古井称为“乳泉”,建于明朝崇祯年间。乳泉水呈奶白色,味道甘洌,而且长旱不涸,久涝不溢,相传民国二十三年长河大旱,河塘尽枯,惟乳泉井仍清泉满溢,老百姓就是靠这口乳泉度过旱灾的,从此便有“山上天池呈月印,田边乳泉育仙才”的美誉。冠山因其形似“冠”而得名,山上有一古寺名冠山寺,建于南宋咸淳元年(1265年),来氏一族世代依山而居,向善礼佛,寺里香火很是旺盛。如今寺院已经修葺一新,黄墙朱瓦,金碧辉煌,与山下长河老街遥相呼应、相得益彰。

老街留给我的记忆是难忘的。双庙前的老屋距老街仅数百米,一条古老的双庙街更是拉近了老屋与老街的距离。小时候倚在老屋的墙门边,心里念念不忘的就是能上老街去逛一逛,那里有数不尽的店铺茶楼、看不完的新鲜玩艺、走不停的人来人往,还有甜蜜蜜的梨膏糖、白花花的凉粉豆腐、刚出笼的细沙包子、香喷喷的蘸糖麻团和总也吃不够的各式糕干。清晨,我们兄弟随着祖母上街买菜,欢快地走在这条不长的双庙街上,一路上赶集的挑夫、采买的婆媳往返穿梭,时不时停下脚步拉拉家长里短、说说市面行情,传递出早市的闹猛劲。远远就望见泽河边粮店的河埠头已泊满了运米的商船,船上满载着米包,把船身压得很低,在水浪中时起时伏,我的心也随之一漾一漾地。这个时辰的老街店铺早已悉数开张,泽街狭窄的路面两侧蹲满了小商小贩,掌柜的、跑堂的在店铺里大声吆喝,小商小贩们则在路边不失时机地推销新鲜的瓜果蔬菜,人们摩肩接踵、左顾右盼,无论年长的、青壮的还是小孩子脸上都堆满了笑意,乐于享受这无边的热闹。包子铺里的包子热气腾腾,馄饨摊上的馄饨一碗接着一碗出锅,各色点心摆满了橱柜,祖母把我们领到一处坐下,点上少许就足够我们心满意足,回味一整天。

离开长河外出闯荡,当我再度走进老街已是许多年以后。老街当初的繁华已褪去大半,曾经的热闹也一去不返,只有历史的斑驳刻在长长的石板路上,岁月的痕迹沉淀在青砖黛瓦的墙门宅院里,隐约间仿佛仍可见当年的旧模样。“上元灯火正辉煌,闹动村庄各自忙。路过槐街人逐队,大祠堂后小祠堂。”读到来氏先人的这句诗,不由又让人怀念起当年“江南槐市”的热闹景象。

短图文

1

- 我是有底线的 -